核心提示:商業街區為什么做不好?為什么不好做?其實這看似是商業地產的操作,實際其與人的消費行為學、消費心理學有著千絲萬縷的內在聯系。世間萬物,不是獨立存在的,而是多類不同事物相互聯系、互相影響的復合體,商業街區的運作同樣如此。

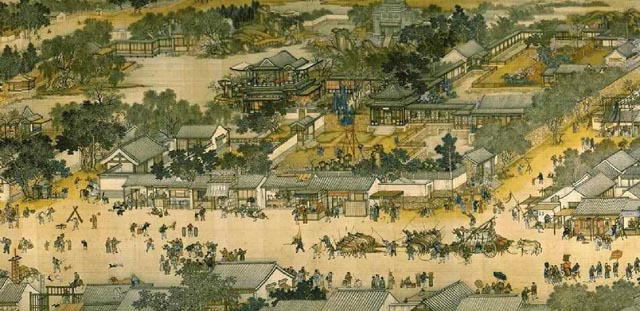

歷史回眸,我國北宋時期的《清明上河圖》實則為世界上開始衍生商業街區最早記錄起源的雛形鼻祖。《清明上河圖》呈現了當時我國北宋時期城市風光和繁榮的商業經營景象。商業街區歷史的痕印延續到今天,我國各地城市中各異商業街區的涌現,其商業的本質并沒有被改變:以消費交易為載體,只是形式發生了改變。

從商業街區后期營運是否能夠優良的角度分析,筆者認為,其實商業街區操作成功的難度顯然遠大于集中式商業地產項目。誠然,一定有人持不同看法,認為商業街區的操作是最簡單、最易實施的,通過賦予其概念、亮點、噱頭,然后賣出去。持有這種觀點想法的人目前大有人在,而且實際上也是是如此來操作。投資商業地產的目標是賺錢回款沒有錯誤,一分錢不回才是大錯特錯。但是這種將產權散售給小業主,后期小業主的死活不聞不問,雖說開發商回籠了部分資金,但顯然商業地產的操盤只是成功了三分之一。商業地產項目無論以何種形式展現,只有做到“三贏”才算是真的成功:第一是開發商賺到錢;第二是經營者賺到錢(或是產權人);第三是消費者買賬并愿意來消費,這三點缺失之一都不應叫該商業項目的成功。時下的今日早已變成了漫天缺失誠信的社會,在利益唯一思潮的驅使下,互相欺騙、打著包租高回報的誘惑將商業街區產權散售后讓其“自生自滅”的操作方式其實就是一種“騙”。沒有一個開發商不想做好項目,也沒有一個開發商不希望自己開發的項目后期運營不佳,但這核心關鍵是沒有認真去研究商業街區開發中內涵的本質,只有短期利益所在。

商業街區為什么做不好?為什么不好做?其實這看似是商業地產的操作,實際其與人的消費行為學、消費心理學有著千絲萬縷的內在聯系。世間萬物,不是獨立存在的,而是多類不同事物相互聯系、互相影響的復合體,商業街區的運作同樣如此。商業項目不管以何種形態模式展現、無論引入何種品牌、也不管設計成何種建筑風格,核心目的都是要持續不斷的吸引客流前來光顧并產生消費,讓經商者有利可賺才是商業地產的基礎。但是商業街區消費客流的粘性為什么如此難以形成?歸根到底,筆者認為有如下幾點:

一、回款手段,誰管死活。

這些年,無論是我接手的項目還是到國內各級城市看到的商業街區項目,大體歸納起來有兩種,第一種情況占比最大,都是整個項目中規劃有一定比例的商業街區,有沿街商鋪形態、內街形態、配套底商形態、地下街區形態等,這些無一不是該投資回款的方式。其是要通過這部分商業街區業態進行產權散售,以來達到該項目平衡現金流之目的。但基本都是“走吧,孩子,我不在是你媽媽了”的方式——后期商業街區的管理運營沒有延續。賣完走人,這就導致小業主們要看自己單打獨斗的神通本領,售散的商鋪各自為政、各為其主,沒有了統一運營的形象、品質、業態的合理規劃,造成了賣鋪時宣傳的“高大上”與后期開鋪后實際展現“低小下”的尷尬場面。街區中的商鋪儼然成為“傷鋪”。

第二種情況是項目只規劃為單純的商業街區模式,沒有其他業態。將商業街區自持或是租、售、留比例進行搭配,還有少數情形是采取出售后包租的模式,但無論哪種方式都是想通過單一商業街區的開發形態獨立而彰顯商業地產開發價值。天津武清佛羅倫薩小鎮,是單純商業街區之奧萊街區方式的一種獨立體現,中國的奧特萊斯正式抓住了當今國人的消費心理:在手中略有財富積累后,即能體現面子、又能少花錢、還能買國際大牌的一種實際消費心理,通過三年來的運營加之地處北京、天津、唐山的“金三角”及便捷的公路交通、高鐵交通,其客流、人氣、經營業績十足,這是彰顯開發者商業價值的表現;北京三里屯的太古里,也是自持營運式街區模式,但其除首層核心區域外,南區的2F、3F以及北區的經營狀況并沒有脫離慘淡的格局,這還是產權自持的商業街區。

二、緯度之大,氣候影響。

中國地大物博,是世界上少有的國土面積緯度跨度之大的國家之一,這就造成我國南北方城市各自獨特的氣候和溫差。在東北的齊齊哈爾和南方的廣州同樣是做商業街,顯然要采用不同的規劃方式與手法,否則不能接地氣。筆者也看到在我國北方很多的城市開發商開發商業街區時效仿、照搬南方城市中認為不錯商業街的方式,但投入運營后均無法擺脫慘淡的結局。這其中失敗的原因就有氣候差異導致人流衰減的因素。北京每年至少有5個月的低溫或寒冷期,夏季3個月炎熱期,加之近幾年的霧霾天、風沙天、雨雪天,掐指一算365天沒剩幾天適合在室外逛街。天氣溫差造成在北方城市的開放式街區商業難做,更不用講項目本身又無亮點,可能只是建筑風格的表現,能夠經營好才怪;同理在南方例如廣州等城市也是一樣,一年當中炎熱天氣周期長,習慣空調降溫的消費者一定更愿意到“四季恒溫”的商業Mall中去消遣、閑逛,而不愿選擇長時間暴露在熾熱的陽光下,所以在中國開發室外開放式商業街區,必須要考慮地域天氣對實際項目中消費者意愿心理的影響,否則就會滑入經營不佳的商業“滑鐵盧”之列,開發商的開發價值全無。像現在很多商業街區原本當初設計是開放式街區,運營一段時間后又將街區頂部加蓋罩起來形成物理上的室內街,這都是在實際運營中發現是溫度“惹的禍”。

三、心理行為,上下兩難。

在消費行為中,心理學對人的影響其實是關鍵而重要的,更多商業街區做不好的重要原因就是沒有揣摩人的消費心理學,無論從投資開發還是規劃設計都沒有將人的消費心理學研究的很深入,都認為商業地產的開發運作與心理學有何聯系、不搭界,這其實正是商業街區項目做不好的首因。

在人的消費心理行為學中,驅動消費者在逛街時前行的首先是0度平行動線,即在地平面無坡度的動線中行走。當消費者在逛街中發現有坡度、多層、下沉時,心理首先產生的是一種無形的惰性,相比之下,更愿意在0度平行動線中繼續行走,因為心理學折射的本質是產生坡度就會多費體力,逛街本身是休閑,在休閑這一時段里,人的心理感覺要越舒服越好。這就有了為什么多層街區首層人流接踵、二層、三層門可羅雀的現象產生。雖然說商業街區規劃時一般都會在街區入口處、中間區域或合適的位置設計有電扶梯、垂直電梯,但顯然還是難以扭轉人的消費行為心理。北京三里屯太古里的2F、3F、B1的人流量只是首層的幾十分之一;SOLANA 的東區二層以及內街的西區二層、三層好像從2008年開業至今一直就是經營極其慘淡,甚至還有更多的空鋪常年閉門緊鎖,其雙首層以及通過燈光節造勢使得1層及外街顯然客流量遠遠超過其他區域;蘇州金雞湖傍的李公堤國際風情街,其二層或局部的三層儼然成為了不毛之地,變成經營商家員工的休息區,再或者就是空無一人。

可以理解開發商在開發商業街區時要考慮拿地成本、容積率、建筑面積與投資回款的密切關系,但開發商業項目的核心不是為了好看的規劃數據,能否運營起來、商家愿意進駐、消費者愿意常來逛街消費才是考慮的核心。以三層室外無地下的開放式商業街區為例,與首層相比,在無目的情形下,到達二層的客流量遞減率約為70%,通俗的講就是10個人只有3個人選擇到達二層;三層的遞減率約為90%,即10個人只有1個人到達三層。街區中的電梯設置只是一種輔助導流工具和手段,當然在二層、三層等設置主力店、核心品牌、新奇特業態等等都是導流向上的手段,可為什么我們難得一見在商業街區中很少看到二層、三層有知名核心品牌?因為引入的知名品牌商家一定選擇首層主入口或核心區位作為其首選,更因為商家要賺錢,這是不爭的事實。所以凡是室外商業街區規劃有二層、三層的格局,只能“恭喜你”——不良面積產生了!

商業街區的開發,占地面積越大越不能規劃多層,其實這與拿地開發運作資本成反比,不爭的事實案例比比皆是。消費者在首層都不能在短時間內逛完,二層、三層又該讓消費者如何選擇,消費的主動權在消費者。單層街區還有位置上經營不良的“死穴”,更何況多層街區。例如上面提到的奧特萊斯模式,大多數項目是單層設計,像天津武清佛羅倫薩小鎮局部有二層設計,但也是為經營的商家作為庫房、儲物間或辦公來使用。這些其實都是與人的心理行為學有巨大的聯系,不按照規律來開發商業街區,顯然就會走入誤區而導致失敗。無論商業街區建筑規劃設計成何種風格,最終裝進的還是業態和商家,業態好不好、品牌受不受歡迎顯然是關鍵。建筑風格新穎、別致、有特點,業態不佳、品牌不好,也只能成為別人光顧拍照但不消費的場地,而不能讓商家產生消費利潤。商家無利可圖為什么要與你在項目上長時間“并肩作戰”?顯然,沒有客流商家不能賠錢經營,久而不用久之,撤店就成了唯一,空鋪就成了現實。

四、風格特色,逆反而行。

目前國內呈現的商業街區的建筑風格體現大致有三類:第一類可以統稱為風情街區,風情街區又可細分為兩種,第一種是國外風情街,如意式風情街、法式風情街、西班牙風情街、美式風情街、俄羅斯風情街等,都是以國外某個國家的建筑或國外民族風格為元素的一種建筑外觀設計表現。天津的意式風情街是以意大利建筑風格為宗旨來表現的商業街區,大連的俄羅斯風情街是以俄式建筑風格為表現特點。第二種是國內風情街,如嶺南風情街、苗寨風情街、徽派風情街、朝鮮民族風情街等,是以項目所處地域的特點、我國少數民族的特色元素進行詮釋規劃商業街區的建筑風格,這類風情街均體現民族或地域風情特色。

第二類是仿古風情街,以中國歷史朝代發展時段的建筑風格為商業街區的建筑風格載體,其實多數開發商本意要將仿古商業街與旅游、文化相聯系,但都效果不佳。仿古風情街其實按性質細分又可以分為歷史沉淀為載體修舊如舊的原址商業街,如杭州的南宋御街、北京的前門大街都是在其歷史原有街區的原址上通過修繕、改造、輔以部分新建等手法來展現。上海的石庫門雖然不是仿古街區,但其也是在石庫門老上海歷史文化沉淀的基礎上利用原建筑與現代藝術元素結合的一種表現。蘇州的民國風情街、南京中山北路的民國風情街都是按照我國民國時期的建筑特點打造的商業街。仿古商業街還有一種是地理位置的另辟蹊徑形式,在城市中仿照我國某個朝代的建筑風格整體新建的項目,這類仿古街區出現是以我國一些曾經有歷史文化典故的中小城市居多,而且多數還是當地政府為業績工程的主導項目,可結果現狀基本都是“姥姥(本地人)不疼(不喜歡),舅舅(外來人)不愛(不感興趣)”。究其根源,從建筑風格上國人早已熟悉并習慣了中國幾千年來歷史朝代的進程,歷史的建筑風格很難喚起該地域久居人群的興趣,現代人的心理特征對新鮮事物、鮮有事物、新奇特事物最感興趣,這也是商業地產中心理學的內容,所以沒有歷史遺留旅游景區的新建仿古商業街,很難在短時間做出效果來。北京前門大街地處中國首都,面向世界各國旅游人士,都沒能擺脫慘淡的厄運,更何況在地處人口只有幾十萬的中小城市的仿古商業街區了。誠然,這些仿古商業街中的經營商家質量較差、業態規劃不佳等也是根源。

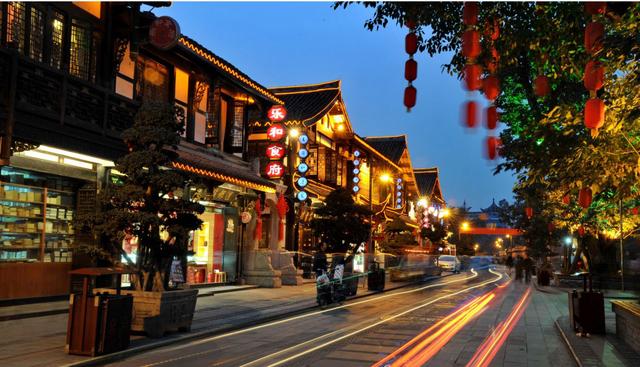

第三類是現代融合式街區,以與時俱進的世界現代建筑流行風格為藍本,或是以時尚藝術形態為基礎展現、再或者是以風格混搭為形態的商業街區。北京三里屯太古里是現代潮流街區的風格體現;成都遠洋太古里在建筑風格上呈現出歷史與現代藝術的混搭手法,即為融合式風格商業街區。

上面所說的三類商業街區都是以建筑風格來進行的歸納,當然如果從其業態定位模式上又有不同的分類,如某種專屬業態單一類商業街,如餐飲美食街、汽配街、家具商業街、電子一條街、小商品商業街等。

五、仿造跟風,難保成功。

世界人民對中國的平價是仿造能力強且快,但缺乏原創。商業地產也是一樣,各個城市中千樓一面的商業項目數不勝數,同質化定位經營嚴重,這其中以商業街區的仿造、甚至照搬的案例最多,但成功的寥寥無幾。

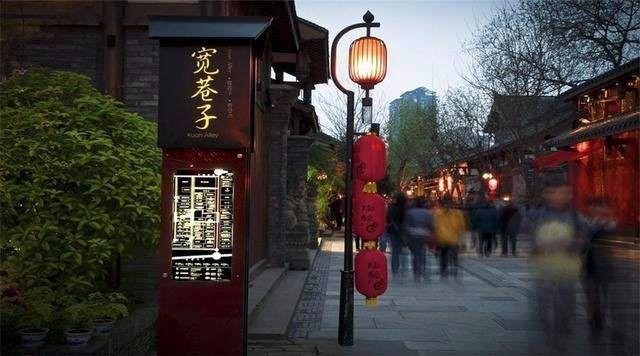

在國內被仿照的商業街區樣板最多的可能有如下幾個樣板:歷史街區仿照的參照項目多以上海的石庫門、杭州的南宋御街、成都的寬窄巷子為參照甚至照搬;現代街區多以北京三里屯的太古里為模仿對象;歷史與現代的結合項目更是照搬成都的太古里;風情街區仿造北京的SOLANA;民俗旅游街區以陜西禮泉縣袁家村為仿造對象;藝術街區按照北京798照搬……

被照搬或者仿造的商業街區只被要仿照的開發商看到了表面其經營良好的景象,而沒有更多的思考照搬移植過來是否能夠在該地區“水土適合”。中小城市照搬項目所在大城市的做法,其地理所在位置所賦予的歷史文化底蘊顯然難以在另一個不同歷史底蘊的地區成活,如人口基數,大城市擁有上千萬的人口是中小城市只有幾十萬人口而無法復制和比擬的。在人口數量當中又包含人口基礎教育素質,大城市有文化底蘊是因為其人口文化底蘊結構遠遠高于中小城市。顯然人流是支持商業地產項目的最重要因素,沒有客流的商業項目規劃的再好也只能是死水一潭。再者,照搬成功項目的建筑外觀輕而易舉,只要有資金,沒有照搬不了的產品,但項目內引入的商業品牌恐怕也是中小城市難以逾越的一道坎兒。知名品牌因其要考慮消費力等因素,難以下到一些中小城市去經營發展,所以光有其表,沒有內容只是搬來個外殼。

還有最為關鍵的內容就是商業地產產權的持有方式,一些開發商仿造成功項目的核心是想通過仿照借鑒其項目成功模式將自己的項目賣出去,這是商業項目運作是否能夠良好的本質問題。即使采用包租模式,恐怕四有權中核心之產權出讓,也一定會導致其他連鎖問題的發生,而影響項目的整體效果。當然還有很多其他因素是不能通過復制、仿照能夠解決的。所以開發商業街區借鑒成功項目的成功經驗是可取的,如何將成功的商業運作經驗與要開發的項目進行較好的融匯融合、因地制宜的打造自己的專屬商業項目才是應該深入考慮的問題。只是盲目進行復制、仿照顯然無法取得大的成功。

商業街區的開發一定要結合項目所在城市的地域特點、人口基數、文化底蘊、消費心理、交通狀況、業態需求、城市特征、核心價值、聯動效應等因素綜合考量。商業街區絕對不光只是用建筑風格來表現。歸根結底,商業街區無論以何種風格展現,都只是商業軀體而已,裝載的業態品類與商業品牌顯然已經成了眾多開發商所重點追逐的對象。但這里我要講的是,沒有梧桐樹哪有金鳳凰,拋開其他要素,項目規劃定位如果做不好,品牌就很難引進。

萬變不離其宗,商業項目也好、街區也罷,讓引入的商家品牌能夠在該商業項目載體上通過良性經營不斷獲利才是商業地產項目價值的根本體現。

文章來源:商業地產方案解決平臺