當下,文旅小鎮是一個非常火的話題,不少政府將其視為新的經濟增長點。政府坐鎮指導,企業積極投入,媒體賣力宣傳.....一時間,全國各地冒出非常多非常多小鎮,讓人想起大躍進時期“村村點火、戶戶冒煙”時的情景。

毋庸置疑,特色小鎮建設是一件利國利民的好事,它在推動經濟增長、增加就業崗位、改善人居環境、統籌城鄉發展等方面起到舉足輕重的作用。但一個令人擔憂的現象是,有不少地方政府或者企業,都把小鎮想得太簡單了。

特色小鎮建設的12大誤區

我結合近段時間對全國40多個小鎮考察和診斷,將各種亂象整理如下,希望引起大家的重視:

1、認為小鎮申報成功就萬事大吉。

小鎮申報成功就是最重要的事情。申報成功后再找一家規劃單位畫個圖就可以開始了。

小鎮建設并非朝夕之功。即使一個普通房地產項目,從拿地到建成,最少也需要三五年;何況一個特色小鎮項目?基礎好、條件成熟少說也需要7、8年,新建的則需要十幾年甚至二十年。

申報之前,你需要做好頂層設計,需要拿好地,設計好相關的開發模式、盈利模式、運營模式。申報成功后,你能得到一筆政府扶持的資金,但后續的運營、IP打造、社區管理等工作也紛至沓來,各種難關需要你去突破。特別是在這個競爭激烈、各地皆小鎮的時代,你稍不留意,就可能被KO。

比如,浙江的某小鎮,由于后期管理不善,就被連續降格,最后變成一個普通的小鄉村;又比如,某地的丹麥小鎮,建得非常漂亮,但由于產業無法導入、人口無法聚集,最后淪為旅游景點。

一個小鎮能申報成功,說明它有成功的基礎,就好像一個學生獲得“三好學生”的獎狀一樣,能證明他有一定的能力,但不等于他以后就一定非常優秀,就一定是個頂天立地的漢子。

2、小鎮圈地無非就是搞房地產。

小鎮,無非就是取個好名字,實際還是搞房地產開發,這個我懂。

有些中小房企在大城市已被大型企業擠壓得毫無生存縫隙 ,被迫轉移陣地,但是,三四線城市的存庫量又太大,市場風險無法預估,恰逢特色小鎮風起云涌,他們自然不會錯失這個機會。可以說,他們是被迫到“特色小鎮”這條道上的。但是,因為他們并不清楚特色小鎮是什么東西,就只能繼續沿用過去房地產積累的知識、經驗、理念去做小鎮。

我們經常發現,有些項目本來是房地產開發,特色小鎮政策出來后,都紛紛“改名換姓”,晉升為科技小鎮、文創小鎮、基金小鎮。但你到里面去看看,除了房子還是房子。

不可否認,以特色小鎮的名義拿地,地價確實很便宜,但是你做的房子沒有市場需求,再便宜的房子也會乏人問津。何況國家現在嚴厲打擊這種掛羊頭賣狗肉的行為。沒有房地產,怎么留得住人?如何理解中央關于特色小鎮“宜居、宜業、宜游”的精神。“居”是什么?產業和城鎮以及人如何實現良性互動?光講產業,那和過去的工業園、產業園、開發新區有什么區別?現在有幾個工業園還活著的?

所以,文旅小鎮不必忌諱房地產,只是房地產開發的模式、盈利模式和過去單純的地產開發有很大的區別!而房地產可以解決“生活”這一問題。

3、認為有產業就能建小鎮。

我有產業我怕誰,不是說產業是靈魂嗎?有產業就可以搞小鎮了!

4、重視規劃忽視策劃。

小鎮最重要的準備工作就是畫個好圖,策劃又是什么東東?

沒有策劃,哪來的規劃?沒有前期策劃,你怎么知道當地的哪些資源可以加以利用?你怎么知道市場的消費特征?你怎么知道同類競爭產品做得如何,又有什么短板?沒有策劃,你如何定位小鎮,設計好相關的運營模式、開發模式、盈利模式?

俗話說,知己知彼,百戰百勝。你連自己、連對手都不知道,怎么在市場沖出重圍?我不敢否認,國內很多規劃院的畫圖水平非常高,看了圖紙讓人熱血沸騰,但能落地的又有幾個?規劃圖紙改了又改,項目推倒重來的成本有多高?你算過沒有。

策劃絕對不是一塊抹布,也不是可有可無的雞肋。先策劃后規劃,做好小鎮的定位和頂層設計才能確保小鎮的開發的有序和不跑偏。

5、上行下效,簡單地畫框框。

按照政府的框框來,政府要什么我就做什么,多簡單省事。

在考察中,我發現,很多地方政府幾乎照搬中央關于特色小鎮的參考意見,急急忙忙地定時間、定數量、定范圍、定人數、定投資規模。

在時間方面,一般規定為“3年”;小鎮范圍則定為“3平方公里”,人數則要求一個小鎮容納“3萬人”,投資規模則要達到“3年30億”。 我總結為“4個3”。

這個框框首先由國家某部委圈定,然后從省到市,從市到縣,從縣到鎮,一級一級地下派任務。一旦沒有完成任務,就要問責。于是乎,有條件的地方報幾個,沒有條件的,創造條件也要報幾個。我甚至發現,一個非常貧窮落后的縣城居然報了十幾個,很多都是“生拉硬扯”的。

好像照著中央的規定畫圈圈,特色小鎮就一定能建成。但他們不明白,每個地方的經濟發展水平、自然稟賦、交通條件都不盡相同,為什么要“一刀切”出一個個小鎮呢?如果再繼續下去,我相信5年之內肯定有一批小鎮爛尾。還記得當年產業園遍地開花的情景嗎?如今不少產業園已成為鬼城,黑燈瞎火、野狗亂串、野草瘋長。小鎮不能再重蹈覆轍了!

6、以為背靠旅游風景區就能成功。

風景區有美景還有人氣,背靠風景區的小鎮還擔心什么?

最近很多人拿著項目來找我,很多項目還是依托國家4A、5A景區。在他們看來,只要在風景區建幾個酒店,搞一些房地產開發就成為小鎮了!

至于盈利模式,他們想得更簡單:“賣房子、收門票、餐飲消費”,陳向宏的三大招。但其實并非這么簡單。國家對小鎮的要求是“宜居宜業宜游”。旅游風景區最多就是宜游,還會宜居宜業嗎?

何況旅游風景區與小鎮是兩個概念,它們至少在4個方面存在不同:

一是體驗不同。景區只是表層地玩、看、吃,追求的是感官的享受和刺激,時間短、過程短,而文旅小鎮一般以自我融入后的內心體驗為主,是一種身心的愉悅,沒有尖叫、沒有瘋狂、沒有一閃而過的快感。有的只是慢慢的體味和感受。

二是盈利模式不同。景區是以收取門票為手段,而小鎮除了地產開發外,二次消費(包括吃、住、玩、購、行等)、產業的發展、產品的銷售才是最大的贏利點。

三是開發模式不同。景區相對簡單,只有肯投入,設施都有現成的出售,安裝即可。而小鎮卻更為復雜,要經過一系列非常專業的策劃、規劃和開發,因為地域、文化、消費觀念不同,沒有可以復制的模式。

四是氛圍不同。景區游樂園人越多越好,所以熱鬧和喧囂不可避免。而小鎮營造的卻是一種氛圍,需要人慢慢的安靜的體會。而一旦人滿為患,小鎮的生命也就開始走向枯萎。

正因為它們之間存在巨大的差異,我們就更不能簡單地處理。確實,依托景區的特色小鎮有先天的優勢:一是無需擔心人氣,二是無需花大力氣打造自然景觀。但要聯動景區一起開發變成小鎮,還要清楚理解景區與小鎮的關系,這個還要從長計議。不是任何背靠旅游風景區的小鎮都能成功。不是往風景區亂塞東西就可以做成小鎮。

7、好高騖遠,一味追求國家級、國際化。

夢有多大,小鎮就有多大。要么不做,要做就做國家級、國際化。

每個小鎮的自然稟賦、人文條件、經濟發展水平都不一樣,有些資源獨特的地方可以面向全國乃至全世界的游客;而有些只能做區域市場。為什么原本只能做區域市場的小鎮非得要往國家層面上去靠呢?就好比你明明是一株小草,為什么非得要長成參天大樹?何況小草有小草的美,參天大樹有參天大樹的光環,兩者沒有可比性。

8、喜歡照搬照抄,克隆成功的案例。

天下文章一大抄,天下小鎮一樣可以抄。復制的成本低、風險小,為什么不復制?

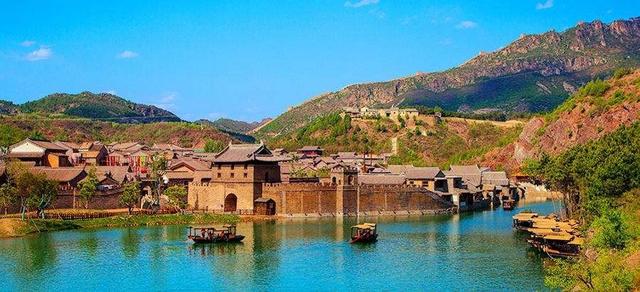

烏鎮更是成為文旅小鎮必學的樣板。陳向宏的開發經驗甚至成為很多人的圣經。自然復制、模仿烏鎮就成為很多人的必然。但是,到如今,又有誰知道哪一種復制品成功了的?

文旅無圣經,烏鎮之所以成功,除了江南山水的自然資源得天獨厚外,陳向宏用了近20年的時間策劃、規劃,又豈是隨便能夠復制的?

因此,我想強調:不要去照搬照抄別人的做法,走好自己的路,這樣才能形成獨一無二的競爭力。

9、以為有文旅資源就可以做小鎮。

我有最美麗的山水,我的小鎮一定是獨一無二的。

文旅小鎮的基礎是文旅資源,但并非有文旅資源就一定可以做小鎮,因為有些可能適合做風景區。

文旅小鎮選址有三要素:一是文旅資源必須“特”、二是交通條件必須“順”、三是人氣源必須“近”。可以說,三者缺一不可。

文旅小鎮開發的基礎是文化資源和旅游資源,靈魂是定位,核心是產業,人氣決定成敗。而定位、產業都需要花很多時間和精力進行策劃。

10、混淆特色小鎮和文旅小鎮的概念。

管他是特色小鎮還是文旅小鎮,反正都是小鎮。

特色小鎮與文旅小鎮是完全不一樣的事物,但有人理解錯了。根據浙江省的定義,特色小鎮是相對獨立于市區,具有明確產業定位、文化內涵、旅游和一定社區功能的發展空間平臺。但對文旅小鎮卻沒有定義。

文旅特色小鎮是依托文化資源和旅游資源,用于休閑度假的小城鎮。由定義可以得知,特色小鎮對特色產業的要求甚嚴,不一定具有旅游功能,而文旅小鎮更注重文旅資源,突出它的旅游價值。

比如,美國格林尼治的對沖基金小鎮就是一個特色小鎮,這個鎮上聚集了五百多家對沖基金,其對沖基金規模就占了全美國的差不多三分之一。但這個小鎮卻不具備旅游功能,因為集中在對沖基金小鎮的都是全美最高級的人才,他們不希望自己被打擾,他們對安全有更高的要求,因此一些旅游元素并沒有在這個小鎮上得以體現。

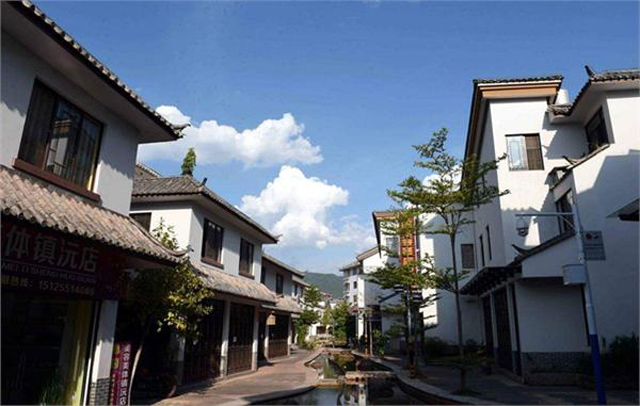

11、千鎮一面,缺乏創新。

不是說創新有風險嗎?創新成本高嗎?那我為什么還要創新?

我們國內,無論是川貴高原還是東海之濱、無論是華北大平原還是西北黃土高坡,除了東北因受俄羅斯建筑文化影響,尚有一些異國風情外,神州大地無不都是灰磚青瓦,黑乎乎一片。徽派、嶺南派、四合院、吊腳樓、甚至客家圍屋,除了灰就是黑。

可能有人會說:這就是中國文化,沉穩、內斂、低調。我不反對這正是中國文化的最直接表現,我不敢說這種文化幾百年上千年對中國人的影響是好是壞,但至少我看到了事物的兩面:沉穩的背面是呆板、內斂的背面是怯弱、低調的背面是保守。

12、“等靠要”思想嚴重,小鎮發展依賴政府扶持。

空手套白狼是最高的境界,政府扶持有多大,我就做多大!

政府在小鎮建設中扮演著引導開發、制定政策的作用,企業才是小鎮建設的主角。偏偏有些企業反其道行之,“等靠要”思想嚴重,想向政府要資金、要支持。在這樣的環境下,政府也有意無意地參與了小鎮建設的太多事務,搞得精疲力盡。

我可以很負責任地說,天下沒有哪個小鎮是靠政府扶持起來的,“市場的手”永遠起著關鍵的作用。想想,一個縣要建10個特色小鎮,每個要投資30個億,加起來就是300億的投入,哪個縣級政府有這樣的能耐?

所以,最好的結果是:政府做好引導和服務,企業找好資本,做好規劃,搞好運營,兩者相互聯系但互不干涉過多。上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒,就是這個道理。

特色小鎮到底該怎么做

說到這里,我們現在進入一個比較核心的議題——小鎮到底該怎么做呢?

1、了解文旅小鎮的定義。

文旅特色小鎮是依托文化資源和旅游資源,用于休閑度假的小城鎮。文旅小鎮開發的基礎是文化資源和旅游資源,靈魂是定位,核心是產業,人氣決定成敗。

文旅小鎮要避免4大誤區:一是做成游樂園,二是做成旅游景點,三是做成大盤開發,四是做成休閑農業。文旅小鎮與這四類存在比較大的區別。

2、明確拿地的8大風險。

不是任何地方都可以做文旅小鎮。文旅小鎮選址有三要素:一是文旅資源必須“特”、二是交通條件必須“順”、三是人氣源必須“近”。這三要素相互依賴,缺一不可。如果你想拿地,請參照這個標準,我不再贅述。

另外,拿地也存在8大風險,開發者、投資者要注意識別。這8大風險包括資源風險、規劃風險、交通風險、時間風險、承諾風險、政策風險、換屆風險、環境風險。

3、抓住產業這個核心。

沒有產業,文旅小鎮最終會曇花一現!產業是小鎮能否持續發展的基礎和條件,是小鎮保持永續動力的前提。

因此,我們在做小鎮產業規劃時,不能局限于眼前的繁榮和熱鬧,而是要對文旅資源進行深度挖掘和精煉,并形成可進入更廣闊市場的產品、商品,而且能迅速建立強大的品牌優勢,這才是關鍵。一般來說,文旅小鎮產業需要經歷四個階段:發現、規劃、引導、培育。

一些沒有產業的小鎮可以通過引入新的產業來實現,但要注意避開污染型產業,同時要有培育產業的決心。因為一個新產業的成熟需要10年甚至是30年的時間,不可能通過3年的努力就成型。

4、搞清楚小鎮的定位。

定位就是要告訴我們,要做一個什么樣的小鎮。比如:烏鎮就是一個有江南水鄉特色的安靜小鎮;東部華僑城就是一個以觀光游樂為主的度假小鎮。

那你到底要做一個什么樣的小鎮?安靜的、激情的、浪漫的、還是深度旅游的小鎮?

那么小鎮定位的依據是什么呢?一是依托的資源,二是依托的市場,三是地塊的價值,四是消費者。

5、做好頂層設計。

在文旅小鎮建設過程中,頂層設計扮演著重要的角色。頂層設計包括戰略定位、開發模式、盈利模式、戰略規劃、文旅小鎮的生存與發展、運營管理、服務體系、品牌建設等8大板塊。這8大板塊之間相互依賴、相互促進,缺一不可。

沒有考慮好小鎮的定位,你怎么安排開發的順序?沒有確定好開發模式,你怎么知道盈利點在哪里?做不好小鎮的品牌建設,你的人氣源怎么會上去?

總結

從地方政府到文旅小鎮開發者,一定要理解清楚什么是特色小鎮。

千萬不要抱著一蹴而就的心態,要做好十年、二十年的開發準備。

不要被3平方米、3萬人等條條框框所限制。

小鎮的生存、發展有自身的規律,行政不要過度干預,市場主導才是正道。

做特色小鎮千萬不要一哄而上,要冷靜。不是什么地方都可以做特色小鎮,不是誰都可以做特色小鎮。

讓小鎮的色彩更加豐富,不要千鎮一面、千城一面,不要到處都是青磚黑瓦白墻。

文旅小鎮開發的基礎是文化資源和旅游資源,靈魂是定位,核心是產業,人氣決定成敗。

請重視品牌的建立,在各地小鎮一哄而上的情況下,沒有品牌的小鎮將自然走向死亡。

先策劃后規劃。小鎮不是畫出來的,是運營培育出來。要做好策劃,確定好小鎮的頂層設計,才能確保有序開發。

總而言之,一個小鎮,不是靠畫出來的,也不能定框框、一蹴而就,更不能一哄而上!我們要在亂象之中保持冷靜,既要有高瞻遠矚的高度,也要有滴水穿石的韌度。只有情懷和責任培育出來的小鎮,才能惠及百姓、利在千秋。

文章來源:地產新視野