不錯,江浙一帶在特色小鎮、鄉村振興等很多方面都走在了全國的前面,對比起來,我更推崇浙江。近些年,國家不少經濟戰略的出臺都是借鑒了浙江的經驗,又豈止是特色小鎮和鄉村振興?再往前推,首先應該是以產業為主的特色村,特色小鎮也大多為產業小鎮,甚至浙江的很多城市也是各具特色。

就美麗鄉村和鄉村振興來說,浙江的美麗鄉村搞得最扎實,是在鄉村富裕起來后,在靠近大中城市自發搞起來的,鄉村有了財力和整治鄉村面貌的訴求,臨近的城里人也有了到鄉村休閑消費、投資創業的需求與動力。也就是說,浙江的美麗鄉村建設是鄉村基本振興之后的必然產物,符合經濟發展規律,契合城鎮化率達到70%以后出現逆城鎮化的趨勢。

然而在推廣浙江經驗時,不少地方都走歪了,原因就是沒有結合自身的實際情況和發展階段因地制宜。尤其是西部欠發達區域,霸王硬上弓,農村不富裕,是在沒有財力支撐和生產支撐的條件下,片面去解決生活條件,硬搞的形式上的美麗鄉村建設。最后的結果必然是空中樓閣。 特色小鎮也沒有國民經濟高端特色產業支撐,大多搞成了旅游小鎮。

——筆者隨感

【正文】

在全國許多的地方看過、做過、參與過特色小鎮和鄉村振興的項目,如果靜靜的思量,哪個地方給我留下深刻的印象,那就是江浙地區,具體來說蘇南與浙東西北。全國的特色小鎮熱潮源自江浙,而后的田園綜合體也是從江浙地區走出來的,名聲在外的烏鎮、拈花灣、莫干山、田園東方、基金小鎮、同里、魯家村……從樣板到全國推廣,處處走在全國的前列。

為什么江浙的特色小鎮與鄉村振興有聲有色?為什么出了江浙,許多地方的特色小鎮與鄉村振興卻畫虎類犬?

因為江浙人“精致”,人活得也“精致”,能夠把這種精致表現出來。

本文從人、市場、產業、發展路徑與體制五方面來詳細分析。

一、精致的人有精致的生活

2012年的《中國國家地理》第一期為浙江專輯,開卷語就是“因為有了她,中國才精致起來”。這句話不僅可以用在浙江,也可以用在今天我們所說的江浙地區。江浙自古繁華,歷史以降,自漢末始關中衰落、中原頻亂,江南崛起,而江浙就是江南的核心。繁花似錦,魏晉風流、家學世風、吳儂軟語,自古繁華地、世代傳承風,造就了江浙的“精致”,人是“精致”的,生活是“精致”的。

江浙人是“精致”的,不論生活貧窮富貴,人卻始終活得“精致”,江浙人會在意自己的外部形象,會把自己整理得體面,頭發一絲不茍,皮鞋一塵不染,衣服行頭干凈利索,從容優雅,自帶氣質。

江浙人“精致”,生活更是“精致”,吃喝玩樂居,從小處透著精致。吃喝玩樂自不必多說,“淮揚菜”名滿天下,出奇的精細,八大菜系蘇菜浙菜全部位列其中;越劇、昆曲、評戲、楊劇、蘇劇……抑揚頓挫、百轉千回、聲聲入耳;“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍”,“千里鶯啼綠映紅,水村山郭酒旗風”,江南姿色迷人,自魏晉始江南人對山水就鐘愛不已。

江浙人的精致生活也浸透在居所方面,一棟房子在江浙,能呈現不一樣的味道。同一棟房子,如果放在廣東,首先考量的是建高些、再高些,丑沒關系,面積夠大就能收租子,拆的時候補償就多些;如果放在中原地區,那就是盡量滿足生活需求,可以放更多的糧食、放更多的雜物、如果能把菜也種進去是再好不過的事;但放在江浙,同一棟房子,首先想到的就是要精致美觀,要生活舒適,小二層或小三層的別墅,門前花植,屋后花園,美不勝收。不會為了幾個租子,委屈自己跟租戶住在一棟樓里,也不會為了功能大全,啥都往房子里放。別墅就是門臉、就是面子,精致漂亮就是要務。因此我們能在全國其他地方看到一模一樣的別墅,標準化的房子,而在江浙,即便初建時房子都是標準的,各家也會根據自己的審美去改造、去裝飾、去美化。

我們常常談到日本的鄉村如何秀麗?德國的鄉村如何美麗?其實我們很少想過,在這些漂亮背后的是人,規范約束形成了日本鄉村之美,嚴謹持重形成了德國鄉村之麗。作為規劃師,我們在特色小鎮和鄉村振興的時候,規劃都是漂亮的,設計都是優美的,為何落地下去去千差萬別?這背后很多是人的因素,其中首先就是小鎮或村里人的形象與習慣,特色小鎮與鄉村振興做得好的地方,首先進行的就是鎮約與鄉約,要讓人得體,要讓人文明,否則建設出來的只是一堆漂亮的外殼,該吐痰的還吐痰,該罵娘的還罵娘,該加蓋的還加蓋,該美白的已經圖畫了臉……江浙自古精致,人精致,生活精致,在很多的小鎮鄉村中,不必比照日本,也自有風情,這是江南的味道,聲色優美人優雅。

二、精致的人形成的精致市場

前幾天跟朋友們探討兩個案例,一個是藍城農業,一個是莫干山,透過花樣繁多的操作手法、名目眾多的各類概念、高大精深的各項政策,還要到本真,我們要看到的是江浙這個特殊的消費市場,一個精致人群形成的精致市場。

先說說藍城農業,據說其農業種植本身基本可以實現自我造血,他們通過選種特色的品種,其中種植的稻米能夠實現稻谷1.75元/斤,精米能夠買到20元/斤;蔬菜類,其中引種的番茄能夠到達188/5斤。一開始我還是挺質疑的,因為同樣的有機農業的產品,在深圳頂級的超市中,番茄也是不超過20元/斤的,江浙這邊的消費能力是否比深圳還高?但是事后一想,又釋然了,江浙總體的市場消費能力不一定比深圳高,但屬于精致市場,對于精致市場而言,精致的產品是受歡迎的。宋衛平一直在倡導新生活理念,比如 “桃李春風”小鎮的過億一套的中式園林別墅等等,而且一直有一批宋衛平新生活理念的追隨者,在鍥而不舍的追逐這種生活。其實與其說宋衛平在倡導新生活理念,不如說是他在孜孜不倦的挖掘江浙人的這個精致生活的市場,這個市場一直存在,源于魏晉,承于唐宋,興于明清,源遠流長。

莫干山也是如此,并不是十來年前新近開發了莫干山,而是它一直就存在,只是精致市場再次想起了它而已。莫干山是中國四大避暑勝地之一,得名源遠,一直是文人墨客踏青之所,及至近代,又留下數百棟別墅,民國時期蔣介石亦有府邸于此,只是建國之后逐漸衰落。它現在的興起脫離不了江浙這個精致的市場,只有這個市場才能在十余年前就能支撐起一間民宿三五千的消費,只有這樣的市場才能支撐起對生活追求更甚于對生活的算計。

這是精致市場,它不僅僅是由經濟水平決定的,更多的是由懂得精致生活的人決定的。同樣是經濟發達的地區,在廣東出來的地產企業,比如萬科能把建筑空間做到極致,用萬科自己的話說“萬科在住宅領域的空間核算研究已經領先其他房企十年以上”;碧桂園能把地產的運營施工銷售做到極致,拿下土地后三個月搞掂項目常有發生,但它們做不了精致生活的地產,因為他們沒有精致生活的基因,也沒有能夠支撐他們的精致市場。而江浙卻恰恰有這些,江浙有這些精致的人,有這些對生活的精致追求,從而構成了一個精致的市場,人們愿意為精致生活而買單。在別的地方只是沖動性消費,在江浙,這是生活。

現在全國各地都在建設特色小鎮,都在做鄉村振興,很多游客過去都是為景點而買單,但是恰恰是江浙,人們過來是為了生活,這就是精致生活的一部分,所以市場是不一樣的。因此,在學習江浙建筑空間與外形的時候,不妨看看你的市場屬性再去埋頭苦抄!想一想是否具有一個精致的市場,是否能夠引導一個精致的市場?如果不可以,那你就要尋找自己市場的特色,進行自己的特色開發了。

三、服務型政府服務于精致群體

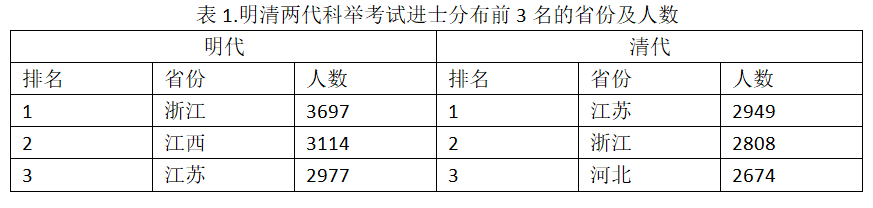

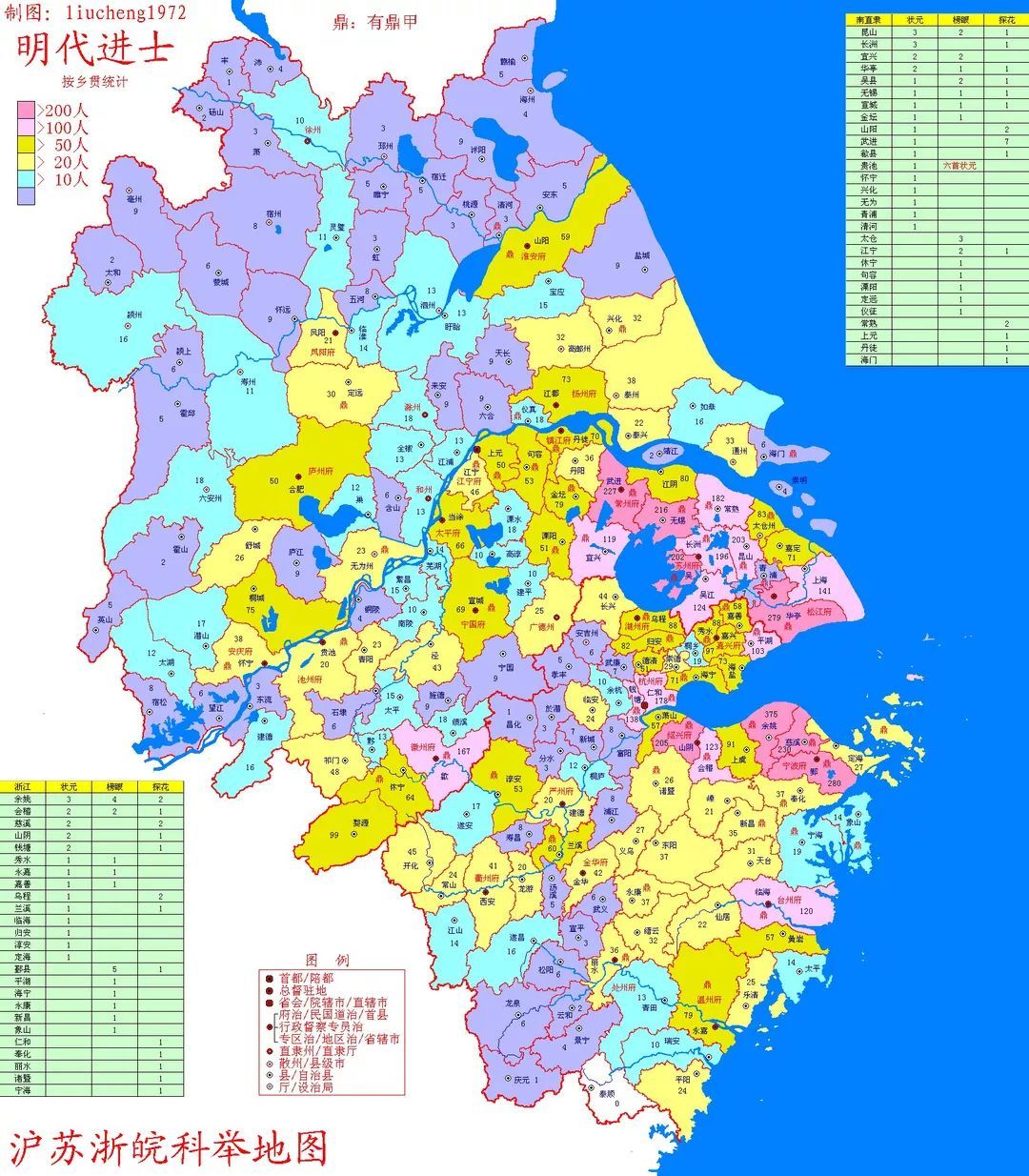

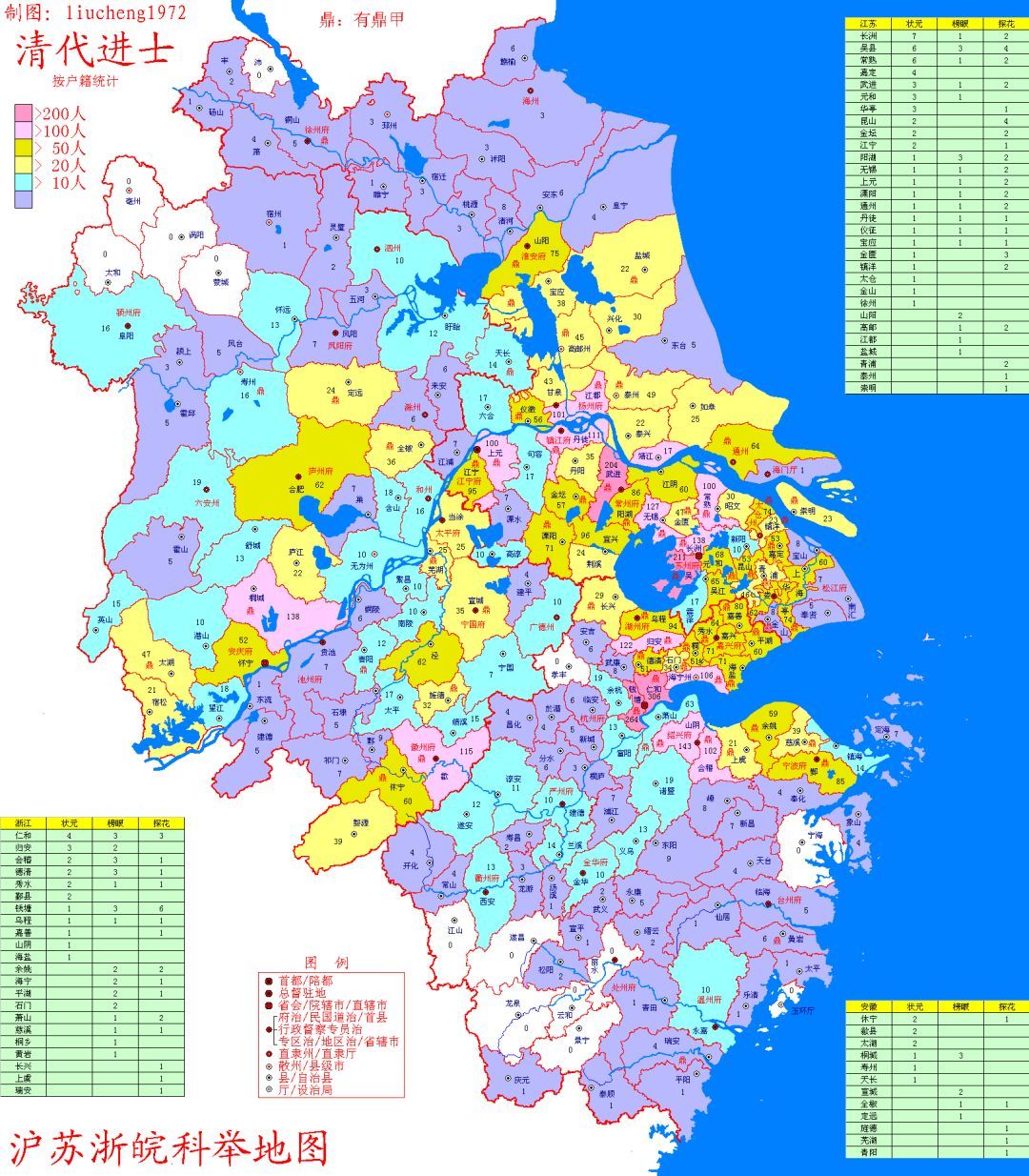

江浙為天下富庶之地,多詩書之家士宦之家,自科舉考試興起,不說隋唐宋元,僅僅明清兩代浙江的進士達到6505人,江蘇達到5926人,且從圖中可以看到集中分布與我們前文圈定的江浙一帶。這些精英群體或貶謫或致仕回鄉,構成了江浙的開明紳士與致仕賢臣群體,盤根錯節的上層關系、水平極高的讀書群體加上高度發達的經濟水平,造成了江浙地區的政府,自古以來就是一種服務型的政府,雖然以往服務的是這些特權基層,這些精英構成的精致群體。

歷史自古有之,及至近代仍是如此,民國時期的江浙政府仍然是服務于精英群體的政府,政府整體的基因就是如此。直至文化大革命,雖然十年動亂打倒了一大批精英階層,但是隨著撥亂反正,精英階層迅速回復身份,政府的角色迅速恢復。所以而今可以看到的江浙的政府依然是全中國最能體現服務型政府的所在,只不過以前是服務特權階層,而今是服務江浙這些精致的人們。

何以見得?曾經聽說過一個故事,就是第一批臺商如何選定昆山的。說這一批臺商去了東莞、長沙等地考察,最后一站便是昆山,但到昆山考察時,發現昆山又小又破,本來準備直接打道回府,這時候車開到了一個小巷中,迎面駛來一輛政府的小車,進退維谷之際,只見這輛政府的車主動后退,讓出道路,這讓這批臺商心生感慨,因為考察了多個地方,只有昆山政府是主動給非政府的車輛讓行的,不經意間的舉動展現了這是一個服務型政府,之后進一步詳談,便確定了投資意向,從而讓昆山開始創造傳奇。這雖然是一個故事,也體現了江浙的服務型政府的能力。而在真實的故事中,據第一批落戶昆山的臺商吳禮淦講述,當時昆山政府每天派一組人員在上海虹橋機場接機大廳“守株待兔”,向海內外客商吆喝“昆山”,許多臺商就這樣被拉到了昆山。可見與同時期其他地方政府“吃拿等要”不同,江浙的政府已經開始主動服務,主動出擊了。

在特色小鎮的與鄉村振興中也是如此,浙江的政府在特色小鎮與鄉村振興中也是承擔了重要的服務作用,不做死樣板、不走死流程,能夠在流程內有創新。以魯家村為例,魯家村在鄉村振興之初一窮二白,據其書記朱仁斌講述,接手之初村里集體經濟僅有1.8萬元,負債卻達150萬,因此籌措資金成為了重大的問題,在此過程中,它們曾經向交通、水利、環保、體育等部門申請了至少600萬資金,其中水利部門申請的河道整治資金被用來做河道美化及水景,交通部門的資金做好了村內的旅游交通與自行車道,如果是一個卡得死、管得嚴、不是本著利于當地人發展的政府,這些利用方式都可以上綱上線了。但恰恰是一個服務型的政府,讓這些利用成為了可能,不僅通過了驗收,反而大大鼓勵表揚魯家村的做法,成為了魯家村鄉村振興的堅實基礎。

自古以來的服務型政府意識,讓民眾也信任政府,這種相互之間的信任使得政府在管控方面能夠入微,這樣形成了良性互動,對于現在的特色小鎮和鄉村振興而言,其實是減少了巨大的制度成本,因為信任本身就是降低交易成本的重要方式。在魯家村發展之初,獲得的第一筆資金就是美麗鄉村獎勵資金,“縣里每人獎勵1000元,鎮里每人獎勵700元,共計獲得357萬元。”這筆資金被用于魯家村的啟動建設,獲得了村民的認可,這就與服務型政府與民眾之間的信任緊密相關了,否則錢一分,照例返貧。

四、鎮域經濟在地發展顯成效

昨天有朋友跟我探討:“鄉村振興、特色小鎮,怎么樣能夠留住人,特別是人才?大城市總是匯聚了大量的工作機會,還有教育、衛生等稀缺資源,人流是從農村流向城市,從小城市流向大城市。農村大多留下的是老人,小孩,年輕人都出去打工了。”

為什么這些事情發生在江浙地區,卻不那么明顯?雖然不可避免的受到城鎮化的裹挾,卻最終還能夠自成特色?這就跟江浙地區的鎮域經濟發展緊密相關了。江浙自古就是鎮域經濟發達的地方,周莊、西塘、烏鎮、同里、南潯、甪直、木瀆……江南這些鎮的發展很多都超過千年歷史,鎮域經濟一直繁衍不息。

真正探討鎮域經濟大放光彩,就在改革開放之初了。改革開放之初的“蘇南模式”與“浙江模式”,這兩個模式都有共通點,那就是“以集體經濟為主體,以鄉村工業為主導,以中心城市為依托,市場調節是主要手段,縣鄉干部是實際決策人的一種農村經濟社會發展模式”,政府主導產業發展,縣、鎮(鄉)、村、大隊分級負責,行政命令直接影響產業的布局和發展、引導城鎮化的方向和進程,形成的是一種大政府、小城鎮的模式。

而鎮域經濟帶來的實實在在的變化就是“離土不離鄉、離土不離鎮”的在地城鎮化,在江浙地區可以看到鎮域集體經濟非常發達,鎮域能夠解決鄉鎮范圍內的大部分就業問題,江浙人出外打工的少。這一點不像江西湖南湖北河南這些地方,大量的是出外打工人群,人隨業走,對于鄉里是沒什么太強烈的感情的,最近這一波東部制造業轉移,又回到這些省份。但大產業不會朝鄉鎮轉,而是朝大城市轉,因此這些地方的大城市還會集聚,如果要強行扭轉,也是事倍功半。

而江浙的鎮域經濟發展到現在,又有了新的發展,那就是充分融入長三角的產業鏈之中,在國際化分工中找到自己的產業定位。長三角的大城市成為金融中心、研發中心、創新中心、設計中心,而中小城市則成為了制造中心,鎮域經濟則成為了產業鏈的配套所在,比如生產童裝的企業,設計中心在上海、杭州、蘇州,布料生產、機械支撐在中等城市,而紐扣、絲帶一類的就在鎮域,鎮域經濟成為了整個長三角產業鏈的配套,隨時轉型,但又不失發展。同樣的旅游休閑也是如此,市場在大城市,中小城市中轉,需求滲透進入鎮域鄉村。良性的發展保證了鎮域經濟的繼續向前,有業便能留人。

生于此、長于此、從業于斯、發展于斯、終老于斯,江浙人不曾也不用經歷離土離鄉的發展,反而多了對土地與鄉里的眷戀,加上千百年的重鄉情結、致仕回鄉情節、報福鄉梓情節,讓江浙的鎮域能夠留得住人,不僅能夠留得住人,還因為經濟發達,還能吸引得住人。雖然高端人才也會由于各種吸引而流失,但是總體而言,比內地的許多地方都要強。

所以江浙在發展特色小鎮與鄉村振興方面,因其鎮域經濟的良性發展,能夠留住人、能夠吸引人,人們也愿意在此長情居住發展,天下燈火萬家,愿終老于斯。

五、鄉土守望的能人長情發展

“離土不離鄉、離土不離鎮”這些是江浙鎮域經濟的特點,更特色鮮明的是鄉賢治鄉的傳統。對精英階層的尊重、葉落歸根的自古承接、造富鄉梓的鄉土情懷、以及鎮鄉集體經濟的長期熏陶,讓能人治村、能人治鄉、能人治鎮成為可能,在江浙能夠找到一大群鄉土守望的能人名單,華西村的吳仁寶、烏鎮的陳向宏、靈山的吳國平、魯家村的朱仁斌……

在很多地方,特色小鎮、鄉村振興都是一個政治風潮,一波涌過就過去了,而在江浙卻是先有了特色小鎮、鄉村振興的實質,而后才有的名號。魯家村成為了鄉村振興的典型,但它不是從2016年提出鄉村振興才做的,而是朱仁斌在2011年開始就在逐步的實踐,慢慢的啟動,有條不紊的展開;拈花小鎮火爆之前是吳國平在靈山二十多年的發展,沒有特色小鎮概念,卻在地方帶領鄉里做著這方面的探索;烏鎮是陳向宏十多年的在地實踐,從西柵到東柵,從烏鎮到烏村,一點點的在地實踐。

這些人生于斯,長于斯,在外面受到教育、發展產業,然后回村、回鎮引領發展,成為名副其實的能人,能人領軍,致富鄉里,帶動發展。因為生于斯長于斯,所以對于村鎮了如指掌;因為鄉情守望,所以能夠長情發展,不會涸澤而漁;因為在外有成,所以能夠將外界的優秀經驗模式引入鄉梓,而不會局限眼光。能人治村、能人治鄉、能人治鎮,長情發展、在地開拓、融合發展,這也是江浙地區的特色小鎮與鄉村振興能夠很好的發展的重要原因。這一點與別的地方有很大不同,比如廣東,曾經也是鎮域經濟,也有一村一品,也有許多村鎮能人,但很多都出走了,很多開拓產業去了大城市、去了港澳、去了海外,村鎮也曾繁華,卻難以持久。當然江浙的能人能夠在特色小鎮與鄉村振興中撐起一片天地,也是與服務型政府是緊密相關的。不是管控型政府而是服務型政府,讓這些能人有了生存和發揮的空間,加上民眾對于政府,對于能人的信任,使得這一助力最大限度的發揮了作用。

結 語:江浙地區的特色小鎮有聲有色,它跟這里千百年孕育的精致的人有關,與他們對精致生活的追求,從而形成的精致市場息息相關,更與它的鎮域經濟發展、服務型政府有作為、長情守望的能人推進密不可分,其他地方做特色小鎮與鄉村振興,以江浙為模板時,應該仔細的思量,你面對的人是什么樣的人?市場是什么樣的市場?經濟是什么樣的經濟?政府是什么樣的政府?才能夠有的放矢的展開,而不會只學到了皮毛,卻看不到里子。