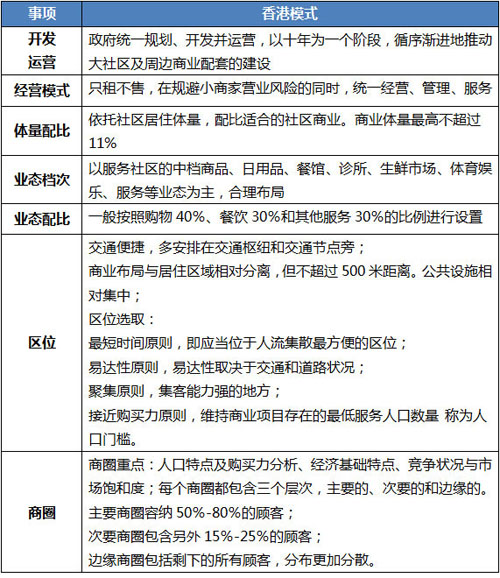

面對電子商業的巨大沖擊,無論是購物中心還是社區商業,似乎都得了叫“電商恐懼癥”的病。如何在電商沖擊和零售商業同質化環境中得以生存和發展?本文全面總結了香港社區商業的攻克手法,為社區商業的開發與經營提供借鑒。

一、基于輻射范圍的社區商業類型劃分,打通“最后一公里”。

基于輻射范圍,把社區商業分為內向型、中間型、輻射型3種,并進行針對性的業態組合,有效打通“最后一公里”,提升聚客力,減少電商沖擊下的人流流失。

二、基于業態規劃的社區商業鋪位面積分類,細化商戶需求。

硬件規劃設計如不合理,會導致合適的業態無法進駐,因此,硬件規劃是社區商業能否良好經營的重要環節。

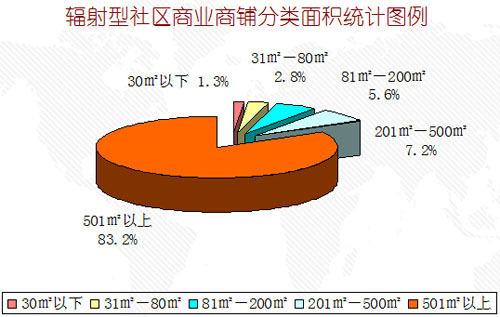

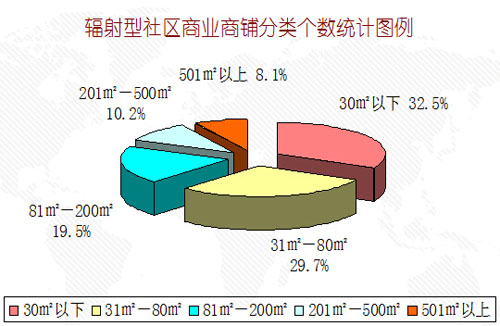

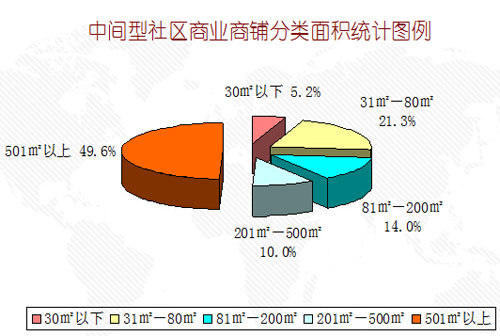

每種業態對于硬件技術指標的要求都不一致,對于鋪位面積的需求也各不相同,結合社區商業各業態面積需求,將鋪位按面積區間分為“30㎡以下、31㎡-80㎡、81㎡-200㎡、201㎡-500㎡、501㎡以上”五種面積區間。

細化商戶需求,不僅有助于提高招商成功率,而且能在商戶應對電商沖擊時,減少后顧之憂。

1、輻射型社區商業—鋪位面積。

從以上特點看,面積區間較大的鋪位在面積比例上占有較大的比例,符合輻射型社區商業的特點:輻射面較廣的業態——如餐飲、美容等的比例相對其他面積區間的社區商業較高,而這些業態的經營面積都較大,因此,面積區間較大的鋪位比例相對應的較高。

但是,在個數比例上,“30㎡以下”和“31㎡-80㎡”兩種面積區間的鋪位還是占有較大的比例,雖然其所占面積比例較低,但由于單體面積偏小,在個數上有著較大的優勢。

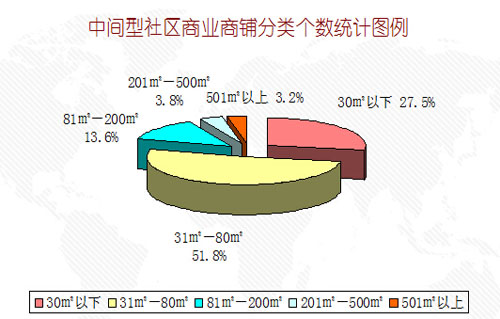

2、中間型社區商業—鋪位面積。

中間型社區商業的輻射力相對于輻射型社區商業較弱,經營面積較大的主力店在規模上會相對的減少,因而該面積區間中“501㎡以上”的面積相對應的降低,但個數比例卻有所上升,主要由于在缺少經營面積較大的主力店,為保持商業的輻射面,相應增加次主力店的數量,形成規模效應。

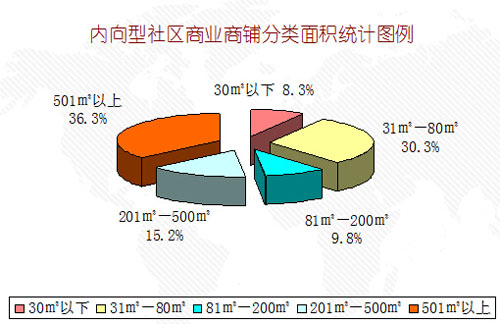

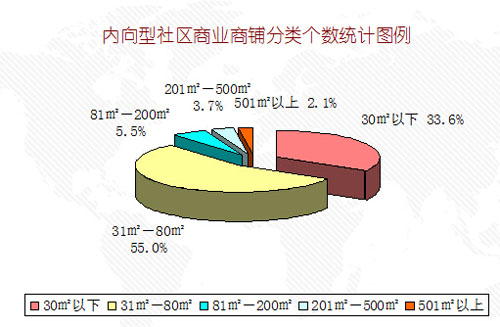

3、內向型社區商業—鋪位面積。

內向型社區商業中面積區間較大的鋪位面積比例下降較多,主要由于內向型社區商業的對外輻射力較弱,一些輻射面廣且經營面積較大的業態比例會相應的較少。

三、不同類型社區商業的差異化業態組合,有效規避同質化。

香港社區商業三種類型的業態組合各有特點,區別主要體現在社區商業基礎業態上。

1、輻射型社區商業業態組合。

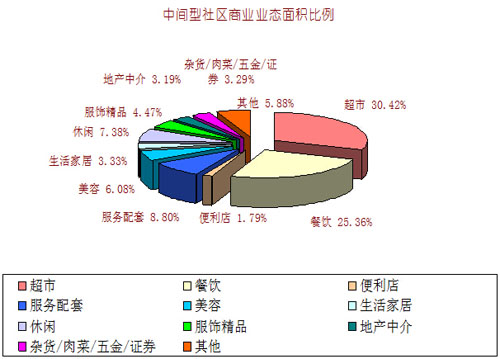

2、中間型社區商業業態組合。

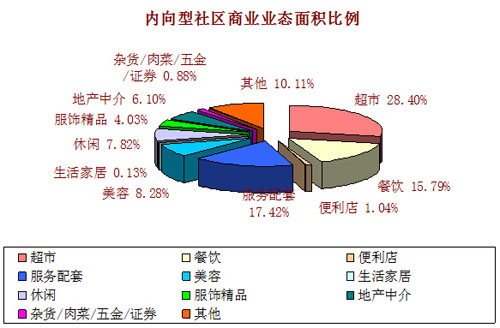

3、內向型社區商業業態組合

四、根據經營特點進行社區商業業態布局,有效提升商戶粘性。

根據各業態的經營特點,從方便居民生活及合理分配資源的角度出發,在進行業態布局時主要從以下角度出發:

1、在商業布局時,可優先考慮體現居民生活便利的業態,如超市、服務配套類和便利店等業態的位置,既方便社區及周邊居民的消費,又兼顧龍頭商家對其它小商家的帶動作用;

2、餐飲業態有噪音、衛生等問題,在規劃業態時應避免影響到社區居民的正常生活;

3、對位置要求不高的業態可規劃于相對較偏的位置,如裝飾公司、美容一般是以二樓為主要承租面積,但必須預留良好的展示面。

根據經營特點進行業態布局,可以有效提升商戶粘性,提高社區商業綜合競爭力,從而有效對抗電商沖擊。

香港社區商業成功經驗總結