眼看2020年過去三分之二了,大部分地方供地計劃中的優質地塊都推出了,但很多地產公司的區域投資部都是顆粒無收。我粗略統計了一下,這個比例在一半左右。疫情之下的土地市場,照樣高溫持續,并沒有很多人預料的那么輕松。

目前為止地拿到手的大部分房企區域公司,也只能說是慘勝,要么是高溢價拿到招拍掛土地,面粉的價格接近或者超過面包價。要么就是膽子大一點,步子邁寬一點,拿到一些很多公司不敢拿的問題很多的收并購項目,拿到之后解決問題的過程很漫長,肉難吃。

當然,某些“高富帥”“活兒好”的公司,通過勾地渠道猛拿地的除外。

現在大部分公司的拿地審核制度都大同小異,即投資部主導(也就是資料傳送人),營銷部、成本部、研發部、運營部、財務部深度參與工程、法務間歇性配合,以標準測算模板為經濟評價,可研報告為全面評價,經區域初審,集團復審的多部門,多層級的評價制度。

但是這個制度會帶來一個明顯的副作用,可以總結為“101制度”,即收集100個項目,上報20個,通過評審10個,最終還不一定能拿到1個項目。

總結為就是兩句話:越折騰,越拿不到地。專門搞人,不搞地。

這套制度的價值出發點

為了保證項目的安全,從營銷部、成本部、研發部、運營部、財務部等多部門的角度,對項目給出一個完整評價,形成項目完整的側面描述。從而有利于發現項目的問題,讓公司決策失誤的風險降低到最小,從制度源頭避免避免項目投資失敗。

這套完整的價值制度,是一個非常不錯的評價體系,囊括了營銷、成本、研發各個部門的意見,如果還嫌不夠全面。還可以加入成本、法務、工程、開發等職能口的意見,形成綜合評判。

真的是參與的部門越多,得出的意見越科學,最有利于拿地嗎?實際上,可能并不全是。這套制度的價值,是在于經過公司的群策群力,要比其他公司給出更優化的拿地方案,更利于拿地的決策意見。但是實際的執行效果并不是如此:

明顯的弊端

1、價值目標不甚統一,投資的目標是要拿地,營銷的目標是要保證價格和去化,成本的目標是成本可控,研發的目標是產品可行,財務的目標是測算達標。很多項目都陷入了無效溝通中,拔不出來。

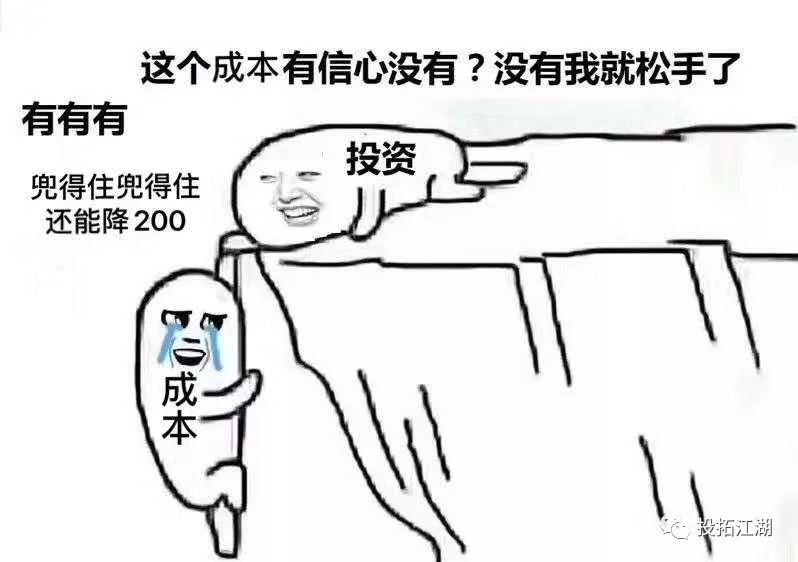

2、結果差異化。在目標不統一的背景下,每個部門會按照自己的利益最大化,風險可控為半徑,充分留有足夠的空間,以免項目落地后被嚴厲考核。如果用量化的角度,就是多個專業的目標取值問題,集體決策機制下,除了投資之外的其他專業目標設置保守,如果極限目標是1.0的話,那么很多專業都是設置為0.9,八大專業下來就是0.9的八次方,最終的結果是0.43(雖然具體的協同機制效果存在更復雜的關系,但目標取值降低的疊加效應是有的);

因此最終的結果必然導致成本的價格過高,營銷的價格過低,研發的產品難看,項目的評價指標很難通過評審會。直接到導致了項目算賬越來越難看,拿地越來越困難。

3、效率偏低,一個項目要同時經過多個部門的研究與評審,過程必然耗時久,除了重大項目由高層領導直接推動外,其他項目只能按部就班。

我粗略統計過大半公司的評審制度,從接觸項目到最終拍板拿地,基本上最快在15天左右。

4、集體決策失靈的問題,大部分公司長期以來堅持集體決策,但集體決策的最終結果是幾乎從來沒有踩到過市場的點,拿地踩不到點,銷售也踩不到點,這也是集體決策最大的問題,決策質量的平庸化。

這種決策對拿地和銷售這種時機敏感性的專業領域是要命的,只有具備敏銳市場觸覺的人才能超越所在的周期而抓住真正的機遇。而這一點和獨立個人的商業判斷的形成過程本來就是相違背的---先有商業直覺,然后再進行論證,并在論證過程中進一步修正直覺從而體現為商業判斷。

5、投資部邊緣化,拿地本來是投資部主導的,但在這套制度之下卻變成了資料傳送,消息對接部門。投資部的價值在被弱化,給公司造成了一種投資部可有可無的假象。

長期副作用

1、多部門分獎金,所謂見者有份,本來不多的拿地獎金,非投資部門少的要拿走3成,多地要拿走一半。拿地獎對投資部拿地激勵的效用基本為零。

2、參與感,拿地配合部門,比如前策和成本,長期參與拿地研判,都認為自己很重要。感覺投資也就是那么回事兒,感覺投資部沒什么了不起,沒有投資的自己也能干。

3、看起來為了拿地,各個部門都很忙,實際上是消耗了公司大量的資源,在做一些低效重復的工作。拿不到地,一切都是0.

4、大部分的公司的集團投資中心為了證明存在感,證明自己的價值,會強行制定一些不合理的上會指標,哪怕是沒錢拿地,也要拼命寫報告。平時大部分的時間都是在找一些可以“濫竽充數”的網紅地項目,到了真正有價值可以上的項目時,反而抓不住重點。

這套制度看起來完善,但實際上會存在失靈的風險

一是這套制度的基礎應該是各個職能部門的人專業能力要夠用,如果團隊人員沒有完整地配備,或者是人員的專業能力達不到要求(這個貌似比較常見),得出的評價結論要么是有失客觀,要么就是錯誤的。原本的風控和把關的效用,并沒有發揮,形同虛設。

二是效率的低下,導致招拍掛拿地反應時間不夠充足,收并購拿地決策效率低下,在日益激烈的競爭中,能夠拿到的地越來越少。

因此這套決策制度從長期來看,是存在決策效率越來越低下的問題。這也就是一些中小房企,在沒有這套制度前,拿地很迅猛,有了這套制度以后,反而越發拿不到地的重要原因。

三是目標設定與目標落實的問題。在這套制度之下,很多公司的地王項目照拿不誤,有坑的收并購項目還是在交繼續交學費學費。

目前這種熱點區域充分競爭的態勢決定了,任何平庸價格根本無法拿到地,而土地出價能力歸根結底還是八大專業能力的綜合后的所謂公司價格實現能力。銷售價格、成本能力、營銷能力、建設周期管控,這個基礎上以客研做歸集判斷,這才是的拿地出價能力。以前我們有比較粗暴的做法,各專業提的目標會再加20%,但粗暴次數多了以后大家摸到了規律自然就把目標值設低了。拿地的出價能力歸根結底還是八大專業的目標的綜合,要想拿地就必然讓每一個專業感覺到壓力,這個壓力必然不是八大專業自己給自己設定的,而是來自拿地或者更高的目標--區域發展(或者區域生死存亡,團隊滾蛋),或者更高更高的目標--比如集團的發展(這個太虛了)。

關于拿地評審制度的思考和建議:

拿地總需要一套制度進行量化的,客觀的評價,有總比沒有的好。但是這套制度設計的初衷就在于抑制拿地的沖動,從而把控風險,在客觀上是體現的消極拿地的價值導向。每個公司應當根據自身的實際情況設定這套制度。

不是每個公司都要去模仿頭部企業,建立繁雜評審體系,對于中小規模的房企而言,高效地決策是核心競爭力之一。小而美的公司,才是最適合中小企業的未來。相對于高周轉的頭部房企,中小房企在人員配置和專業能力上會有所欠缺,這套投資體系制度,應當根據企業自身的情況進行選擇性地設置,從而更好地兼顧拿地決策效率與安全。有不少大房企,并沒有采用這套評審制度的,一樣能拿到地,適合自己的才是最好的。

這套制度還忽略了一個核心的問題,那就是房地產行業內的員工價值觀發生了變化。以前在一家公司可以一待五年甚至十年,不到萬不得已不會想到換一家公司。現在有如此想法的人雞毛菱角(不是鳳毛麟角,因為很多公司已經把這部分老員工作為累贅了,不再視為最珍惜的資產)。有恒心的人和強調個人在行業內的口碑的人是完全不同的決策取向,至少后者不會愿意把自己在業內的口碑砸掉,而前者更多的是強調公司取向。現在很多地產公司的人員流動相當頻繁(不只是投資部),因此很多項目評審的人為了不被干掉,不作為,也不敢作為。

另外就是為防止這套制度的失靈,核心還是在強調怎樣激發投拓人員的積極性,以及區域總的拍板決策能力,以及在整個項目評審體系當中的話語權這兩點尤為重要。這樣才能抵消項目上會評審制度的消極性指導價值,有效兼顧拿地效率與安全問題。