在存量已成為地產開發的主旋律時,TOD開發仿佛是忽然閃現出的歡快節奏,為平緩的樂章注入了活力的一個片段。作為土地開發領域中的熱點,TOD成為了各大開發商爭相進入的藍海市場。

起源于美國,發揚于日本

TOD塑造了全球多個“超級城市”

TOD(transit-oriented development)是指以公共交通為導向的發展模式,是一個現代城市規劃理念,最初誕生于上世紀80年代的美國。

當下,國內TOD概念泛指以火車站、地鐵站、汽車公交站、機場等交通樞紐為中心,步行5-10分鐘的距離為半徑建立集居住、辦公、商業、文化、教育等為一體的生活中心。在近年來以存量為主視角的開發市場,TOD成了最重要的熱點之一,各大開發商相繼涌入,造就了一波TOD開發高峰。

國內開發高峰主要由兩大原因促成:一是隨著國內城市軌交發展,周圍可開發土地增加,全國目前擁有約2.4萬億平方米可開發的軌交周圍商業用地;二是各大開發商在存量市場中急需尋找新的增長點,而TOD項目可持續發展能力較好,符合各大開發商的未來戰略布局方向。

目前,國內已有萬科、龍湖、綠地等20多家開發商著手進行TOD項目的開發,整個市場正處于密集的深化調整階段。反觀海外,由于軌道交通起步更早,所以TOD商業也更成熟,正是國內諸多項目的靈感來源。

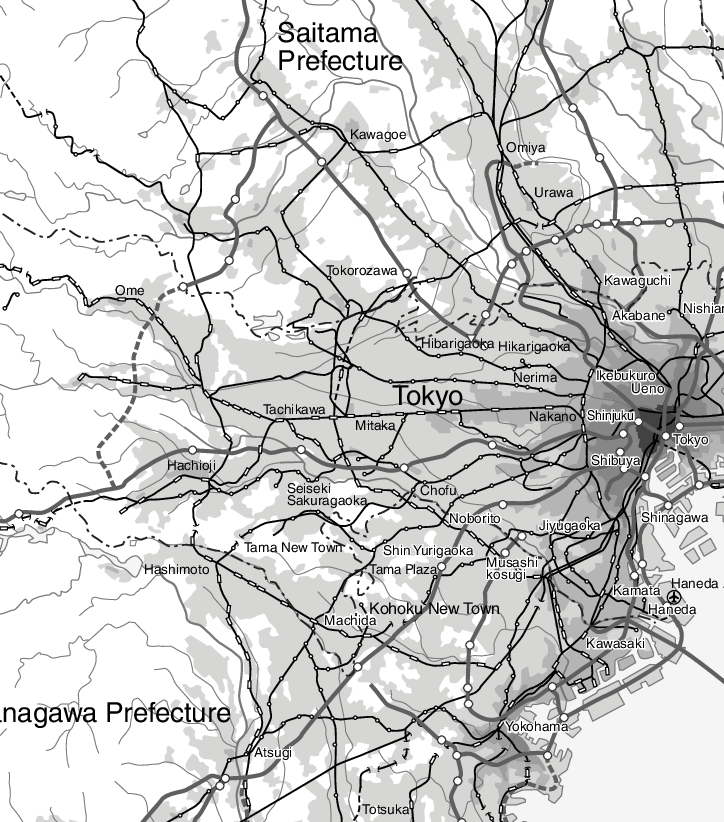

日本是TOD模式發展時間長且較為成熟的國家。東京在明治維新之后引入鐵路以來,便致力于圍繞鐵路對城市進行建設,可以說是在TOD理念被提出之前就踐行了“軌交引導城市發展”的模式。

二戰后,日本民營鐵路公司崛起,對東京近郊開始進行交通與住宅的同步開發,為郊區的活力注入提供了所需的一切便利條件,我們當下看到的副都心新宿、澀谷、池袋的繁榮,便是自二戰后東京近郊TOD發展的成果。

除日本之外,新加坡也是一座“TOD城市”。由于新加坡總面積較小,因此每一寸土地都必須高效利用。新加坡TOD發展以政府為強力主導者,從宏觀上看,軌交線路形成“主動脈”,以軌交路線為“血管”,觸達到各個市鎮,形成高度集約化的城市,使得各個市鎮都有充足的生活資源。

接下來,我們以日本和新加坡為例,看其TOD項目如何在幾十年的發展中改變城市格局。

日本與新加坡的經典范例

看TOD帶來怎樣的改變

1.東京的心臟“起搏器”:新宿站

提起TOD項目,東京新宿站是一個繞不開的案例。

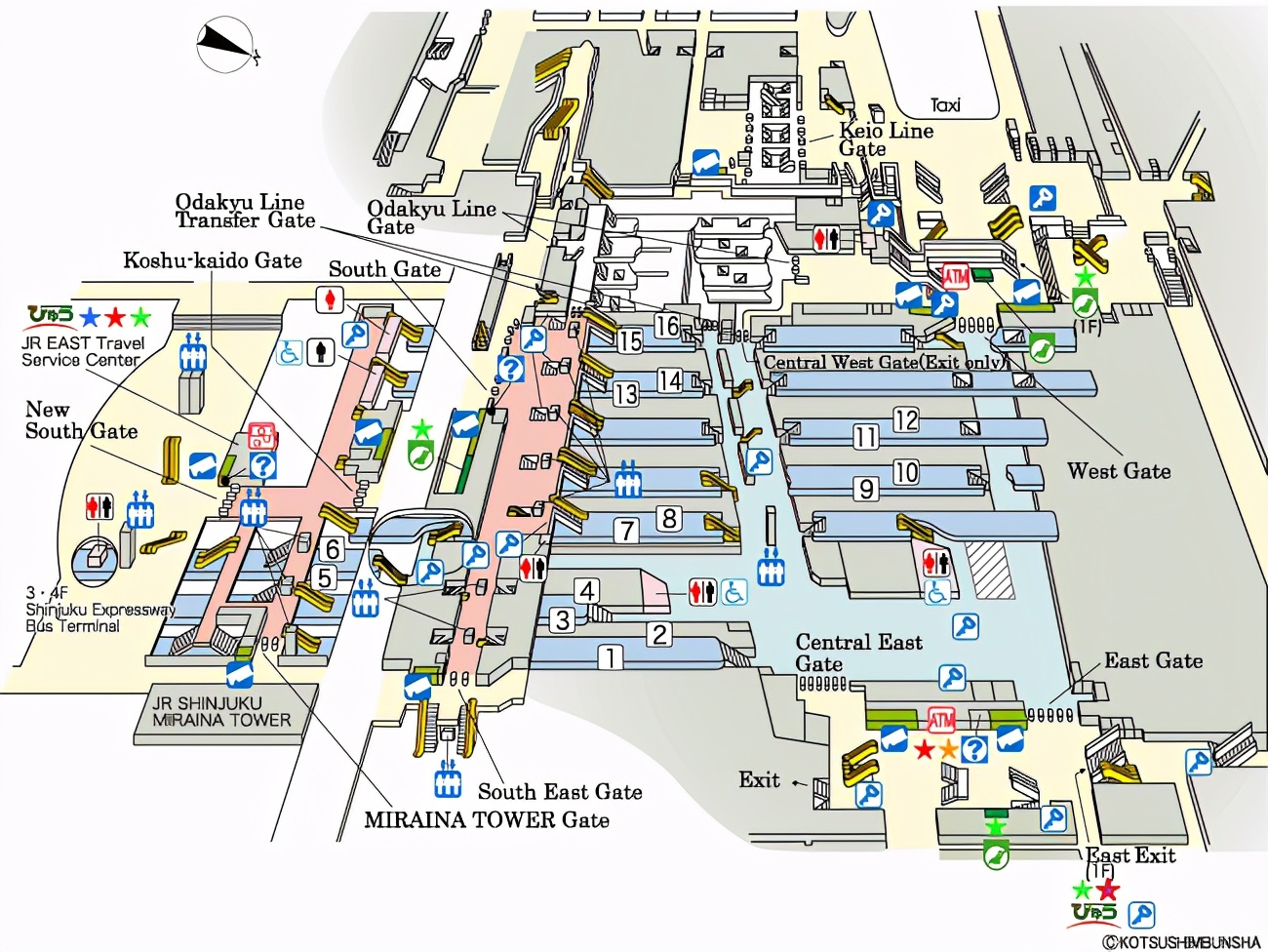

新宿站是東京地區最重要的鐵路樞紐,有5條鐵路和9條可換乘的地鐵線路在此交匯。新宿站日客流量超過360萬人次,不僅有東、南、西三個主出入口,同時還有能夠觸及整個新宿區域的其他200余個出入口,通過地下通道去往新宿各大建筑群。

當下,新宿區早已成為東京重要的“衛星城”,每日將30萬客流匯入東京,為東京注入活力與新鮮血液。新宿與池袋和澀谷同為東京三大副都心,自上世紀60年代起,民營與國營鐵路公司如JR東日本、小田急電鐵、京王電鐵等共同進行新宿站的站城一體化開發,目的是疏解東京的人口壓力,為“近郊居住,市中心工作”的生活模式創造機會和便利。

▲連接東京的軌道交通

新宿站在60年代的開發重點在于商務辦公物業,90年代著力發展商業,逐步提升商業在整體開發中的重要性,使得新宿站周圍由傳統商業街,一步步擴展豐富,發展為東京3大副都心中商業發展最為成熟的地區。

新宿站接駁伊勢丹百貨、小田急百貨等15座實體商業,商業用地達48公頃,占新宿站及周圍開發總用地面積的約1/3。

▲連接東京的軌道交通

鐵路公司是新宿站的開發主體,在各鐵路公司的合作之下實現了交通與物業的整體規劃和同步開發,因此整個區域的協同性較強。

這一點可以體現在新宿站與周圍道路和周邊建筑的融合之中,其與周邊區域實現了通達性良好的交通網絡保證了交通、逗留和休息功能,也因其龐大和復雜而被稱之為TOD中的“迷宮”。

▲新宿站步行網絡

2.活躍的宜居社區:新加坡大巴窯

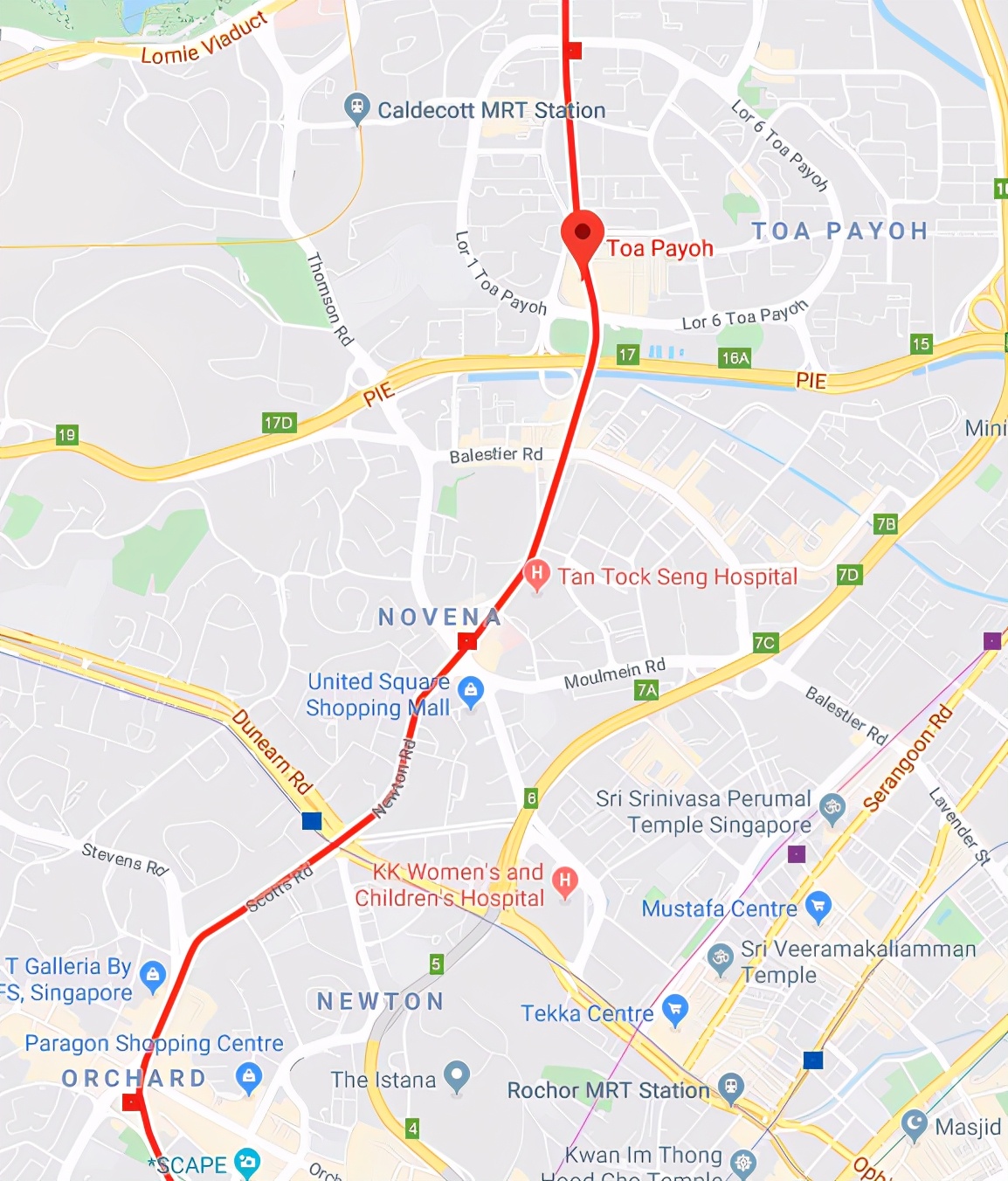

大巴窯位于新加坡市中心北部,是一個具有較長歷史的居住區。2007年,在新加坡政府推出的ROH(Remaking our Heartland)改造計劃下,大巴窯從一個形象老舊片區,一躍成為新加坡便捷且具有活力的社區之一。大巴窯的蛻變離不開圍繞著大巴窯地鐵站的社區開發,形成了成熟的功能網絡,從而帶動了社區的整體價值。

大巴窯鎮面積8.17平方公里,人口約為12萬,住宅用地占總面積超過40%,屬于新加坡人口較為密集的區域。

與新宿站發展城市副都心的初衷不同,大巴窯的改造目的主要在于建立宜居便利的生活中心,規劃重點在于社區人群的生活和消費需求,而非新宿站那樣的城郊交通樞紐。

大巴窯的公共空間可分為3個層級:圍繞著輕軌大巴窯站(共四個出入口)開發的鎮中心、東西兩側的鄰里中心,以及社區中服務住宅住戶的設施。

鎮中心圍繞著新加坡首個空調巴士換乘站和大巴窯地鐵站建設,注重商業和文化功能,服務于全鎮居民;鄰里中心的服務半徑約800米,配置小超市、自由市場和集市、診所等生活必須設施;在社區住宅樓下的組屋建筑底層架空處則設有老人與兒童的服務設施,如休憩椅、乒乓球臺等。

大巴窯的巴士站在市鎮內星羅棋布,每站距離居住區僅有5分鐘的步行距離,有輕軌(LRT)大巴窯站和地鐵(MRT)Braddell站,距離市中心的烏節路商圈僅有3站地距離。

由于擁有來往市中心的便利軌交系統以及公共政府服務職能,大巴窯區域的輻射范圍也因此擴大,使得市中心以及大巴窯周圍地區人群能與大巴窯進行活力互換。

▲輕軌穿過的烏節路商圈和大巴窯區域

國外成熟的開發模式

帶來3個重要啟示

1.理性開發,TOD不是獲客的“靈丹妙藥”

從發展TOD模式時間較長的日本和新加坡來看,國內目前在對TOD理念的理解上還存在偏差。TOD商業在國內城市的發展模式偏向于以交通站點為中心,圍繞其進行開發,久而久之向外擴散,有“攤大餅”的模式。

然而,這種“攤大餅”模式會給TOD商業帶來幾個問題:一是開發商很難做出體驗良好的空間設計;二是容易在商業運營上產生惰性,簡單地認為與軌交接駁能一勞永逸地解決獲客問題,從而忽略后期運營的重要性。

在國內,我們時常能看到與地鐵接駁的商業體并非都能獲取大量客流,這一現象的背后,有可能是在空間開發和設計引導上不夠到位,做不到將軌交客流自然導入商業體;或是在定位、運營上考慮不周,沒有意識到TOD項目的勢能要放在更大的區域范圍去考量,從而在業態和品牌上出現布局偏差。

因此,TOD指的不應僅是“要致富,先修路”式的促進區域升級,也并非僅僅圍繞著站點進行擴散式開發,而是真正意義上做到圍繞軌交為人們提供高效、便利的生活設施,并且充分認知人群的特性和流向,并滿足他們的生活所需,促進城市人口的良性流動。

2.精耕細作,為TOD商業的長期持有做好準備

存量時代中,開發商開始改變過去的粗放開發模式,從重視土地增值轉變為重視資產增值,而后者需要由長期的精細運營來支撐。

TOD項目開發門檻較高,投入資金量大且開發周期長,對于適應了大刀闊斧的國內開發商來說,需要時間與耐心來進行運作。

尤其是對于軌交較為發達、TOD開發機會較多的一二線城市來說,城市土地供應數量總體緊縮,持有型商業在未來有著較大的增值空間。為長期利益考慮,國內開發商應有精耕細作的運營心態。即使在TOD模式成熟的新加坡,單個TOD項目也要有10至15年的運營時間才能真正實現資產增值。

國內開發商在進行TOD項目開發時應有長期持有的決心,重視前期規劃,保證項目調改的靈活性,為更為長遠的未來發展做好準備。

3.合作開發,集各方所長打磨產品

日本能夠成為TOD理念主導城市格局的先行者,其開發模式多有助力。日本民營鐵路公司自二戰后便開始同步開發交通樞紐與其周圍物業,主要益處在于使交通的物業開發實現同步規劃建設,整體性和協同性強。

在國內,TOD項目通常都面臨著軌交與項目開發時間錯位的現象,背后實則是公共交通開發主體與物業開發主體各自為政的原因。

目前,國內也開始在開發模式上進行更為靈活的探索,如開始進行合作開發,以鐵路公司與開發商共同出資的模式進行軌交周圍片區開發。

這種合作開發模式不僅能適應TOD開發對資金的大量需求,還能集合各方的專長,做到協同開發。香港九龍站是國內早期實行合作開發模式的TOD項目,港鐵作為開發主體,引入了九龍倉、恒隆、新鴻基等開發商一同開發,成功打造了集住宅、娛樂、購物、辦公于一體的TOD綜合體。

▲香港九龍站

目前國內TOD格局特點

商圈級項目多、趨于網格化

由于TOD項目開發周期長、規劃設計難度高、開發主體利益關系較為復雜,拉高了開發門檻,因此目前入局的開發商多是頭部企業,如萬科、龍湖、綠地、綠城、保利、碧桂園、新鴻基地產、京投發展、上海地產等,總量在20家左右。可見,TOD市場雖然火熱,但并非是人人可參與的領域,目前入局的“玩家”還十分有限。

以龍湖和萬科為例,我們可以借機窺見目前國內TOD項目發展呈現出的狀態。

1.城市TOD布局趨于網格化

在各大城市軌道交通系統不斷完善、大批宗地公開競標的情況下,萬科龍湖這樣的巨頭進入了TOD項目拿地、建設、開業的高峰期,且呈現出在單個城市多點布局的態勢,正逐漸形成各自的“TOD網絡”。

在龍湖近兩年TOD項目開業和拿地的情況來看,其在成都、蘇州等城市布局非常密集,有已在建設的成都龍湖·上城、近日剛拿地的成都天府新區9號宗地;還有2017年開業運營良好的蘇州龍湖獅山天街、在建的蘇州胥江天街和蘇州東吳天街。

萬科的TOD“主戰場”則選在了杭州,接連建設萬科·杭行、中城匯、良渚未來之光和黃龍萬科中心4個項目。

從龍湖和萬科TOD項目布局的位置來看,城市中心和新區均有布局,可以看出還處于快速占領TOD市場、擴張其TOD版圖的階段。

2.堅守開發特色,同時尋找創新突破

從龍湖和萬科的TOD產品線來看,龍湖幾乎為每個項目都布局了天街。自30年前涉足TOD開發以來,龍湖的天街產品就一直伴隨著其探索TOD的道路。

對于萬科來說也有類似的情況,住宅開發是其強項,也是其TOD項目中的開發和宣傳重點。

開發商在TOD項目上發揮各自強項,堅守各自開發的特色是穩妥的一面,同時,我們也能看到他們在TOD項目上的創新,各自都不乏亮點項目。

以重慶龍湖·光年為例,其是國內首個將高鐵引入到城市核心區的TOD項目,共有4條軌交線路匯集于此。在人流密集的城市核心區建設相對復雜的軌交商業是一個較大的挑戰,而龍湖·光年將高架平臺上的步行流線與地鐵公交等設施垂直相連,將原本被割斷的步行網絡重新連接,打造了一個舒適的步行街區。重慶龍湖·光年項目也因此很大概率將成為了國內TOD項目空間設計上的一個標桿。

3.商圈級TOD項目是開發主流

縱觀龍湖與萬科的TOD戰略布局,可以發現其TOD項目多屬商圈級,即有兩條及以上軌交線路,或建立在單條軌交線路上的大體量項目。從龍湖來看,其近年還未涉獵社區型TOD項目,其成都龍湖·上城接駁地鐵1號和6號線,連接春熙路與天府廣場商圈;蘇州獅山、胥江、東吳天街每個項目均是兩條地鐵的換乘站。重慶龍湖·光年項目較為特殊,是全國首個商圈高鐵TOD,未來對重慶城市產業發展將會發揮較大作用。

萬科的余杭區杭行路項目和中城匯項目均只接駁10號線,而其在杭州的另外兩個項目,中城匯項目和黃龍萬科中心,則都是接駁高鐵和機場的城市級項目,體量都超過25萬方,預計在未來能進行更大范圍的輻射。

總體來看,龍湖和萬科近年來開發的TOD項目偏愛有一定體量的綜合體,位置總體不算偏遠,對城市格局的塑造會起較大的影響。隨著一線與新一線高鐵布局的進一步加強,城市級TOD項目還會陸續出現在這類大開發商的布局之中。

結尾

TOD的開發熱潮已然來臨,入局的企業開始展現出對創新前所未有的追求。存量時代下,即使在面對又一個藍海市場時,也能感受到開發企業開始收斂過大的步伐,在地產和經濟周期的作用下,開始小心行走,精耕細作。大規模的市場能引來許多雄心勃勃的企業,但僅靠復制模板恐怕難以前進得太遠。

那么,從微觀和中觀層面看,TOD開發能為城市和區域帶來哪些利好,國內城市TOD未來的發展方向可能在哪?敬請關注睿意德官方微信公眾號,在TOD專題的下一篇文章中,我們將對此進行更加深入的解析。