上海的實體商業情況正在逐漸轉好。不過,不同結構的商業項目,呈現出的樣貌也有所不同。

這些天走訪了上海市內數個商圈,發現了兩種現象:

1.開放式商業街區,人流好于盒子式購物中心

2.提供基礎消費需求為主的社區商業,人流好于市中心商業體

業內相關分析也佐證了上述兩點:

開放式街區商業項目通風性較好、戶外空間多,所以在復蘇階段更能吸引客流,反之傳統的盒子型購物中心封閉性太強,難以吸客。而在商業復蘇階段,人們仍處于滿足基礎性消費為主,社區商業更為合適。

這個階段持續的時間并不會太短,而當人們在嘗試前往開放式街區,并漸漸養成“逛街區”的習慣后。那些基于社區形態的,開放式商業街區,是否會迎來新的機會點?

但至少在上海,目前能同時滿足“社區型”和“開放街區”兩個屬性的商業案例,并不多見。在銳裘看來,這樣的產品線更偏特定人群運營,“人”在這里起到了關鍵性的作用。

今天我們不妨從“人、商業、品牌”三者入手,嘗試解刨 “社區型街區商業”模式打動人心的點,它是否會是未來城市商業發展的方向。

01

“街區”看起來有趣,

“人”的價值不容小覷

在討論命題之前,也許我們要先定義一下,什么是“社區型街區商業”?

在銳裘頻道上,我們一直陸陸續續推薦過不少案例,例如:北京順義區的祥云小鎮、成都的遠洋太古里、上海楊浦區的創智天地、大學路,這幾個案例是用商業地產的思路做街區運營。

祥云小鎮

又例如北京楊梅竹斜街、上海的愚園路,這兩個案例更多從“城市更新”入手,做老街區活化與復興。

這兩種類型都存在一個共通之處:街區背后是社區,而社區的背后是居民。居民的參與讓街區的“社區性”加強,從而形成一種良性生態。

若與單體建筑的mall對比,街道更像是城市肌理的一部分,居民對它的身份認同感會更強,自然也更愛護街區。

“路齡”僅十歲的大學路在上海眾多街道里是一個特別的存在。不同于上海其他歷史悠久的百年街道,大學路是當代城市商業規劃的作品,它是新的、年輕的,也是經過商業規劃推敲的。

同時,十年又讓它積累了不少東西,例如獨特的氣質,和一群氣味相投的人。

大學路

又得益于地理優勢與城市規劃,大學生與創新創業者一同成了大學路的兩大群體,也為街區的氣質定了性:小資范兒,創意與休閑并存。

不論街區運用哪種運用方式,其背后聚集到的人群會更為精準,“社區感”也由此體現。而當有了“社區感”一說后,人會共同參與社區建設,即出現了“街區營造”,上文說的居民身份認同感,也就逐漸出現。

02

有趣的人+街區組合,

引來氣質匹配的商戶品牌

與盒子式的shopping mall相比,街區還有一個特點:店鋪都是沿街店。每家店都能被看見,不會因為空間缺口而被忽略。一路到底不足800米的垂直開放街區,左右兩邊可以開出近百種不同種類的商店。

仍以大學路為例,由于知識密集型社區的獨特屬性,加之居民畫像的統一。大學路的商戶都仿佛自成一派,卻又有著高度的統一性。

一路走到底,你會發現入駐在這里的品牌都別具一格,他們擁有個性化的店招和室內裝潢,但又不是單純的“網紅”或“小資”品牌,也很少有大型的連鎖品牌。

Rosa & Más

葫蘆市集

有意思的是,很多掌柜,是在周邊的大學畢業后,直接留在了這里,創業開店,他們既是居民,也是租戶,掌柜之間也彼此熟識,使大學路的商業氣氛更具有凝聚力和認同感。這樣的良性循環,就像是滾雪球,讓更多人加入其中。

「人情味商業」與「掌柜式經營」讓大學路形成了獨特的商業魅力,在上海恐怕再難找到另一條街。

茶是一枝花

企業租戶扮演著多重角色,除了在這里消費,還有可能是街區商戶。

B站總部在三年前從陸家嘴搬到五角場,還為這塊片區帶來了二次元內容。不少品牌層面的線下活動,自然也落到了聚集大學生的大學路上。

去年暑假,B站推出的原創紀錄片《人生一串》的首家IP授權店,選址就落在大學路中段,疫情后恢復復工,這家店晚上的生意依然不錯。在它的斜對面,還有另一家是B站落地的首個綜合性空間——Animate。

人生一串線下店

animate

互聯網企業與商業地產跨界合作成功的案例并不多,大學路與B站是較為成功的案例。背后依然離不開社區里年輕化、敢于創新的土壤。

在社區不斷進化、積累的過程中,如果基調打得足夠好,人才、企業、優勢群體都會慢慢聚集起來,加入社區,人與人直接相互協作,創造更多能量,“街區即社區”,由此而來。

03

街區+人+商戶 = 獨特味道商業生態

一個良性循環的社區型商業街,它并不需要龐大的體量,但卻需要擁有精細化的運營功底,更要懂得如何與居民“共處”,隨之而來的是與街區氣質相符的業態品牌。

由此,我們便得出了“街區、居民、商戶=獨特味道的商業生態” 這一條有趣的公式。當城市里涌現出更多不同氣質的社區商業街,那城市空間也就越發具有多樣性。

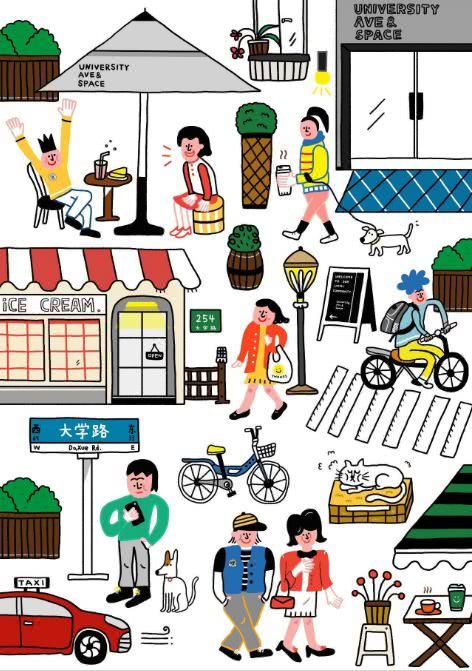

插畫師孫佳藝創作的大學路漫畫,將“街區、人、商戶”三者表現得淋漓盡致

最近半年,我有都聽到一些朋友這么評價街區商業:“像是一個被攤開來的shopping mall”。其實,這句話不對,應該倒過來,shoping mall是蓋上盒子的商業街。后者存在的歷史更持久,可能也會更能經受考驗。

大學路這樣的街區,之所以可以在十年的積累下形成一個自成一派的社區商業生態,當然還要靠周邊其他商業項目的互補——1公里之外完整的五角場商圈。反之,大學路這條“有味的街區”出現,也剛好給了這個區域的居民差異化的商業需求。

夜晚的大學路

再回到文中一開始的問題,疫情之后,社區的商業形態,街區型是否會好于盒子型?

在未來,我相信在城市里能涌現更多自生長的街區商業,回歸人們需求本質,讓年輕人有“街”可逛。這就是我對這個問題的答案。