轉眼之間,又與小鎮一起走過了一年,回想起來有不少欣慰之處:小鎮在成長,小鎮人也在成長。

隨著國家各項特色小鎮政策逐步落地,特色小鎮項目在全國范圍內遍地結果。從政策要求來看,特色小鎮的建設與運營是一個“系列工程”,具有跨行業、長時期、多要素、廣角度的特點,非一朝一夕能夠完成,特色小鎮階段性的發展與逐步完善將成為一種必然。

每一個正在創建特色小鎮的行政區域,都可以發掘整理出具有“地域特色”的文旅主題。所以,特色小鎮的文旅屬性,是最容易被首先發揮出來一面,也更容易落地與實施。筆者認為,目前特色小鎮的文旅化傾向或許是中國特色小鎮發展的第一個階段。特色小鎮的文旅屬性在得到市場認可和強化后,再逐步“生長”出特色產業和新的特色文化,真正實現特色小鎮的創建目標。這是特色小鎮成長與發展需要經歷的一個過程。

因此,釋放發揮特色小鎮的文旅屬性,是小鎮運營管理環節中的一道門檻,也是小鎮運營管理的“基礎要件”。本文將結合筆者在特色小鎮文旅屬性運營管理中的實踐經歷,與大家共同探討一些普遍存在的誤區。

以下為行文之便,暫且把特色小鎮文旅屬性的運營管理叫做“文旅小鎮運營管理”。

文旅小鎮建筑形態的認識誤區

“街”是鎮的基本機理單位,就像骨骼之于人一樣,沒有街的建筑群就不能稱為鎮。以商業和服務為功能的店鋪是街的基礎支撐,就像肌肉之于人一樣,沒有店鋪的道路最多只能稱其為胡同。商業街是文旅小鎮最重要的構成之一。關于小鎮商業街的價值評價,向來是評判小鎮項目的一個重要關注點。

1、小鎮的街區形態與街區的品質。

小鎮商業街寬度的問題。中國有句行話:“能窄不寬”,商業街寬度的DH比(街寬/檐高)理論在業界影響廣泛,一般認為亞洲人的審美習慣和文化傳統,更偏好DH比大約為1的街區,視覺感受和人文感知度都比較合適。

前者更多的是從聚商氣,聚人氣的運營角度來思考的;后者更多的是從街區美觀的設計審美角度思考的。

以上兩個理論,基本上較少支持相對比較寬的街道,但是在實踐中,新建建筑在消防規范上通常有比較明確的規定,窄于4米的街道達不到消防要求。加之政府出于項目形象考慮,一般都不支持比較窄的街道,認為窄的街道品質感比較差。這就在法律和政治上與商業運用形成了矛盾。因此,政府參與度較深的項目,商業街普遍寬敞,有些運營團隊為此叫苦連天。

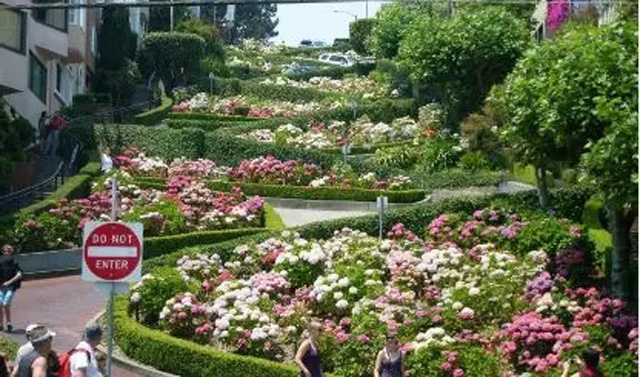

實際上,街區的寬度與品質沒有絕對的因果關系;同樣,街區的寬度與聚人氣、聚商氣也沒有絕對必然的邏輯關聯。運營本身就是一個解決問題的過程,街區的優劣取決于運營團隊的智慧。對于寬的街區,可以通過業態與旅游元素進行轉化,甚至有時候理論上的缺點會轉化成為優勢。例如:在美國舊金山的倫巴底街,長4度400米,坡度40度,有8個急轉彎。因為街道行車不便且危險,便在1923年將直行道路改建成8個相連轉彎,只限車輛下行。在道路兩旁遍植各色花卉,使得一年四季花團錦簇,號稱“世界上最彎曲的街道”,因此成為著名景點,游客絡繹不絕。

美國舊金山的倫巴底街

關于步行商業街的分布形態問題,也有一句流行語:“能彎不直”——彎曲的步行街比筆直的好。但是,街區分布形態是相對的,比較理想的形態是宏觀上彎曲,微觀上直順,在兼顧街區變化的同時避免游覽動線雜亂。

下圖1是某個景區的商業街,街道的鳥瞰視角是隨著河流和地形自然彎曲,但是游客視角感受到的街道彎曲弧度非常順暢,店鋪的展示性、連續性和通達性都比較好,彎曲度既符合游玩和商業的基本規律,又結合了自然環境,兼顧了建筑形態的錯落變化。

圖1 某景區商業街

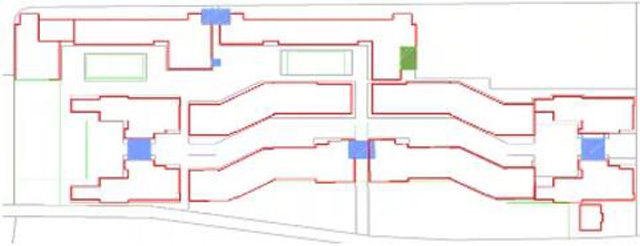

下圖2是筆者選取的一個設計方案的局部,地塊的東西長度約500米。對于商業街來說,宏觀視角的建筑落位錯落有致,形態變化豐富;但是從游客視角來看,游覽動線直角多,店鋪可見性差,容易導致游客路線選擇疲勞。街區的通達性差,商業的連續性不夠,很難形成商業的集聚效應和商業消費的聯單效果,進而導致業態落位的難度增大。

圖2 設計方案局部圖

因此,文旅小鎮商業街的街區形態,要根據項目的實際情況和實用功能需求,結合多方面因素來思考,任何理論都有條件范圍的局限性,不能生搬硬套,切忌結論化和理想化。

2、庭院、鋪面與街區品質。

小鎮的商業街區從建筑表現方式和物業使用的角度,可以劃分為商鋪型街區(類似于我們一般意義上的街道)和庭院型街區(類似于我們常說的胡同)。商鋪型街區的代表如麗江大研古城的七一街、江西龍虎山古越水街的餐飲街、黃山屯溪老街、曹魏古城南大街、管仲老街等,庭院型街區的代表如成都的寬窄巷子、黃山的西遞宏村等。

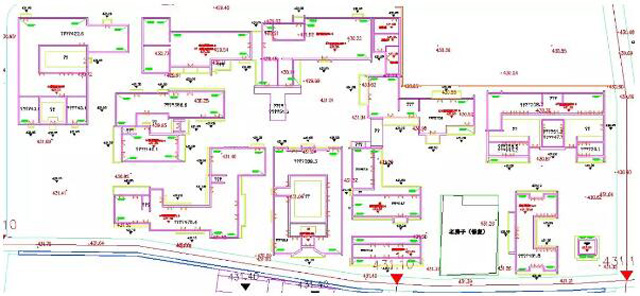

以下圖3、圖4是同一地塊兩個方案的對比,地塊東西長約500米,南北寬約70米。圖3的街區內側形態為沿街鋪面,圖4則由由傳統院落組成;圖3的出入口少,圖4較多;圖3的沿街店鋪多,且展示面較大,圖4沿街鋪面很少,主要為庭院商業。從商業使用的角度來說,兩個方案物業的可進入性、親近性、商業封閉性、商鋪坪效、街區的成鋪率等,都有明顯差別。

圖3

圖4

實踐中,新建小鎮和舊城改造項目的開發者,在項目修建性詳細規劃階段會糾結商鋪型街區和庭院型街區的選擇,反復論證,耽誤時間。事實上,只要從整個項目的角度來思考,問題就會迎刃而解。

對于整個項目來說,一般都會有功能分區:特色餐飲、商業步行街等板塊的功能區,商鋪型的街區當然是首選;民宿、康養、博物館等板塊的功能區,首選是庭院型的物業形態。只要對街區的使用功能與結構形態的定位沒有錯配,商鋪型街區和庭院型街區在物業類型上,沒有品質優劣的差別。

3、建筑風貌的原始忠實性與文化感知性。

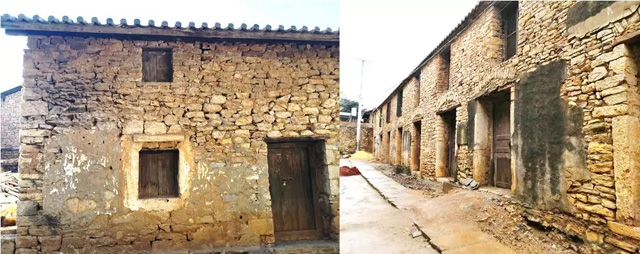

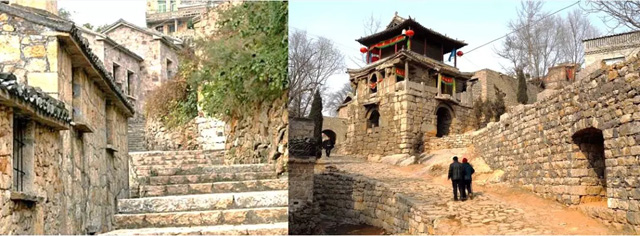

文旅小鎮的建筑要有特色,這無可厚非。但是,什么樣的“特色”才具有比較理想的旅游價值?請看圖5、圖6兩個例子的比較:

圖5

圖6

一般來說,文旅小鎮的建筑大多會以在地歷史傳承和民俗傳統為文化基因,以建筑語言為文化符碼,表達項目的文化氣質和特色,從而在建筑上形成旅游標志物和吸引物。旅游建筑的真實性是一種構建性的真實,而非原生性的真實,它需要在在地文化傳統的基礎上,拿捏好返回真實的邊界,既兼顧傳統又有對傳統的解構性敘事。

但是如果過于忠實在地建筑傳統的真實性和原生性,就會失去旅游價值。對比圖5和圖6兩組傳統的石頭建筑:圖5過于強調返回原生性真實,建筑的文化感知性很弱,給人臟亂差的感受,很難引起游客的時空聯想和期待性幻想;而圖6的兩張圖片可以使人感知到生活氣息和久遠歷史的敘事性。

旅游是對他者生活的人文感知過程,建筑表現往往是舊而不臟,老而不亂,新而不躁,從靜態的建筑中能看到動態的人文因素。

文旅小鎮日常活動的認知誤區

文旅小鎮的活動,既是引流行為,也是游客體驗產品,還是小鎮文化構建手段。因此不能為了活動而做活動,要為了達成目標而做活動。

1、互動的實質是參與。

景區活動的互動性是大趨勢,也是活動組織者關注的要點之一,需要明確的是,要想讓游客互動起來的關鍵點是參與性,也就是說互動的原點是參與。

一般來說,游客參與面越廣,活動效果就越理想。這就要求活動設計者和策劃者想清楚參與活動的條件。如果參與條件很高,就很難達到較好的效果。比如,一些景區在門口迎賓的時候喜歡用竹竿舞,而竹竿舞要求一定的協作性——參與者要有節奏感,穿著合適的鞋子,行動方便等。這就導致穿著高跟鞋的女性、老年游客等人群都被排除在活動之外。這也是篝火晚會受歡迎的原因,雖然也需要跟著節奏,但是不強迫,跟不上也可以自得其樂,可參與性非常高。

2、活動的固定性與時間安排。

景區活動很重要,但是由于舉辦時間有限,同一個活動幾乎不可能持續全天游覽時間,所以,對于同一個活動來說,游客的參與率不可能是100%,那么,如何提高游客的參與率就顯得尤為關鍵。

一般來說,景區運營可以采取兩個措施來應對這個問題:一是日常活動的時間和場次要固定,不可隨意變動;二是根據活動地點和游覽動線,把活動時間安排在游客最多的時間檔期。固定的活動時間和場次不但有利于提高游客參與率,還有利于降低傳播成本和形成旅游吸引。

文旅小鎮運營管理的認知誤區

文旅小鎮的運營管理是一個新名詞,這個概念的外延還沒有統一的認識,但比較主流的觀點認為,運營管理就是對項目進行計劃、組織、實施和控制,涉及到項目進展的整個環節,從項目的立項開始一直到建成后的持續管理階段。

1、小鎮商業運營管理的重點是為商戶提供服務。

一般來說,小鎮的運營方就是小鎮項目的平臺管理服務方,為小鎮的商戶、居民、企業等提供運營管理服務。因此,運營方與商戶之間,表面上是甲乙方,實際上是利益攸關的合作方。商業運營管理是招商工作的延續,理想的狀態是,商業管理團隊就是招商團隊,有利于雙方溝通與運營協調。

2、旅游消費的高品質與富貴化。

隨著社會經濟發展和生活理念變遷,人們的消費追求也在逐步改變,比如城市人群越來越關注自我感受和個性化需求,看重的是有品質的簡樸和有節制的豐盛,這一點在休閑旅游消費方面的表現尤為明顯。文旅小鎮是休閑旅游消費的最重要載體,這就要求文旅小鎮的運營方要轉變以往富貴大氣上檔次的產品思維和服務思維,發揮旅游產品和服務的文化涵養和人文氣質,通過品質服務和人文關懷,持續的賺錢,而不是賺富人顯富、賣闊氣的錢。

文章來源:新旅界