萬人停車場,水泄不通的小吃街,一天18萬游客接待量,一個酸奶場一年利潤1000萬,已經連續3年每年吸引游客超過300萬人次,年營業額超過10億元。袁家村只用了短短10年就使本村脫貧致富,解決了3000多個農民的就業問題,間接帶動周邊10個村子近萬人就業致富……

近年來,坐落在陜西省咸陽市禮泉縣煙霞鎮的袁家村成為全國鄉村旅游的第一“網紅”,憑借關中獨特的民俗文化資源、地道的農村生活和獨具特色的旅游風情,走出發展鄉村度假旅游和壯大農副產品產業化的道路,已成為現在諸多小鎮的借鑒范本,袁家村也被譽為“關中民俗第一村”。

以前,袁家村是出了名的“爛桿村”。全村400畝耕地大都分布在崎嶇不平的古河道上,“地無三尺平,沙石到處見”。這里缺山少水,自然和人文條件均不突出,也不是政府重點扶持的“典型村”。

1970年冬,當24歲的郭裕祿出任第36任隊長時,此時的袁家村全部集體財產折合價值只有5000元。窮則思變。郭裕祿出任隊長以后,先后帶領村民提高糧食產量、發展村辦企業,到上世紀90年代,村農工商總公司發展成為集建材、餐飲、旅游、運輸、服務、房地產、影視為一體的大型集團公司,總資產達到10億元。

2006年以后,隨著國家出臺相關政策對高耗能、高污染民營企業的關閉,袁家村積極響應政府號召,在先后赴寶雞、成都和麗江等地學習后,決定以關中民俗為突破,發展鄉村旅游。

在村干部的帶動下,袁家村先是建起農民個體經營的“農家樂”,后來又建了特色小吃街,引入特色餐飲、旅游商品等資源,提升了鄉村旅游層次。

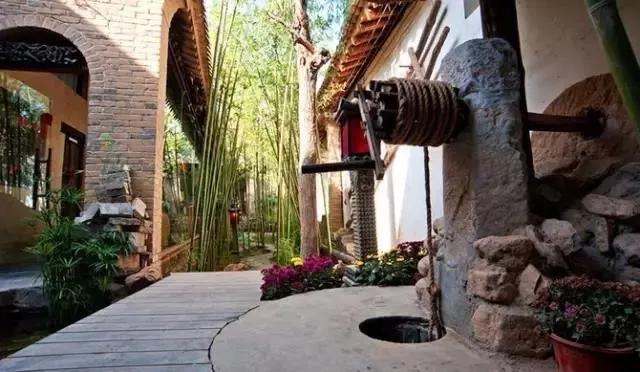

隨后,又打造“月光下的袁家村”,發展酒店住宿、酒吧等夜間經濟,逐步形成了康莊老街、小吃一條街、回民街、祠堂街、書院街等民俗文化街區,成為關中印象體驗基地,還通過成立股份公司、群眾入股的方式,實現“全民參與、共同富裕”。

良好的發展前景讓外出打工的袁家村人紛紛回村。現在,每戶村民能保證年入20萬元,在外打工的年輕人也幾乎全部回村發展。

關于袁家村成功的秘訣,袁家村郭書記總結了四大因素:

1、因地制宜,專注于我們能做的。

一切都是以“來不來人、游客會不會為袁家村買單”為核心,這是全村人竭盡全力做的事情。

袁家村的主題是關中民俗,為什么不做紅色延安?為什么不做唐昭陵?不做的原因是那些跟我們的生活都沒什么關系,我們就要做關中地地道道的農村生活。我們說的話,我們的衣著,我們的很多東西都是關中民俗的一部分。

2、用產業來調整農民,共同富裕。

最開始搞旅游,就是要解決農民的問題,讓農民致富。這里面的參與者都是農民,有本村的,也有周邊村的,我們要把我們的生活做成旅游,所以,我們的旅游特別接地氣。

3、專注于餐飲,做到最多樣、最好吃。

就拿小吃街打個比方吧,這條街里面如果有100個商戶,我們就需要100種小吃。比如說有鍋盔,有豆腐腦,有炸麻花的……大家就來認領,一家門店有幾家來報名的,遇到這種情況我們就PK。咋PK呢?比如說,你報名做鍋盔,同時在這兒做,從和面開始,整個工藝做下來,最后做好了我們品嘗,留味道做的最好的一家。

4、村干部的不可復制性。

袁家村在兩任村支書的正確領導下,村民實現了共同致富的目標。

上世紀80年代,村委會帶領大家創辦了鄉鎮企業,到上世紀90年代,村農工商總公司發展成為集建材、餐飲、旅游、運輸、服務、房地產、影視為一體的大型集團公司,總資產達到10億元;

10年前,在關中地區,村干部敢想敢干,下定決心做鄉村旅游,具備了卓越的眼光和勇氣。

文章來源:墨泉投資