近年來,特色小鎮發展如火如荼,每年上馬的項目也不計其數。然而,在規劃與建設上,各地的理念與實踐千差萬別,實際效果相去甚遠。

9月25日,國家發展改革委發布《關于促進特色小鎮規范健康發展的意見》,旨在對國內特色小鎮發展予以規范和指導。長三角作為全國特色小鎮最為集中的區域之一,各種小鎮橫跨服務、制造等多個產業領域。那么,在經濟轉型提速和長三角一體化的不斷深化過程中,特色小鎮們該何去何從?

小城鎮與小鎮

小鎮建設,早在改革開放之初就被國家和有關專家所重視。在1983年召開的江蘇省小城鎮研究研討會上,費孝通發表了題為《小城鎮、大問題》的講話。其中按照各自特點,他將江蘇的小城鎮劃分為政治、工業、商貿、消費、交通這五大類型。并且以此探討小城鎮的建設問題。

此后,以集體經濟和鄉鎮企業為工業發展核心的“蘇南模式”迅速崛起,成為了我國早期小城鎮建設的成功實踐。

吳江震澤古鎮

然而,這里所提到的小城鎮建設,更多的是圍繞鄉村間既有的中心,以工商業振興提升其經濟與城市化水平。而之所以能夠在蘇南得以實現,背后依托的還是傳統農業社會中,這一地區在商業和手工業發展上的既有基礎與區位優勢。

在改革開放之初,國內工業發展較差、城市化水平不高的情況下,這樣的路徑有其特定的時代背景和歷史貢獻。

而與傳統小城鎮發展不同,此次《意見》中所提及的特色小鎮,指的是“規劃面積一般為幾平方公里的微型產業集聚區”,并且特別提明,“不得將行政建制鎮與傳統產業園區命名為特色小鎮”。小鎮與小城鎮,一字之差,反映的是不同的時代背景與建設思路。

一方面,隨著我國工業化水平的不斷提升,特色小鎮建設的主要方向已不再是第一產業向第二產業轉型,而是某一特定產業的集聚發展。另一方面,隨著城鎮化率的不斷提高,特色小鎮的建設已經不必再承擔提升城市化水平的功能,而是旨在接受周邊城市輻射,促進形成更加完善合理的城市分區與產業布局。

既然涉及到產業集聚發展,一個隨之而來的問題就是,特色小鎮與產業園區又有何不同?《意見》中同樣明確禁止將傳統產業園區以特色小鎮命名,二者又有著怎樣的區別和聯系?

云棲小鎮

近年來,在發展特色小鎮的同時,各地也同時在加快特色產業園區的建設。5月15日,上海市剛剛發布的《關于加快特色產業園區建設 促進產業投資的若干政策措施》中也強調特色產業園區圍繞產業鏈、創新鏈進行集聚式發展。如此看來,二者之間的差異似乎并不明顯,甚至有相近之處。

但是仔細分析又可以發現,二者的主要區別在于產業領域的限制與開放。一方面,特色小鎮“嚴格控制高耗能、高污染、高排放企業入駐”,在產業類型與生態環保方面有著更細致的要求。同時,相比于強調制造業的產業園區規劃,在旅游、金融、時尚等第三產業上,特色小鎮的規劃與開發有著更多的開放性和可能性。

此外,特色小鎮更加明確提出要促進產城結合,讓小鎮具有現代社區功能。盡管為防止特色小鎮房地產化,規定中對住宅用地比例進行了控制,但這并不影響對特色小鎮生產、生活兩方面協同發展的定位與構想。

產業發展是關鍵

就目前多地正在進行的建設項目來看,很多特色小鎮依舊沿用產業園區的建設思路。在主要衡量指標上,片面強調占地面積、投資規模、區位布局、入駐企業數量與規劃構想。

正是在這種思路之下,最應強調的產業屬性在一批特色小鎮的建設中被忽視了。在2018年浙江省警告、降級的21個省級特色小鎮中,存在的問題基本都集中在產業方面。有的是對特色產業投入不足,有的是產業聚集度低,有的是產業發展狀況滯后。

可以說,產業屬性也直接決定了這一輪特色小鎮建設,不同于此前曾一度興起的消費小鎮之間。只有建立起足夠強大的產業集群,形成相對完善的產業鏈,特色小鎮才能夠真正具有造血能力和自我生存能力,其生命周期也才可以更加長久。哪怕是以旅游等服務業為主導的特色小鎮,如果能夠構筑起具有特色的產業生態,也不會因為周邊城市在客流引導、支持力度等方面的波動而驟然夭折。

而特色產業的選擇也應遵循市場規律,有幾個問題不容忽視。

首先就是當地在整個市場環境中,發展某一產業是否具有比較優勢。這種優勢包括區位條件、資源稟賦、產業基礎和周邊城市的輻射作用。只有比較優勢足夠強大,才能充分發揮市場在資源配置中的作用。事實上,也確實存在著一些特色小鎮,過度依賴地方政府規劃和投資支持,市場活力不足,以致于長期達不到預期效果。

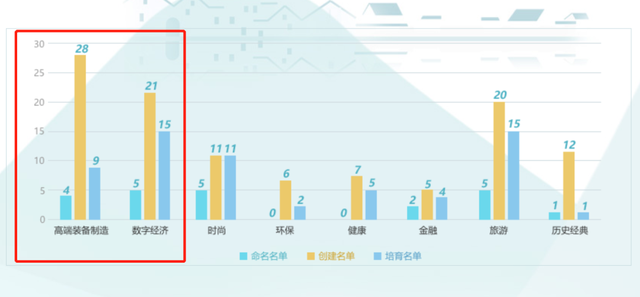

其次是產業類型是否具有獨特性。僅以特色小鎮最為集中、發展相對較快的浙江省為例,截止2019年,其194個省級特色小鎮中,有41個專注于高端裝備制造,同樣有41個規劃發展數字經濟產業。在產業的細分領域選擇上,小鎮如果不能夠彰顯出足夠的專注度與獨特性,那么很容易與其他項目陷入同質化競爭,甚至會導致對相關企業的爭奪。如此一來,產業集聚更加艱難,極容易成為一句空話。

浙江省省級特色小鎮產業分布

最后需要關注的該產業是否需要集聚,以及相關產業鏈的長度。以聞名世界的格林威治小鎮而言,對沖基金行業需要集聚所帶來的信息流動和同業競爭,配合上區位、時機等因素,共同成就了其世界第一的資本密度。

然而,在特色產業的選擇上,很多城市容易陷入“我有什么,便發展什么”的錯誤。例如一些地方以當地的某種特產,像白酒、寶劍等等,為主導產業發展小鎮。產業鏈要么過短,要么并不依賴集聚發展。為了發展特色小鎮,而將相關企業集中到一起很難產生規模效應,甚至會產生不必要的浪費。

跨鎮跨區融合

那么,在國內經濟大循環的背景之下,區域一體化進程不斷加快,特色小鎮的產業集聚是否與區域融合這一大趨勢相悖?

答案當然是否定的。至少就現有情況來看,長三角一體化中的特色小鎮發展已經在這方面有了相應的探索。余杭夢想小鎮,作為浙江省首批命名的特色小鎮,已與上海、合肥達成合作,共同促進項目企業在地區間的流動、落戶、轉化。這種小鎮發展模式的不斷擴散,不僅可以帶動發揮地區各自優勢,也可以推動區域城市間的交流合作。

余杭夢想小鎮

甚至可以說,當產業集聚達到一定程度之后,以區域融合為背景的產業鏈相互配合,是未來各類特色小鎮的發展空間所在。一則因為國內市場龐大,為滿足其需求而形成的產業體量遠非某個單一小鎮所能承載。再則,隨著產業轉型升級,產品的集成化程度越來越高,這也就需要各細分產業鏈重新被整合到更大的生產、消費秩序之中。而將特色小鎮的產業發展放置于區域一體化的進程之中,則恰好能夠應對這兩方面的問題。

目前,無論特色小鎮的產業發展之路,還是區域一體化的宏大進程,都尚在行進之中。未來,特色小鎮們既要發揮自己特色,做好一個“點”,也要發揮產業高地的輻射帶動作用,帶動一個產業集群或者一個產業地理走廊的發展,從“小”到“大”,形成長久的產業競爭力和區域輻射力。

文章來源:江南智造總局