中國產業園區快速成長發展的內在驅動邏輯,一直在迭代升級,無論是政策驅動、產業變革、還是市場需求升級,產業園區也在不斷從1.0聚點、2.0聚鏈、3.0聚網絡向4.0聚生態演進。在顛覆性創新時代背景下,新技術、新產品、新業態、新模式層出不窮,未來可能還會有5.0、6.0……

唯有透過現象,看清本質,把握產業園區的發展規律,更好洞察趨勢和預見未來。真正為產業創造價值、為區域和城市創造價值、為企業經營創造價值的生態服務商才是面向未來的發展方向。

產業園區是圍繞產業發展和企業服務的核心載體,對于政府來說,是推動地方產業轉型升級和區域經濟發展的重要抓手;對于企業來說,是創造優越的營商環境、降低企業運營成本、提高經營效率和效益的重要平臺。

廣義的產業園區包括自貿區、高新區、出口加工區、工業區、產業基地、科創中心、產業新城、特色小鎮等多種形式,本文更傾向于市場化的產業園區,開發區、高新區、自貿區等政府意志為主的園區不作為本文研究重點。

一部園區發展史,就是一部改革開放史

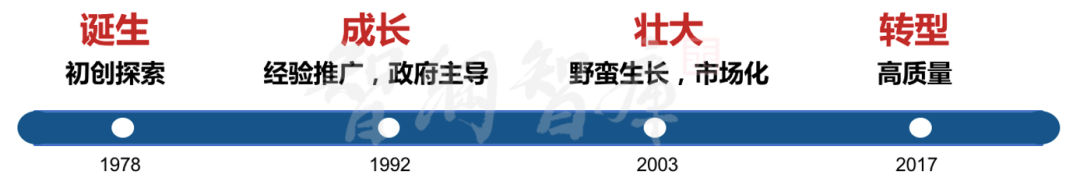

產業園區是中國改革開放的產物,與我國經濟發展休戚相關,從整個園區發展歷程來看,其中有四個重要的時間節點:

1、誕生:1978年-1992年

從改革開放到20世紀80年代末,可謂中國產業園的誕生期。1979年深圳蛇口工業區建立,在這里打響了改革開放的第一炮,也實現了產業園區從“0”到“1”,標志著新中國第一個產業園區雛形的誕生。

此后,四大沿海經濟特區相繼成立;1984年國務院批準設立14個沿海經濟技術開發區;1988年發布了科技部火炬計劃,成立東湖高新區……這十幾年間,正處于產業園區發展的初創探索階段。

2、成長:1992年-2003年

由蛇口、浦東經驗開始推廣,政府主導為主的開發區和高新區紛紛出現,如1992年張江高科的建立、1994年蘇州工業園區的建立、2003年上海臨港建立等,標志著產業園區進入蓬勃發展階段。

3、壯大:2003年-2017年

伴隨國家一系列土地及產業扶持政策的出臺,逐步帶動市場化力量的出現,越開越多的市場主體介入產業園區開發,涌現出了諸如華夏幸福、聯東、天安數碼城、億達等市場化主體,主要通過工業地產模式,進行土地一級整理,園區進入快速發展的野蠻生長時期。

4、轉型:2017年至今

從“野蠻生長”到“高質量發展”,產業園的發展也呈現出市場主體越來越多元化、產業服務越來越全面化、服務商越來越平臺化等滿足時代和市場發展需求的特征,諸如天安云谷、恒生科技園等具有代表性的產業運營模式園區出現。

三大決定性因素深刻影響我國產業園區發展

縱觀中國產業園區40年發展的歷史變遷,影響園區變遷的決定性因素主要是三個方面:

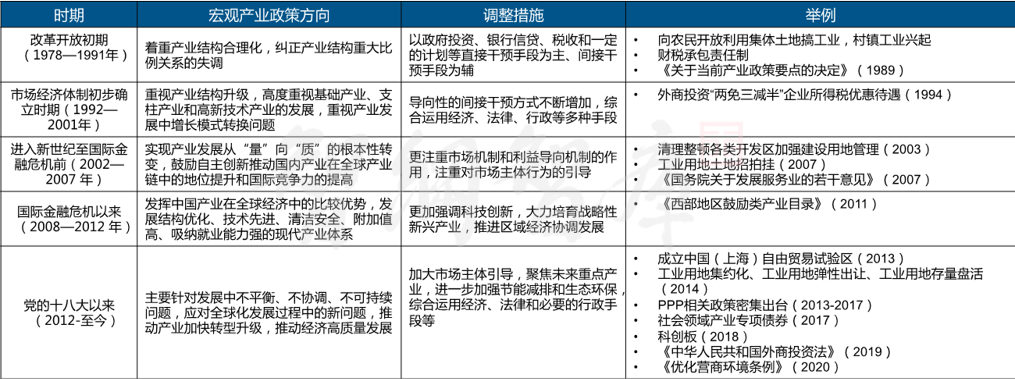

1、政策拉動。

伴隨市場經濟體制建立,中國產業政策歷經了以“結構調整”導向到以“質量調整”導向的變遷過程。

從相關政策梳理過程中,我們發現,主要是土地政策、專項產業扶持政策、稅收減免政策、特色功能區(如自貿區、保稅區、港務區等)政策等相關政策,驅動產業市場主體、園區產業內容及商業模式等方面的變化。

比如在改革開放初期,為了快速建立起現代化的工業體系,國家加大產業用地的供應量,降低土地價格和土地稅收,以鼓勵相關產業的發展;后期為了扶持新產業、新業態,優先安排發展新興產業用地,對重點項目實行點狀供地;同時通過城市更新、舊村舊廠改造等方式,向產業用地的二次利用要空間,并與時俱進新增產業用地性質和類型,如研發總部類產業用地(M4)和新型產業用地(M0),對不同的產業用地實行差別化地價管理。

正是通過一系列的土地政策不斷淘汰單位土地上效益低的落后產業,實現園區產業內容上的升級。

配合土地政策的基礎引領,專項產業扶持政策、稅收減免政策等政策制度對產業園區的發展也起到了強大的推動作用。

比如對先進制造業、互聯網產業、生物醫藥健康產業等實行豐厚的獎補,設立專項產業發展基金如新舊動能轉換基金支持相關行業的發展,進一步加速推動產業園區的轉型升級。

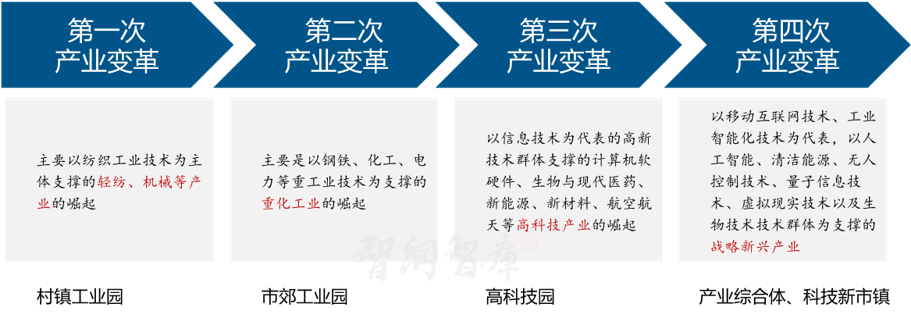

2、產業變革。

伴隨著產業發展四次變革浪潮,產業園發展也經歷了從“快步跟跑”到“大步并跑”再到“自信領跑”的階段,園區產業類型和形態的不斷演進也印證著我國擁抱產業變革的步伐。

第一次產業變革主要以紡織工業技術為主體,支撐輕紡、機械等產業的迅速發展,大量鄉鎮企業崛起,主要以村鎮工業園為代表,“村村點火、戶戶冒煙”;

第二次產業變革主要是以鋼鐵、化工、電力等重工業技術為支撐的重化工業崛起,典型表現就是一批批的市郊工業園環繞在城市周邊大量鋪開;

第三次產業變革是以信息技術為代表的高新技術的廣泛應用,支撐計算機軟硬件、生物與現代醫藥、新能源、新材料、航空航天等高科技產業的發展,科技型的高新科技園成為園區主要形態;

第四次產業變革浪潮到來,以移動互聯網技術、工業智能化技術為代表,人工智能、清潔能源、無人控制技術、量子信息技術、虛擬現實技術以及生物技術技術群體為支撐的戰略新興產業成為產業鏈和價值鏈的高端引領,一系列產業綜合體、科技新市鎮得以大量興起。

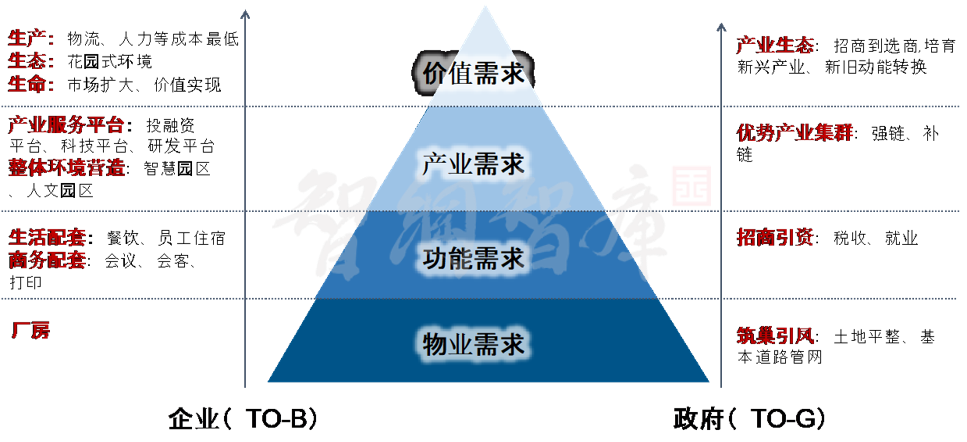

3、市場需求。

產業園區市場需求也在不斷進階,從“物業需求”到“價值需求”,推動著產業園區的不斷升級。從一開始最基礎的土地平整、廠房、基本道路管網的物業需求;到追求產業鏈上下游配套的功能性需求;再到投融資、科技創新、研發設計的產業集群化發展需求。

發展到今天,園區經濟與城市經濟的融合,產城人融合,城市功能的完善及智慧園區、人文園區的整體環境營造,逐步實現從招商到選商、培育新興產業、新舊動能轉換,最終實現企業自我成長和區域經濟產業生態發展的價值追求。

從“搭框架”到“精裝修”,中國產業園區發展邁向“4.0時代”

回望40余年園區發展史,我們從中可以看出產業園區歷經從“點狀突破”到“鏈式聚合”再到“網絡協同”,正在向“生態賦能”的方向迭代升級。

中國產業發展從“世界制造工廠”到下一步“生態制造網絡”,產業園區核心驅動因素也將從一般性的成本競爭逐漸轉向效率、技術、創新等多維度的競爭,從規模化逐漸走向特色化、功能化、集群化、網絡化、生態化。

1、產業園區1.0:聚點

1.0時代的產業園區主要是點式滿足企業對土地和廠房空間載體的需求。

園區的主要形態上、更多的是純產業園、單體企業或同類企業集聚,滿足企業基本生產要求的物理空間,如村鎮工業園、市郊工業園。

這個階段的產業園區依賴廉價的土地、勞動力、物流等生產要素和優惠政策的吸引,散發式、自由式地聚集成“工廠集中地”。

從園區功能上來說,以單一產品制造加工為主,以“三來一補”(來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易)作為主要產業內容,比較有代表性的案例包括招商蛇口工業區、聯東U谷等。

2、產業園區2.0:聚鏈

2.0時代的產業園區主要是鏈式滿足企業對產業鏈上下游配套協同發展的需求。

園區形態除標準廠房的園區形態外,還包括中試辦公樓、孵化辦公樓、物流、倉儲、生活等相關配套。

該階段的產業園區以產業鏈為導向,主要是從產業鏈上下游配套需求出發進行產業的組織,將關聯度高的資源進行聚集,同時提供集中的服務配套、統一管控,園區的功能更多要還是以產品生產制造為主,比如華夏幸福大廠影視小鎮、億達大連軟件園等皆是如此。

3、產業園區3.0:聚網絡

3.0時代的產業園區主要是在產業鏈上下游配套發展基礎上,整合供應鏈、創新鏈、消費鏈、服務鏈等,實現產業鏈的橫縱聯合和網絡化發展。

園區主要以產業社區形態呈現,通過圍繞產業集群圈層式布局,構建起更加系統的產城人融合體系。

該階段的產業園區主要以科技創新型文化為主導,通過集聚高素質人才、前沿的科技研發、高端產業配套,構建研發型、科技型、創新型高端產業體系。

園區的功能也更加豐富化,研發、制造等復合功能,加速器、孵化器誕生,各類科技型產業社區及產城綜合體出現,天安云谷、深圳灣科技生態園等項目就是其中的典型。

4、產業園區4.0:聚生態

在“數智新基建”時代背景下,依托“平臺+生態”模式,以數字運營為核心進行生產關系的系統變革,打破傳統基建的思維、業務、數據、場景等壁壘,從根本上突破物理邊界,重構線上邊界,實現人、物、空間、內容、服務的全面聯動,內容、場景、營銷和產業的多維聚集,使產業園成為具備自我生長能力的有機經濟體。

其核心特征是以數字化為手段進行產業鏈、供應鏈、創新鏈、渠道鏈、消費鏈、服務鏈等資源的深度整合,以產業互聯網賦能平臺服務、運營管理、技術升級、資源整合,實現精準服務,為園區個體企業全面賦能。

園區形態上除物理實體空間外,依托產業互聯網和數字平臺、數字孿生形成新型產業經濟體成為最顯著的園區形態。該階段的產業園區通過新型基礎設施、人才、產業鏈條、資源配置、市場需求、環境氛圍等要素綜合形成生態系統。

園區的功能也將更加突出產業互聯網和數字化,全面鏈接和深度協同企業,實現在線、鏈接、協同和創新,成為復合型、立體化、生態化的新型有機園區。

通過研究整個中國產業園區發展歷史極其背后的變遷規律,我們可以從“萬變”之中發現“不變”,即產業園區的本質不是以土地為載體的產業地產的開發,而是搭建資源高效配置的平臺,賦能個體企業升級的服務平臺,是政企之間的變壓器、企業與企業之間的反應器、個體企業成長的加速器。

文章來源:智綱智庫