武漢,一個遍布工業建筑的城市。

漢口作為坐擁歷史文化建筑最多的區域,漢陽便常常被人們所遺忘,雖蒙塵已久,但內容物之厚重無人出其右。

漢陽鐵廠是漢陽的獨有標簽,是亞洲最早、規模最大的新式鋼鐵聯合企業,對其進行更新改造后成為一座以設計、藝術為核心的文化新地標。

可見,漢陽鐵廠的改造不僅振興了工業文化遺產,也使原本荒廢的空間重現生機與活力。

漢陽鐵廠遺址的再生,藏著大城更新的邏輯,不僅讓人們找到通往歷史的甬道,還能借由這處城市新地標,看到未來。

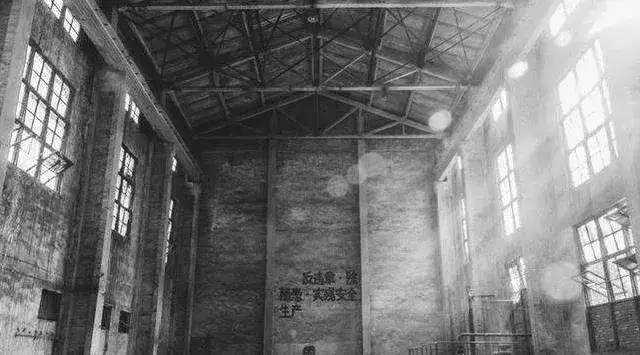

實景圖

溯源:武漢只有一個1890

漢陽鐵廠,作為著名的工業遺址之一,是武漢城市基因中重要的一個DNA,藏著這座城市的集體記憶。

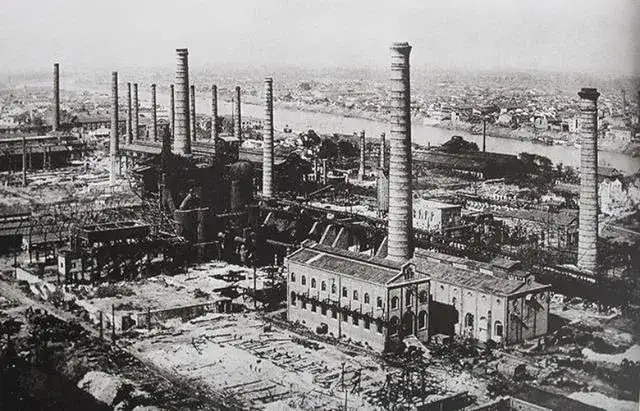

漢陽鐵廠

該廠于1890年由晚清重臣張之洞創辦,由此敲開了中國近代工業革命的大門,標志著中國鋼鐵工業的起步,被西方視為中國覺醒的標志。

1938年日軍入侵武漢,漢陽鐵廠搬至重慶大渡口,留下來的廠房全部被炸毀;1958年,轉型為漢陽鋼廠,支撐起新中國建設的脊梁。

2007年廠子搬遷,舊址停止生產;2017年,工業和信息化部門公布漢陽鐵廠為第一批國家工業遺產,這是到目前為止武漢唯一上榜遺址。

廠區舊照

漢陽鐵廠因時代而褪去功能,留下百年建筑孑然一身。每一個部件都有著回憶和故事,作為一個整體的鐵廠遺址,卻與城市現代化進程格格不入,所以建筑遺址急需修復。

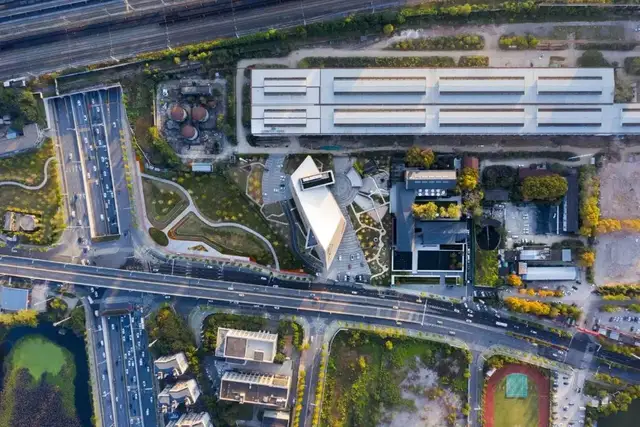

廠區總規劃圖

歷經130年歲月變遷、人事更迭,2019年4月,融創用約79.5億總價拿下該地塊,計劃打造一個總規劃體量約130萬方的項目,坐落于漢陽鐵廠工業遺址上之上,集居住、商業、商務、文化空間等多種業態為一體,也就是現正開發中的融創·武漢1890項目。

更新:原狀條件和設計策略

總規劃圖

從地塊上看整個項目跨度非常大,東西跨度達到約1.2公里,位于琴臺大道以南、漢丹鐵路以北、月湖西南部,面積40公頃,板塊形似軍艦。

實景圖

由世界著名設計師里伯斯金操刀設計的張之洞博物館位于地塊的艦尾,2018年已建成并對外開放。

鳥瞰圖

整個地塊的先導區,正是由張之洞博物館與相望的兩座廠房組成。目前,已作為融創·武漢1890項目的示范區建成開放。

實景圖

對于這兩座具有獨特體量與時代特色的廠房,要讓其成為連接新舊時代的紐帶,重塑周邊的場所精神,是開發商與建筑師需要擔負的這個時代對歷史與鄉土的責任。

與此同時,武漢市漢陽區規劃部門對該片區的工業遺址進行了錄入和歸類,對工業遺產建筑物改造提出了詳細的分級管控總則。

三級、二級工業遺產的保護利用原則稍有差異。在實地勘察后,對二級工業遺產重在保護,將風貌完好的外墻進行修繕,內部空間重新劃分利用;三級工業遺產廠房,則結構加固,外立面重新設計,增加幕墻和鋼結構具有工業風格的材質。

下面我們詳細來看看是怎么做的。

串聯場地:歷史與現代的對話

方案生成圖

首先,設計保留了原有的建筑結構和場地關系,尊重遺留廠房的體量,加入挑空的橫向體量鏈接兩棟廠房,形成全新的功能和流線。

實景圖

建筑圍合出尺度適宜的內向性廣場,與東側張之洞博物館完全開放的入口廣場相互獨立又彼此聯系。新的屋頂體系從原有廠房上生長而出,注入歷史廠房以新的時代活力。

實景圖

通過對不同級別的廠房采用不同層級的保留和更新,兩幢廠房形成一種新的建筑群落關系。全新而張揚的建筑形態矗立于琴臺大道一側,開闊的前場提供了良好的展示面。

從與原有建筑空間和結構的對話開始,挖掘置入的新功能空間的主題特征,在自身合理組織的同時也時刻跟原有結構體系產生碰撞與磨合。

兩座保留建筑之間增加的矩形結構,使它們在空中伸展直至交匯,最終形成一個公共庭院。這種介入方式不僅構建了一個新的樓層,還為建筑賦予了一個具有凝聚力的中央區域,人們可以在這里散步、停歇或舉辦集市和表演活動。

重塑與追溯:廠房的改造與創新

1、二級保護建筑

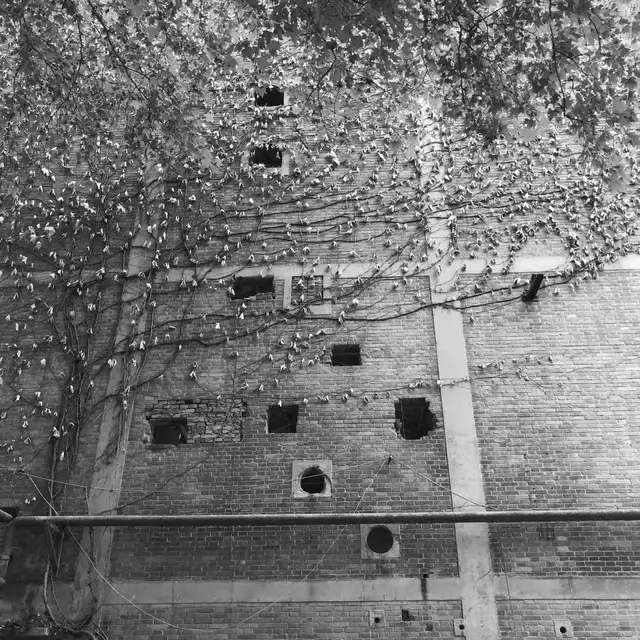

南側是一座2層磚混結構建筑的制氧車間,建于1968年,主要為轉爐煉鋼提供生產用氧和壓縮空氣,北面帶有局部兩層耳房,高低不一。

該建筑立面保存情況較為良好,生長了幾十年的爬山虎爬滿整個外墻,內部空間高大完整。

改造前

改造后

外立面以紅磚為主,開有方形窗,圈梁及柱子水泥砂漿抹平壓光,立面設計上采用整理保留的措施,對紅磚外墻破損部位進行修繕。

改造前

改造后

為修繕二級保護建筑的外立面,在施工過程中采用了6種立面修復策略:

1、現有墻面清洗勾縫,刷無色透明滲透性防水保護液;2、補洞墻體,外飾面顏色修復同周邊墻體;3、新砌墻體現場抹灰,預留10mm厚度,外涂藝術砂漿,顏色同周邊墻體;4、門窗洞口更新;5、室外架空的管道及外立面管道修復;管道外表除銹,外涂深灰色防銹涂料;6、線條基座修復重涂。

實景圖

進入內部庭院,就能感受到二級保護建筑的立面完整的被保留下來,原本高矮不一的耳房,通過技術修繕形成完整的屋頂,與空中連廊相連形成一處休憩的屋頂露臺。

實景圖

站在庭院中央,一側是反應新時代特征的建筑,一側是承載著情感與使命的“舊廠房”,生長了50年的樹木依然陪伴在側。

實景圖

當年漢陽鐵廠散落在地的98個生銹的零部件,被做成了“時光之門”雕塑。

室內舊照

“修繕一棟建筑比新建十棟建筑更難。”建筑內操作空間有限,一次只能進一臺車來清除陳年工業流水線設備基礎;通過一系列的基礎重建工程,完善建筑防水保溫性能;對老舊結構、墻體進行加固來承接新的功能;新建的結構與主體結構脫開,增加新的樓層,最后實現傳統廠房轉變成現代公建;為滿足與新的使用功能相符的消防、排煙、節能等要求,原屋頂被拆除,更換成全新的金屬屋面。

室內改造前

室內改造后

2、三級保護建筑

三級保護建筑氧氣裝站,靠近琴臺大道,但其外立面特征不明確,保護級別較低。

實景圖

所以外立面設計采用陶磚幕墻和玻璃幕墻重新塑造,異型的鈦鋅板金屬屋面,帶來了豐富的第五立面,與張之洞博物館張揚的體量相得益彰。

實景圖

項目創新設計了十字花紋的磚花圖案,為呼應東側張之洞博物館張揚的造型,磚墻也如帷幕一樣,輕掛懸起......

10萬塊鏤空陶磚只采用了4種基本模數,內部用鋼結構鉚掛,輔以大量異形LOW-E玻璃,隨著第五立面起伏,形成全新的建筑語匯,最終呈現出了驚艷的外立面。

三級保護建筑內部結構有選擇的保留下來,局部刪除和新增同樣結構模數框架,組織新的平面功能與空間。

實景圖

實景圖

設計置入一些庭院:完全內置型,改善內部環境的采光通風環境;靠外側半開敞型,則通過陶磚幕墻的圍擋形成較私密的共享空間。這些庭院的置入,不僅讓前期展覽功能的參觀流線帶來了空間豐富性,也會將來共享辦公的功能提供更好的空間特色。

融創·武漢1890:城市價值共同體

值得一提的是,示范區建面約4019平方米,只占整個項目(約130萬方)的千分之三。可以想象,整個項目建成后,這里將會發生什么樣的巨變。

所以遠遠不止于此,據了解,整個板塊內還有棒材廠、動力車間、污水處理廠等等廠區,未來這一片將結合原有建筑遺址、文化,進行商業化的改造,將這片土地打造成為“城市價值共同體”。

規劃效果圖

今天的武漢,已不需要漢陽鐵廠繼續“生產”,而需要在一個“工業建筑的底子”上,改造成集“先鋒藝術體驗、文化創意體驗、生活美學體驗”一體的大型生活創想地,成為一個具有世界影響力的工業遺產文化項目。

在融創團隊看來,這里將會成為漢陽最有人氣的新商圈,成為繼武漢天地、楚河漢界外的武漢第三張城市名片,就如同北京的798和上海的西岸一樣,代表著這座城市。

結語

不只在武漢, 融創在天津還改造了天拖廠房,對其設計綜合考慮了城市文脈、工業遺存、建筑功能、形式藝術、空間組織等因素,完美融入到城市肌理之中,再現民族工業的精神。

在存量時代下,城市更新無疑將成為中國經濟新風口和未來城市發展的新增長極,為各大地產企業發展帶來了新的思路發展。據一組調查數顯顯示,百強上市房企涉足城市更新的比例達到47%,其中TOP50上市房企的比例達到了61%。

我們未來期待更多的“共建者”為每座城市打造更好的明天。

文章來源:世界城市更新