分析了499 個城市后,發現城市的5種增長模式

來源: TOP創新區研究院 作者: TOP創新區研究院 時間:2022-04-20

自1978年改革開放以來,我國有7億人口由農村遷入城市。2011年,我國城市化率約為50%,城市人口比重首次超過農村人口。2019年末,我國城鎮常住人口約8.5億人,城市化率首次超過60%。但仍遠低于發達國家80%的平均水平,仍然有比較大的發展空間。隨著我國經濟的增長,預計2025-2030年之間,城市人口將達到10億左右——約占全國人口數量的70%、全球人口總量的1/8。我們今天不妨來看看世界資源研究所(WRI)的一篇報告。upward outward growth,上升型和外向型城市發展,499座城市的城市增長類型學。

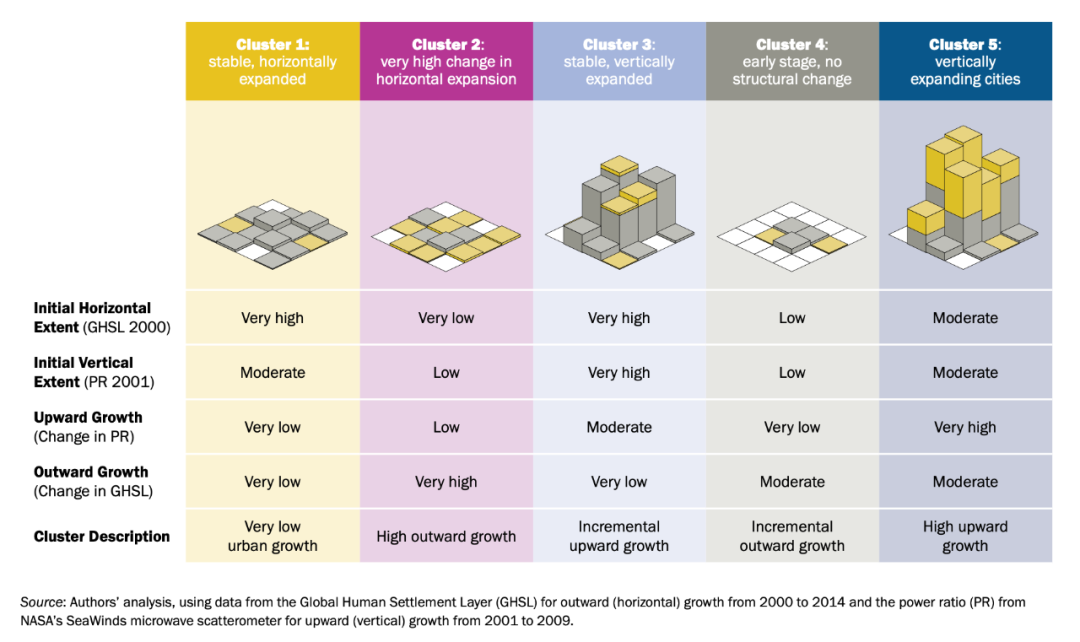

在報告中,WRI進行了一項“全球掃描”,分析了人口超過 100萬的499 個城市過去十年的城市的增長情況。在描繪出擴張軌跡后,并進行地理空間分析,總結這些城市增長的二維和三維特征。并且WRI對20余位城市專家進行了采訪, 共同個討論推動發展中國家城市擴張的主要力量、挑戰、以及應對這些挑戰的優先戰略。一是穩定型(占32%),即向外擴張幅度可忽略,向上增高幅度小,如北美、南美、歐洲的城市;二是高速—水平擴張型(占11%),即向外擴張幅度大,向上增高幅度小,如印度、非洲的城市;三是穩定—垂直擴張型(占5%),即城市發展水平已經很高,向外擴張幅度可忽略,向上增高幅度中等,如日本大阪、法國巴黎等;四是新興—非結構變化型(占46%),即初始城市發展水平低,向外擴張幅度中等,向上增高幅度非常小,這種形態見于全球各處;五是高速—垂直擴張型(占6%),即同時向外擴張和向上增高,如東亞、阿聯酋的城市。

全球近半數大城市的增長形態屬于“新興—非結構變化型”,當前全球城市增長的主導形態是向“郊區而非摩天樓”的方向發展,即從城市中心向郊外擴展而非建設超高層建筑。因此,塑造未來城市增長形態的機會依然巨大。我們必須提前對城市進行規劃設計,避免在城市完全建成后,再更改其空間形態或進行相關的人類行為。扭曲的土地市場 Distorted Urban Land Markets事實上,在全球新興城市的土地開發過程中,存在很多由私人房地產開發商所主導的“投機性開發(speculative development)”行為。在制度不健全的體系下,部分群體是土地增值的受益者,但住房短缺與房價飆升讓社會變得更為不平等。擴張地區服務能力不足 Deficient Core Services in Growing Areas簡單來說,就是房子建好了,但是基礎設施、配套服務等等都沒有跟上,生活質量無從談起,并且城市運作效率大打折扣。脫節的非正式擴張Disjointed Informal Expansion這大多存在于城市邊緣地區,當這些地方的產權不明確或不正規時,可能會滋生法律的灰色地帶,為城市發展帶來隱患。自從基多會議(Quito Conference)召開以來,城市發展核心始終聚焦在“邁向更加平等的城市建設”,彌合經濟、社會和環境公平、城市正義等議題之間的緊張關系,促進城市發展的可持續性。只有更加公正,更加包容的城市,才能激發城市居民最大的潛能,為城市帶來繁榮。針對這三大挑戰,WRI提出了以下三大策略,我們詳細來看看:

策略1:利用政策法規與激勵措施抑制投機行為,促進公平。具體包括規定土地持有期限,對閑置土地征稅等,以減少投機行為。比如政府會出臺跟企業的對賭協議,規定投資額與納稅額,如果達不到標準,那就進行相應的補償。除激勵措施外,還應對地產開發行為進行適當監管,對閑置土地和多余住房征收附加稅,從而使土地市場更有效地運作,有助于限制投機性需求及其造成的供需緊張。城市發展不僅需要強大的公共政策支持也應當同時具備較為完善的城市土地使用計劃和資金支持體系。在中國高速城市化進程下,城市居民總量也不斷增加,但其中的大部分人口尚未被高質量城市服務覆蓋。2019年,城市中的外來務工人員已經占城市勞動力的三分之一,對城市經濟繁榮貢獻巨大,但仍有人在獲取包括住房、衛生和用水、公共交通、教育、社會保障體系等城市服務方面存在不同程度上的阻礙。城市運營需要大量資本,需要多方合作,多方利益主體的協調與配合。一個例子來自于韓國,韓國40%的城市土地配置方法是以“共建、共治、共享、共獲益”為框架建立起來的。韓國政府會在城市發展初期就作出大約37%的預留土地用于城市道路與公共設施建設,雖然會有房地產投機行為,但當地政府會用稅收來進行二次分配,積累了下一輪城市基礎設施所需要的建設資金。這一政策的推行不僅使城市在發展初期就做到公共用地的預留,減少后期在開發過程中的不必要沖突,還能在中后期平衡好多方主體之間的利益關系,進而實現城市發展的共贏,2000年,該政策正式被納入到韓國首爾的《城市發展法》中。蘇克圖·梅赫塔(Suketu Mehta)指出,建設一個大都市,一個真正的城市,不是要接納任何人,而是不排斥所有人。我們需要促成不同階層與身份地位的城市居民都能充分享受到城市發展所帶來的成果,并將這種群體多樣性轉化為城市的寶貴資產,促成“共建、共治、共享”包容性城市。不少非正式居住區中的人群始終生活在一個灰色空間中,無法獲得諸如水、電力、衛生設施等城市基礎性服務。其實,但在某些新興城市是一大問題。這一策略的本質是探索,一種雙贏甚至是共贏的局面。城市發展在本質上不應排斥這部分群體,而是應當整合現有非正式聚居區,集中化管理、集中化提供服務,提高他們的生活水平與生活質量。對于我國來說,下一個階段城市的增長被確定為更高質量的增長。去年4月發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱“十四五”規劃)有史以來第一次沒有包括GDP目標,而是將“以人為本的公正轉型”作為城市下一階段發展戰略的核心。

點擊圖片,查看綱要及全文↑

戶籍制度、貧富差距、學區優劣等等,這些城市公共服務壁壘都是包容發展的巨大障礙。疫情還放大了障礙的尺度,讓包容發展理念越發重要。“十四五”規劃對中國正在深化的戶籍制度改革提出了更新要求。除個別特大城市外,全面放寬戶籍限制,取消城市常住人口300萬以下城市戶籍限制,放寬城市常住人口300 ~ 500萬以下I型大城市戶籍條件。人口更自由地流動將帶來更大的機會。為了服務新進人口,在政策端,“十四五”要求地方調整社會保障力度,改善基本公共服務、義務教育、住房保障、醫療衛生等方面的“可達性”,吸引更多的教育與醫療資源,真正落實包容宜居。“15分鐘生活圈”是城市規劃中的一個熱門概念,指的是在15分鐘步行范圍能滿足至少90%的生活需要,解決吃飯、購物、娛樂、學習、醫療、工作。“15分鐘生活圈”,就像一個一個細胞一樣,在城市中有機地連接起來,形成一個網狀網絡,不僅可以更好地滿足人的需求,也可以大大提高人口密度,為圈內居民帶來了極大的便利的同時,減少了不必要的交通旅行。“15分鐘社區生活圈”作為“上海2035”總體規劃重要概念隨著中國進入老齡化社會,60歲以上的老人和14歲以下的青少年已經構成了中國人口的五分之二。而目前城市設計總是圍繞著汽車,房子和經濟去進行規劃,而非圍繞著環境,健康以及生活質量。一份來自Arup的報告列出了城市兒童所面臨的五大挑戰:交通和污染,高層住宅和城市擴張,犯罪,社會恐懼和風險規避;孤立和低包容度;不平等和不恰當的城市進入途徑。如何為老年人、兒童設計更具包容性的城市,需要大家共同的努力。

當規劃將一個學校與體育公園安排在一起,那么體育館和其他設施得以更加集中地共享和使用;如果將與學校與兒童保健服務機構安排在一起,可以讓社區實現更好的健康和教育成果等等。

GEP核算體系有效彌補了GDP核算未能衡量自然資源消耗和生態環境破壞的缺陷,將無價的生態系統各類功能“有價化”來核算“生態賬”,讓人們更加直觀地認識生態系統的價值。通俗地說,就是評估綠水青山的價值,衡量生態環境保護效果和績效。“十四五”要求各級政府和利益相關方在轉型過程中增加綠色就業機會,切實保障傳統碳密集行業勞動者的權益。2018年建筑行業的碳排放占全國總排放量的51.3%。為了應對快速城市化進程中的高額碳排放,建筑政策已經從支持開發“低能耗建筑”轉變為“近零建筑”和“凈零建筑”。相關規定還要求幾乎零能源建筑的可再生能源利用率在10%以上,這將進一步減少建筑業排放,節省60%以上的建筑能源消耗,為居民帶來更清潔的空氣和健康的生活環境。而現有的能源創新技術、循環經濟、建造創新、智能城市早已為之鋪墊好,未來可期。一份由落基山研究所發布的《零碳城市手冊》更是為諸多有著零碳目標的城市提供了可參考路徑,22條減排行動、5大減排關鍵部門、50多個城市案例,或許能讓您一次性學習全球各城市學習的先進經驗。

下載《零碳城市手冊》,請后臺回復“零碳”,獲取下載鏈接。

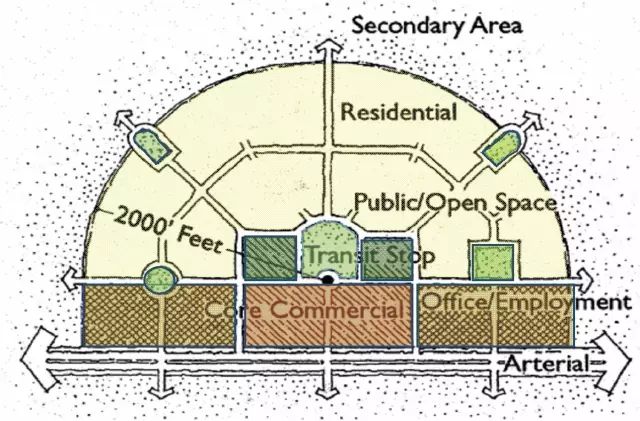

交通系統給中國城市帶來了巨大的挑戰。一方面,交通行業能耗高,另一方面,交通堵塞造成了巨大的社會成本。因此,使城市實現以交通為中心的發展,對于減少城市排放、提高經濟效率、促進公平發展具有重要意義。中央正在加強對以交通為主(TOD)的發展的支持,支持領域涵蓋公共交通規劃建設、公共和私人融資、城市功能用地等。對可持續交通系統的投資將使所有城市居民和流動人口享有更加無障礙、方便和安全的城市。公私合作模式可以利用更多的投資,圍繞新的交通樞紐發展商業圈、辦公區和住宅區。其實,從強調GDP的增長,到強調以人為本的增長,是我們在21世紀繼續前進的方向。

20世紀的經濟狂歡讓幾乎所有人都認為“增長是解決一切問題的方法”,但我們可不可以不增長?我們可不可以從增長(Grow)變成繁榮(Thrive),我們可不可以在不過度開發地球資源的前提下,滿足每一個人有尊嚴的生活需求?