1. 雙循環不局限于科技發展

2020年11月,中央提出加快構建以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的新發展格局,自此“雙循環”成為新的宏觀政策聚焦點。但如何理解雙循環?很多學者把雙循環集中在內循環、外循環的單獨分析,缺乏連貫性,要理解雙循環,實際上要先了解雙循環發生的背景。

2. 區別于供給側結構性改革,雙循環是在特定環境下提出的趨勢性政策

2. 區別于供給側結構性改革,

雙循環是在特定環境下提出的趨勢性政策

融入外循環是支撐改革開放成功的重要因素。改革開放以來,我國積極融入國際大循環,形成以歐美作為金融研發消費中心,中國作為生產制造中心,一些資源能源的國家作為資源品輸入中心全球經濟大循環的模式,這是外循環的一個基礎條件。

而從理論上來說,中國已經不存在經濟比例的內外循環失調的問題了,更多的還是作用在外循環對于經濟延伸性拉動、一些關鍵節點的技術控制等問題。在雙循環這樣的過程當中,一般來說一個成熟的大國,內循環應該是占GDP的80%以上,外循環應該占GDP的20%以內。可以看到對外貿易我們已經占到了GDP的20%以內,當然還有一些包括投資和產生的一系列帶動性拉動,這也是我們所說外貿形成的延伸效應。而另一個方面,一些關鍵技術的授權使用、亦或是在關鍵節點依賴進口,這也使得80%的內循環經濟,一定程度上的受制于人,這也是為什么很多學者提出“雙循環”的關鍵是“科技實現自立自強自控”的原因。

但我們可以更深挖雙循環提出的內涵:

第一,從政策的大方向上看,雙循環一定程度上是針對貿易戰的回應,而非長遠的政策思路。國內政策 - 例如深圳特色社會主義先行示范區,都是針對于一系列事件做的政策表述,現在大家看還有針對性的去分析“中國特色社會主義先行示范區”的政策內涵嗎?就比較少了。這種針對性回應的政策,都會使得一些政策可能會出現一定的不連貫。這次的雙循環政策,更多的還是針對于貿易戰提出的一個概念,所以可以看到學者的研究也相對比較少,它和供給側改革、建設現代化經濟體系等真正的戰略性決策的重要度完全不是一個同量級的東西,這是其一。

第二,要理解雙循環,究其根本還是要分析內循環,怎么理解內循環?內循環不是簡單地加強科技自控、加大消費,內循環從本質上來說,其實是把發達區域(如上海、深圳)作為金融、研發、消費中心,而中等發達區域(如合肥、無錫、寧波)作為生產制造中心,其他一些區域作為資源能源的中心形成了一個內循環發展模式,這是內循環的一整套邏輯。

3. 雙循環是以外循環的增量推動內循環

那么,我們如何把雙循環連在一起來看?

我們可以看到其實我國的內循環是存在存在很大的問題,要理解內循環邏輯中存在的問題,就必須要理解我國的現狀,特別是我國近20年、近10年來發展的一個現狀。近20年我國發展的一個最大的問題是什么?可以看到區域上以政策方式去爭奪一些企業也就是“搶商”的現象是比較多的。很多專家也都在聊這些問題,包括區域產業一盤棋等一系列內容,核心來講還是根據區域資源稟賦條件,而使得區域產業合理分配,有了合理分配之后才能產生對應的循環,而這樣的一個合理分配一定不是基于簡單的招商、搶商、地方GDP政績的一個邏輯下而產生的。這是我們理解內循環的一個非常關鍵的要素。

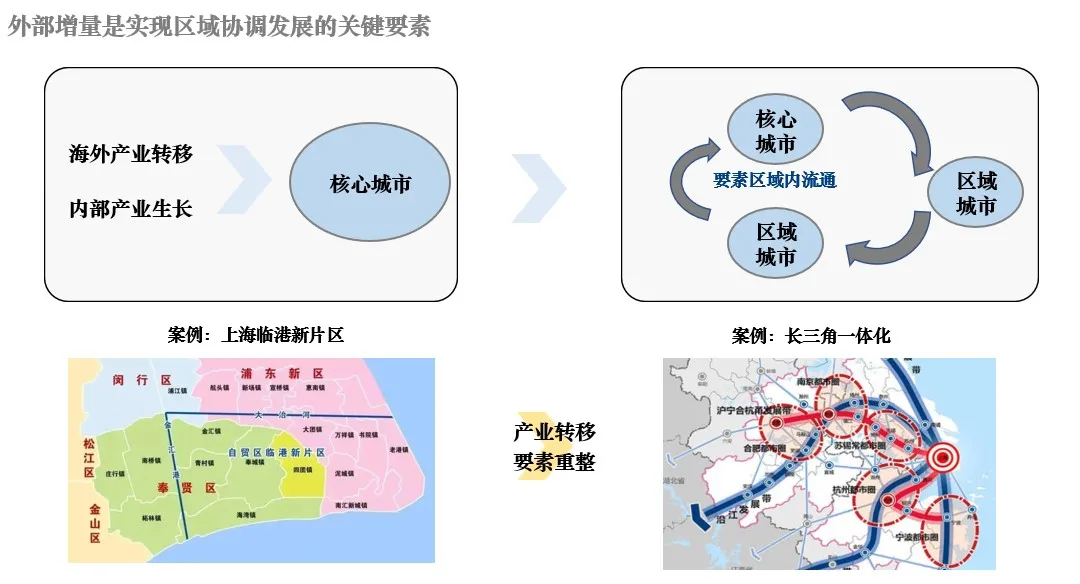

增長是實現協調發展的前提!可以看到在整個區域經濟發展的過程當中,要撬動內循環,實現區域經濟的協調發展,當中很大一個要素還是要依托外循環。為什么?這也是我們在區域政府交流的核心點,增長是實現協調發展的前提,如果在一個區域上你增長多一點我增長少一點,然后如果都有增長的話,這是沒有問題的,中心城市對于區域的產業轉移,對于區域產業的流動,這點對中國是非常重要的。但如果沒有增量,則是會有大問題的,沒有增量就意味著一定是一個存量博弈的狀態,在存量博弈的狀態下,基本上很多東西是不可能有實際性推進的。我們可以看到上世紀90年代就開始提出長三角一體化,但到后面都一直沒有推進。關鍵要素是什么?一方面是政策引導和理念下的問題,另外一方面則是增量和存量的問題。當上海一方面也在爭奪廠商,另一方面在上海增量也非常有限時,向蘇州、杭州的轉移就會減少,甚至是不轉移,蘇州杭州沒有增量時,對于其他區域的轉移,對于我們所說區域產業的一盤棋,以核心城市為金融研發消費中心,以中能級城市為生產制造中心,還有一些能源城市作為資源輸出品的這樣一個經濟循環是不可能建立的。經濟效率也會相對比較低下,這就是我們所說為什么外循環非常重要。

我們可以看幾個案例,例如上海的臨港、海南自貿港等一系列,包括深圳的招商引資,還是需要以外部的增量作為動力源泉,來確保核心城市增量。在核心城市確保增加的情況下,才有可能對二級城市如一些新一線城市二線城市,還有對應的三四線城市,產生梯度性的產業轉移,這也是內循環非常根本的一個關鍵性的要素。

4. 把握雙循環下產業地產的發展機遇

筆者理解,雙循環思路下,依托外部增量,實現區域產業一盤棋,進而推動區域協調發展。如海外創新中心、一線城市中外合作產業園區開發、二三線城市產業轉移承接的產業新城開發等,均是雙循環下的發展機遇,關鍵還是在某個點把業務真正的做實。

以海外創新中心的建設為例,海外創新中心建設素有三板斧模式,即(1)組建海外招商團隊,精確鎖定目標企業,形成國際化、本地化、專業化招商實力,全面打通國內外資源,助力企業面向全球競爭(2)輕資產租賃海外園區,打造海外創新中心,國內產業園可以承接海外產業轉移,最終構建產業生態圈(3)與海外高校達成合作,產業園區內業主嫁接更多的留學資源,其中“常青藤計劃”與著名學府聯姻,嫁接更多留學資源,形成引流作用。但真正能把其中之一,即使只是1個能做實的確實很少,更多的還是停留在忽悠地方政府、講故事的流程中。

宏觀政策能真的指導企業經營都存在一定距離,但關鍵還是企業把實際工作落實,把手上的活干好,才能真正順應趨勢,實現價值。