在整個地產業放緩增長的大背景下,商業地產也避不可免受到了波及,在保守策略徹底的展開之前,成本控制成了首要的目標,而在諸多被控制的指標中,營銷預算則成了首當其中的靶子。但事實總是與下意識的判斷相悖,經濟放緩時期的營銷投入,反而是影響市場競爭格局的關鍵要素。

圖片

圖片

最簡單直接的降本方式,也容易招致適得其反

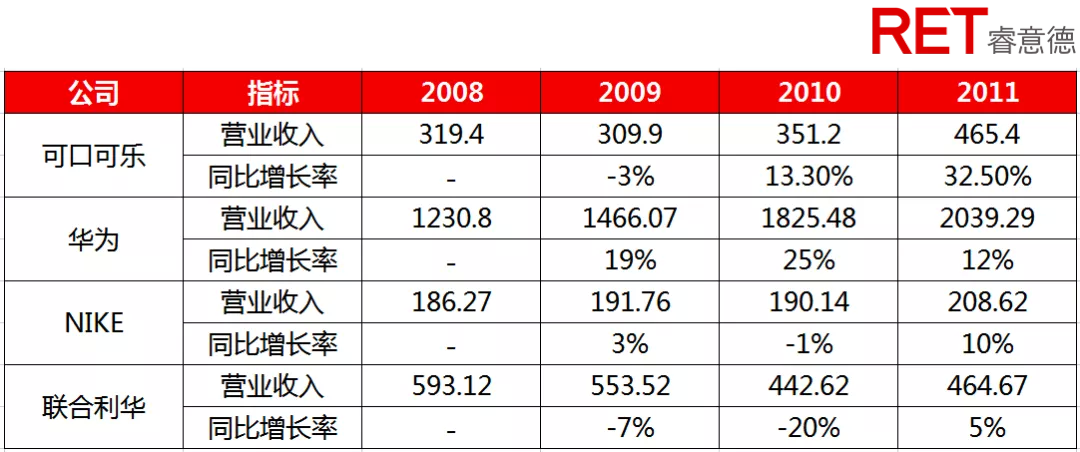

在過往的數次大經濟周期來臨時,削減營銷預算總是首當其沖的被排上公司議程,然而事實是,在以往經濟衰退中反彈最為強勁的公司反而是那些增加了營銷支出的公司。在經濟放緩期,增加營銷預算,已成為那些成功多次穿越經濟周期的老牌零售公司的共識。因為經濟放緩期的營銷不再是單純的成本,更是基于長期主義的重要投資。

2008年金融危機引發的經濟衰退,英國快銷品巨頭利潔時(Reckitt Benckiser)在競品公司普遍削減營銷預算的前提下,增加25%的營銷支出,打動消費者購買其價格更高、性能更好的產品,結果就是大多數競品利潤下降了至少10%,而利潔時營收卻增了8%,利潤增長了14%。

在2020年疫情肆虐的背景之下,可口可樂、新加坡航空等老牌公司均逆勢而上,展開了猛烈的宣傳攻勢。而這樣的事情同樣多次發生在歷史上:《哈佛商業評論》在1927年經濟波動時就曾發表文章,發現營銷支出的最大增長導致了銷售額的最大增長;Buchen Advertising在對1949、1954、1958和1961年的經濟衰退進行研究時也同樣發現在所有這些低迷時期,減少營銷支出的公司都會看到銷售和利潤的相應下降,而那些能夠生存的人,仍然落后于那些花費在營銷上的人;1970年美國商業與戰略規劃研究所在研究過經濟波動與企業的收益關系后稱,在經濟衰退期間增加營銷支出的公司增加了銷售額,而那些沒有如此的公司,銷售額也普遍下滑。類似的情況在1981-1982年、1990-1991年、2007-2008年的多次經濟放緩與金融危機期間反復上演。

通過總結歷史上的經濟波動與營銷活動的關系變化,我們可以發現的是歷史總是驚人的相似,歷次的經濟波動研究結果是幾乎完全一致的:在經濟衰退中削減營銷只能在短期內捍衛利潤線。

那些在經濟波動期間,削減了營銷預算的企業,在經濟波動結束后,利潤大大降低。而在此期間,加大營銷投入的企業,在經濟波動結束后的長期利潤增長,非但得以極快的恢復,甚至還極大地超過了短期的成本增長。如果在此期間,競對公司正在削減預算,那么所得的收益將會更大。

圖片

圖片

圖片

圖片

經濟放緩,營銷的意義在哪?

毋庸置疑,削減預算是控制成本最簡單直接的一個舉措,但也有可能是最治標不治本的一個舉措。但營銷活動本身在不同的經濟周期里,所扮演的角色也完全不同。

營銷學隨著1912年《市場營銷》一書的面世而誕生起,至今也不過百年有余。在最早的概念中,營銷學與現代的營銷原理大相徑庭,其實質仍是有關分配和廣告的理論。一直到1937年,美國市場營銷協會成立,吸納了大量的教師、研究人員和企業人員的參與,才漸漸有了今日營銷學原理,并對商業活動影響至今。

真正使得營銷學發生了本質變化的,還是發生在了二戰后和平的七十多年間,隨著賣方市場的出現,全球的商業理論也隨著更新,營銷學也不例外。在全球經濟步入賣方市場后,企業的一切經濟活動開始圍繞客戶為中心進行,以更高效率、更高質量地滿足客戶需求作為一切經營活動的前提。如果仍然按照傳統的登廣告、上門推銷,商品流通的效率就不足以支持企業的成長與發展。在此基礎上,營銷就成了一門從客戶的角度出發,研究如何發現、把握住市場機會,使得企業能夠適應環境并擴大業績的學問。

在此期間,大量的現代經典營銷理論開始出現,1960年,麥肯錫提出4PS理論,強調營銷的重點應放在產品、價格、渠道和促銷四個方面的策略;1964年在4PS的基礎上又衍生出了營銷組合的概念,指出企業在實際運營產品、價格、渠道和促銷四個方面的策略時應形成有效的組合拳。有了4PS理論的豐滿與優化,營銷被正式的定義為:引導商品或服務從供給側流通向需求側的一切經營活動。自此,營銷活動的戰略過程與戰術行為層面的價值正式被挖掘出來。

回歸到文章的問題上:經濟放緩,購物中心要不要縮減營銷預算?我們就可以從戰略過程和戰術行為的兩個方向去思考經濟波動周期中營銷活動的價值。

圖片

圖片

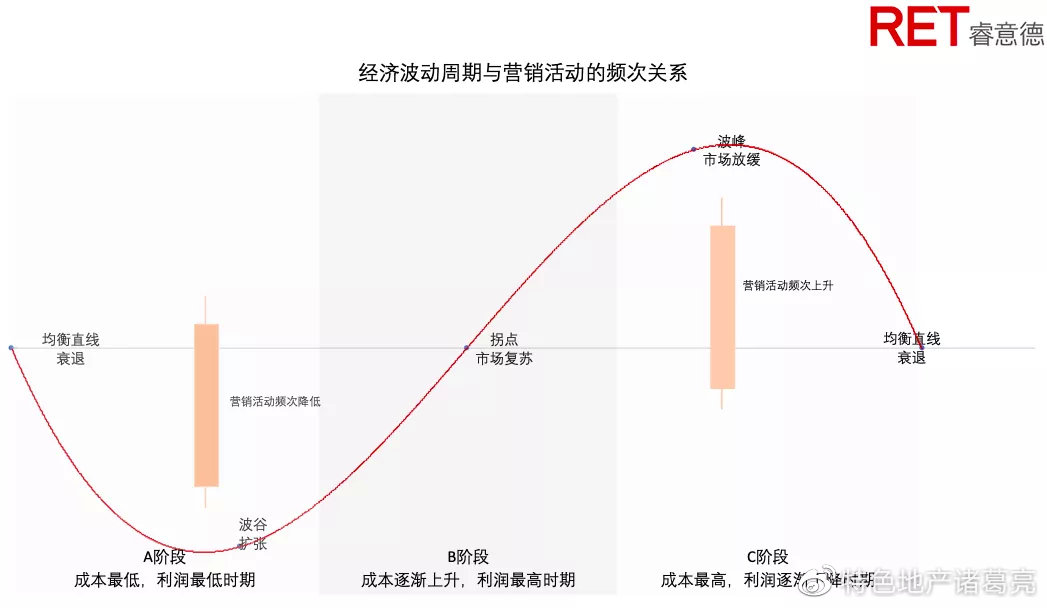

如上圖所示,A階段正處于經濟衰退期,營銷活動普遍減少,供應商訂單減少,價格同步下降,此時正是企業走向普遍低成本、低利潤的周期;B階段處在經濟逐漸復蘇的周期,市場需求被釋放,競爭烈度也會逐級上升,導致成本與利潤同步上升;在C階段整個市場的規模達到了峰值,利潤又會跟不上成本的上升速度,激烈的競爭導致供應商訂單達到頂峰,導致成本也達到頂峰,市場盛極而衰。

營銷行為的本質即是在市場中的份額爭奪動作,需求規模、市場競爭環境與成本的變化導致其在ABC三個階段中的側重點完全不同,扮演的角色也自然隨之改變。也難怪可口可樂、利潔時等老牌公司對經濟放緩期間的營銷應該視作基于長期主義的重要投資的說法。因為此時期整個市場營銷活動頻次降低,供應商訂單減少,議價力弱,是營銷活動投入產出比最高的時期。此時期由于市場的整體發展放緩,營銷活動頻次降低,開展營銷活動反而是對競品影響最大的時期。

如果說在B階段中,營銷活動是防止競品搶占更多份額的防守性色彩的動作,那么C階段后半個階段以及A階段的前半個階段,營銷則是進攻性色彩更多的動作。一方面以高ROI的營銷活動擠壓競品,另一方面則為B階段的利潤增長做前置的戰略的準備,同時為尚未到來的波谷爭取更多份額以度過艱難的冬天。

在企業在面對經濟放緩時,如果選擇了削減營銷預算,可能會有助于保護短期利潤,但在經濟衰退結束后,這種短視的行為會導致品牌肯定會變得更弱,利潤更低。同時,營銷預算的削減,更意味著切斷與客戶的寶貴聯系。誰在經濟放緩期間,投入預算于營銷,誰就能在經濟逐漸復蘇的過程中贏得更大的發言權,從而最有能力在整個經濟衰退期及以后實現長期盈利。

圖片

圖片

真正該解決的問題是購物中心如何找到營銷的價值

當前擺在購物中心營銷預算如何設置的核心問題,不在于預算的多少,而是在于如何讓營銷動作產生更高的效率。而這個問題經過拆分之后,是諸多現實的問題:

- 購物中心營銷團隊的缺少年輕血液

- 購物中心營銷行為閉環邏輯的缺失

- 購物中心營銷的工作場景中,缺少對投入的有效性、渠道策略和結果的客觀評估

以上均是購物中心營銷優化所面臨的現實問題,這些問題融合在一起,在現實中直接產生了:一批70后思考著如何策劃吸引00后到訪的活動,活動實施后不管來的是什么人,只要看著熱鬧就可以對著品牌說,我把人引來了,實現不了銷售轉化那就是你們的事情了。然而這種現象令營銷活動預算的審批者陷入了更深的左右為難,不做營銷,客戶流失,做了營銷,也難以收獲皆大歡喜的局面。

如此,營銷預算被削減,也就變的不再是那么難以理解。同時,我們對購物中心營銷行為的開展提出以下幾點見解:

- 為營銷團隊注入新鮮血液,大膽啟用年輕人

年輕人永遠是消費最中堅的力量,最親近年輕群體的,永遠是年輕人自己。這也正是國內外互聯網公司,諸如谷歌、阿里、蘋果、字節等公司推行員工年輕化的重要原因之一。如果一家公司自己的員工都不會消費自己的產品,永遠談不上親近客戶。對營銷團隊而言,營銷內容即是團隊的產品,客戶親和是產品的立足之本。

- 增加與品牌的聯動,理解品牌、聯合品牌

品牌是購物中心內容最重要的組成部分,也是一場營銷活動最終能否實現閉環的最終端環節。與品牌聯動開展營銷動作,是對有效性最好的保障,也是對效果最客觀的評估來源,同時也是對消費者最有力的心智影響源泉。營銷的本質是引發關注,并獲得認可的過程,認可是最重要的結果指標,而品牌是認可最重要的載體,更是與消費者聯系最直接、最緊密的單元。

- 聚焦營銷力量

前文講,營銷的本質是引發關注,并獲得認可的過程,而購物中心當前普遍存在的營銷誤區,即是缺乏向獲得認可的聚焦。要么一年到頭活動屈指可數,要么每月活動有大有小,天女散花,卻忽視了營銷的終極目標,如何獲得消費者的認可?一場活動的本質是為了獲取消費者的認知還是達成品牌的銷售業績?在經濟放緩時期里,每一分錢的預算都寶貴的更甚以往,營銷活動散打不如猛攻,傷其十指不如斷其一指。集中力量,開展與客群對味、對位(關注客戶喜好的同時,也需要關注活動檔次的區分)的營銷動作,形成場內交易,收獲更好的反饋,才能實現良性的循環與更加精進的契機。

經濟放緩時的營銷開展向來不易,因為其常常違背本能和操作層面的標準規范。大周期下,顧客的行為往往也隨之變化,反映出了環境和需求的同步變化。在這種情況下,企業就必須和客戶一同踏上新旅程,改變傳達的信息的方式與內容,甚至重新設計公司的價值主張。經濟放緩并不意味著要停止花錢,而是需要改變花錢的方式。機遇往往與挑戰并存,能夠在經濟放緩時響應客戶需求的公司最有可能留住新客戶,并同時獲得老用戶的忠誠度增長。

人人都想一招鮮,紅利期也許能偶得之,但這種偶得會越來越少。紅利期已經成為不能回去的幸福時刻,國內商業早期憑借資源在地產紅利期撬動的發展與擴張,當下已經勢頭不在。戰略決策高速助力著新興產業,傳統企業不得不更多的著眼于運營優化和成本控制,創新不再可有可無,而變成了生存和發展的必要條件,如何通過創新實現增長成為核心命題。結果導向到實力導向,是目前國內商業地產需要集體思考的問題,而簡單的閉環到減少與降低,獲得短期收益,卻失去了找到真正答案,做正確事的時機。