未來成功城市的14個特征-四大力量正在塑造未來的城市

來源:未知 作者:陳嘉男 時間:2019-06-19 08:40

未來成功城市的14個特征-四大力量正在塑造未來的城市-未來,什么樣的城市才是成功的呢?它們會有怎么樣的特征?-將城市及其治理真正轉型為高效的以市民為中心的模式

城市是一個令人著迷的話題,21世紀更是城市的世紀:據聯合國統計,目前55%的全球人口居住在城市。到2050年,這一數字預計將達到68%,這意味著,另外還有25億人將居住在城市,僅在中國城市中,將有9億的居民。

麥肯錫認為,四大力量正在塑造未來的城市。

1.人才競爭

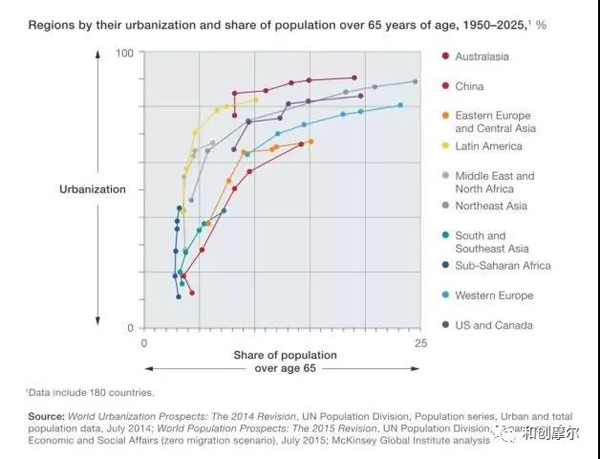

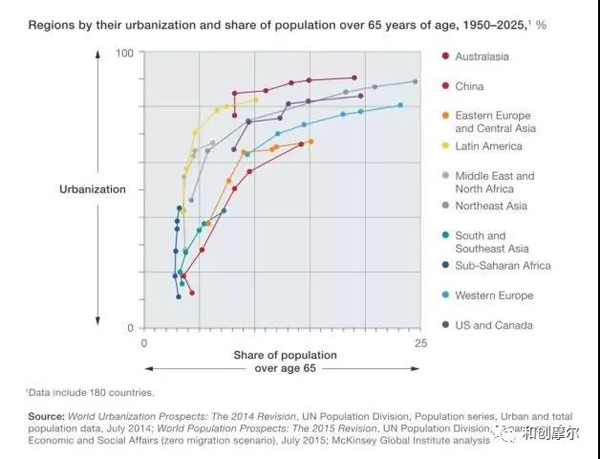

從2000年到2012年,人口增長是城市增長的主要驅動力(大城市GDP增長的大約60%植根于人口增長,而剩下的40%是由于人均收入增加而帶動的)然而,現在不少地區的城市遷入的速度正在下降,而且由于生育率下降和人口老齡化,全球人口增長正呈下降趨勢。

人口增長乏力、年輕勞動力數量的下降,將導致人才競爭加劇。城市必須吸引有潛力的企業,同時城市們還需要創造充滿活力的宜居的環境,吸引高素質的人才。

2.一個日益互聯的世界

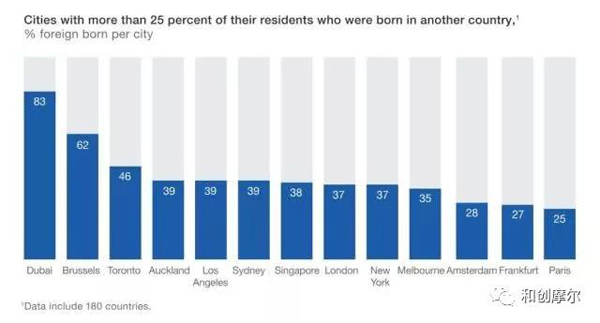

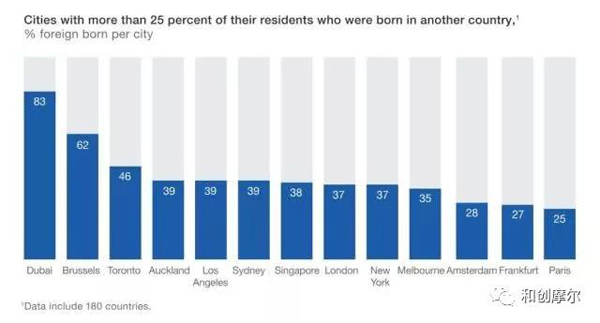

在過去二十年中,移民模糊了地理邊界。比如,迪拜是目前世界上最國際化的城市:外國出生的居民占其人口的83%,居民來自200多個國家,講140種不同的語言。

麥肯錫的數據顯示:全球(商品,服務,資產和人員)流動每年為全球GDP貢獻量為2500億至4500億美元,即占全球總產出的15%至25%,而發達經濟體由于聯系更緊密,其GDP收益比發展中國家高出40%。

數字化帶來的知識密集型流量的增加將迅速占據資本勞動力流動的主導地位,這將會繼續開辟出大量的商機。而城市可以成為這些全球流動的關鍵節點,從而刺激創造高質量的就業機會和經濟產出。

3.人類世時代

人類世時代指的是從人的影響開始顯著影響地球的地質和生態系統的時候,因為人類行為對地球大氣層的影響是如此重要,以至于構成了一個新的地質時代。

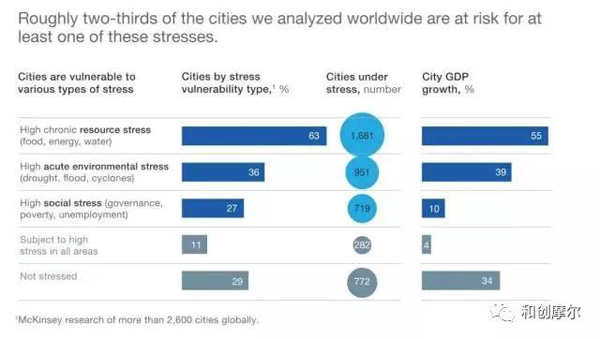

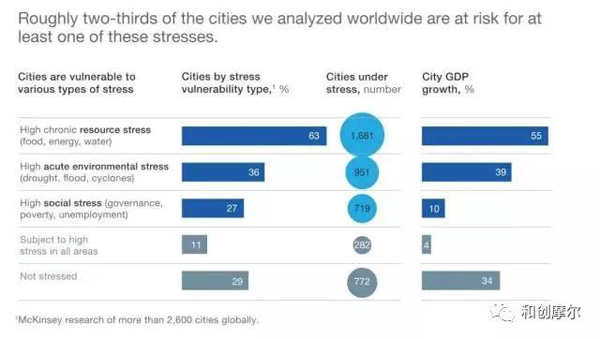

城市的發展對生態環境帶來了極大的壓力:不僅有長期的資源壓力:比如:到2030年,印度,中國,非洲和美洲的幾個城市的供水需求將大大超過供水量。到2025年,由于預計需求增加以及電力供應不足,發展中國家的許多城市也可能遭受能源供應不足的困擾。

也有突發的環境威脅:比如,中國沿海地區會面臨洪水和颶風的風險,而印度北部則容易受到洪水和干旱的影響。拉丁美洲的太平洋沿岸遭受洪水襲擊,美國沿海地區必須應對颶風和洪水。還有社會壓力:源于治理不善,城市化進程過快,財富分配不均和青年失業。

麥肯錫在全球范圍內分析的大約三分之二的城市面臨至少其中一種壓力的風險。

4.技術不斷擴大的角色

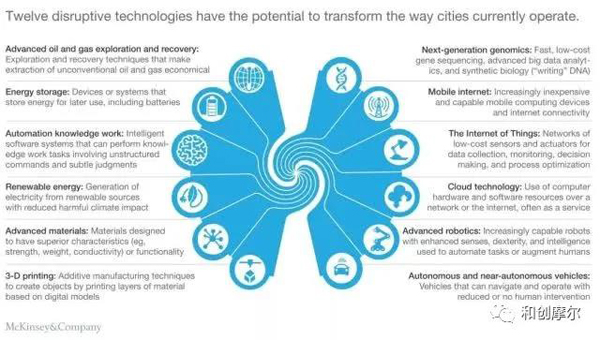

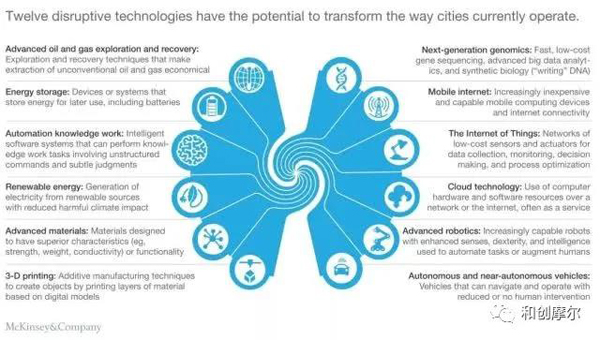

顛覆性技術有可能改變城市目前的運作方式,比如這12種技術:

這些技術正在催化各種全球趨勢,包括:

分享革命。數字化技術促進了共享經濟的發展,共享變得越來越普遍。在城市交通上,出現了公共自行車共享和智能停車,居住形式上,共享也是一個非常大的趨勢,預計,共享經濟收入每年將增長約35%,比整體經濟快十倍左右。

更智能的城市。經過十年的實驗,智能城市也進入了一個新的階段。根據麥肯錫全球研究所的數據,數字解決方案可以將一些生活質量指標提高多達30%。例如,實時犯罪地圖利用統計分析來突出模式,而預測性警務則更進一步,預測犯罪可以在事件發生之前阻止事件發生。

循環經濟。今天的城市基于一個線性“制造 - 丟棄”模式,技術可以使城市從線性系統轉變為循環系統,因為數字技術將有可能從根本上實現虛擬化,非物質化,產品使用和物流的透明度,識別城市物質流的挑戰、確定結構性廢物發生的關鍵領域以及確定可行的長期解決方案。

然而,數字技術也帶來了重大威脅:數據泄露。身份盜竊是最常見的數據泄露類型。

迪拜打造區塊鏈城市

麥肯錫在對25個主要城市進行居民滿意度調查時,發現:五分之一的城市沒有達到滿意度。受訪者提到了許多不足之處:犯罪,擁堵,火災應急響應,廢物管理,警察安全,缺乏基本設施,公共交通,以及住房和政府服務質量差。鑒于各城市人才的激烈競爭,人才很可能會用腳投票,去生活在一個更具吸引力的環境中。

那我們要問:未來,什么樣的城市才是成功的呢?它們會有怎么樣的特征?

麥肯錫的模型是:

未來發展最好的城市可能需要具備以下14個特征

1.能夠吸引全球頂尖人才的工作環境:

理想的城市將擁有一個多技能化的經濟體系,能夠借助技術等便利條件,提供靈活的工作空間、工作時間,這個經濟體系將充滿受過培訓和教育的人口,從而適應變動不居的的工作大環境。

2.靈活且環境可持續:

運用預制的模塊化建筑材料和高效的建筑技術,城市將成為能源和食品的凈生產者。

3.零到有限擁擠:

交通模式將出現系統轉變,包括更大的流動性、新的工作方法和工作時間、可持續的移動解決方案(如自動駕駛電動汽車)、車輛使用能力的提高(例如通過共享汽車)以及物流系統的精心設計。

4.無污染的空氣、最佳環境溫度和充足的陽光:

城市設計關鍵是要構建一個多要素相互連接的網絡,這個網絡包括:公園、花園和綠色立面、能夠充分利用風和陰影的建筑,以及越來越多的可再生能源。

5.清潔和零浪費的供水體系:

綠色能源將為海水淡化和凈化提供動力,還要構建并運行城市和用戶兩大層面的先進水管理系統。

6.方便、負擔得起的、健康的和新鮮的食物:

利用最新技術實現的高產城市和垂直農業,加上優化的供應鏈,將確保人們獲得高質量食物。

7.支持積極的生活方式:

整座城市要設計得像一座體育館,構建無車社區或汽車輕利用社區,并且把這些社區與步行、自行車道和公共空間相連。

8.賞心悅目的風景和公共空間:

至少部分空間是由居民自己參與設計的,這些地方將會產生強烈的社區意識和情感依托。

9.分層且即時可用的社區協議:

提供全天候的服務和社區互動。

10.沒有實體或虛擬犯罪:

人工智能技術支撐下對物理和虛擬網絡的監控,以及全面、透明的公共記錄系統,將在尊重隱私的前提下,使預測和打擊非法活動成為可能。

11.防止人為和自然危害:

一個整合了廣泛分布的天氣傳感器、核心城市基礎設施系統和城市職能部門的系統,將有助于保護城市免受自然災害和基礎設施故障的影響。

12.前沿的預防保健:

智能可穿戴設備、衛生工具、智能家居和最先進的應急系統等創新將使得真正有效的預防護理成為可能。

13.負責和高效的政府服務:

借助分布式技術支持的體系以及高度的公民參與,政府的服務績效將能夠被實時檢測。

14.方便地參與各種各樣的非工作興趣活動:

公民將能夠輕松參與娛樂、體育、藝術、文化和精神活動。

這些特征絕不是對未來城市的全面描述,也不是建設未來城市的唯一途徑。相反,它們是麥肯錫調查的主要城市思想家和研究人員、城市領導人和城市規劃者最能產生共鳴的特征。希望這些特征能夠幫助不同城市的領導人為他們自己的特定背景制定詳細的愿景。麥肯錫也沒有對這些特征的重要性進行排名,也沒有分析它們可能需要多少成本。兩者都將因城市而異,需要具體城市具體分析。每個城市都必須根據其具體情況來設計自己未來的旅程。城市領導者、投資者、關鍵企業、居民所采取的合理行動必須根據城市的發展程度而定,要考慮城市當前的以人為本程度、基礎設施、政治穩定、技術干預能力、公民參與和安全等。

三方面做法有助于優化這一進程:

1.提升對市民意見的理解和反饋,以指導未來朝著正確的方向前進。

市民意見和情緒的感知可來自多源數據和多個粒度級別。社交媒體分析、強調當地問題的開放數據門戶、捕捉消費模式的傳感器、第三方調查和官方研究等途徑都有所幫助。

2.小處著手,行動起來,

為地區或社區創設示范項目,增強進一步變革的信心與動力。盡管實現長遠愿景需要長期努力協調利益相關者,需要耐心的資源部署,但城市領導者應該毫不猶豫地推動變革,可以先從小的地方著手。比如,在高密度社區建設花園和公園,優化步行環境,為一些政府服務建立電子政務門戶,推出公共活動日程表,以及使用促進安全的技術,這些都可以刺激有意義的變革。

3.將城市及其治理真正轉型為高效的以市民為中心的模式。

關鍵是建立一個專注于事實調查、選項生成和構建共識的職能部門。該部門需要了解歷史上人口和生產力對城市GDP增長的相對貢獻,以設定全球商品、服務、金融和人口流動的目標。還必須了解國內和國際人口流動趨勢,因為這一趨勢對未來的人才池產生重大影響。同樣重要的是,該部門需要了解城市在智慧城市建設中所處的方位。這些僅僅是城市推動系統性變革所必須關注的幾個領域。未來的每個城市都將有各自的特點,這些都有助于提升居民的城市福祉。面對日益加劇的全球動蕩,能夠促進增長的城市領導者將是那些充分認識,并發揮好每個城市獨特優勢的人。