“這是個非常奇葩的現象。 電影票不算便宜,尤其和工資比起來。 但是電影不賺錢,錢都被院線拿走了。

院線也不賺錢,錢都交租金了。商業地產租給電影院也不賺錢,是為了吸引客流賺別的店的租金。但整體租金也不賺錢,主要還是靠形成商業圈導致地段升值,賺周邊住宅地產的錢。奇葩不奇葩? ”——前幾天有分析師在某社交平臺如是說道。

這位分析師說出了一個有趣的觀點,影城和商業地產不僅僅是引流關系,在電影和實體經濟皆處于寒冬期的今天,影城的發展和擴張同樣離不開地產業。

一個有趣又矛盾的現象,雖然如萬達電影中報所述,單銀幕產出下滑,但是萬達電影的影城擴張之路還在繼續。

而且,今年5月萬達電影還申請發行40億元可轉換債券,其中31.9億元用來建造影城,計劃在2019年到2021年這三年間新建159家影城。 根據拓普數據統計,萬達院線僅上半年開業影院數就達到了31家。

其實不止是萬達院線,上半年全國新開影院數量達697家,遠超過關停影院數量。 盡管春節檔有《流浪地球》填補了40億票房的空缺,7月又有《哪吒》的異軍突起,但縱觀今年前7個月,觀影人次下降、票房同比倒退,已經成為不爭的事實。 電影市場處于寒冬期卻仍然沒有阻止大家建設影院的步伐,這是為何呢?

死扛的影院行業擴張為何?

以一線城市北京市為例,根據拓普電影智庫提供的數據,今年截至7月31日共有13家影城開業,包含中影系、萬達系、大地系等,有8家也即超過一半的影城具有激光廳或巨幕廳等特效影廳。

但無一例外,這13家影院都開設在商業中心內,而且超過一半比例,影院所在購物中心是近三年內發生過整改的或是新開業的商城。

一邊是影院在主動擴張,一邊是商業中心主動引進影院打造商業娛樂綜合體,這使得影城和商業中心成為形影不離的一體。

各院線或者影投的擴張固然有跑馬圈地的原因,比如萬達院線已經是行業TOP1了,2017年和2018年,其票房全國占比分別為13.1%和13.7%,而今年截至當前,其全國票房占比為14.7%,較去年提高了1個百分點。

在行業增速放緩后,尤其是星美的倒閉加速了影院的并購與整合,也加速了行業向頭部公司的聚集效應,萬達院線的擴張也是為了提升其市場覆蓋率和占有率,提高其年營業收入。

去年12月,國家電影局下發了一道電影市場指導意見,為了讓更多的民間資本進入行業,放開了院線牌照的管制。

這讓博納影業和中影信達影管拿到新一批院線牌照,而像蘇寧和紅星美凱龍這些有地產背景的公司也在加速建設新影城,為了可以在合適的時間點拿下院線牌照。

面對分蛋糕的競爭者,萬達電影選擇繼續擴張,來鞏固自己的行業地位。

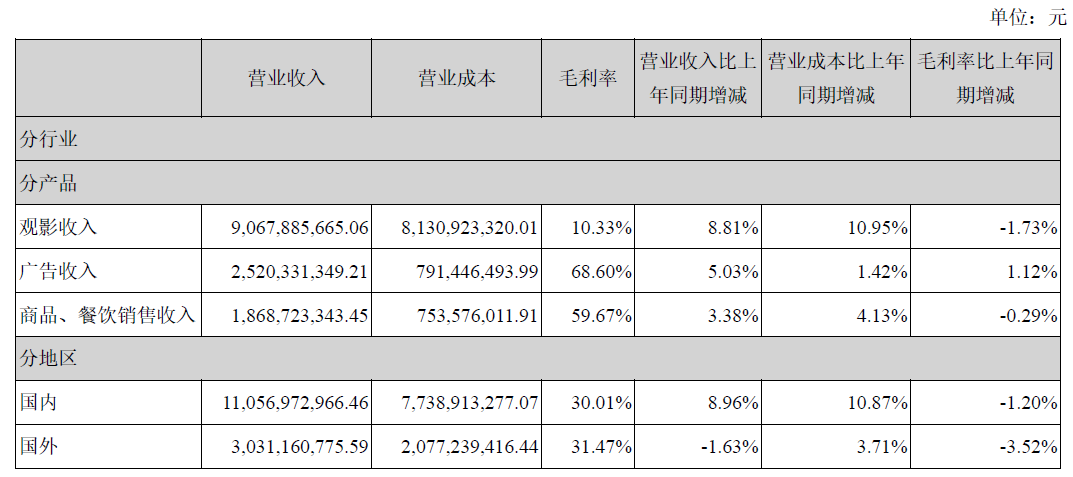

但是對比萬達電影和金逸影視2018年的年報,有一個共性,兩家票房收入的毛利率都僅僅略高于10%,賣品收入和廣告收入的毛利率卻高達50%-60%,其中金逸影視的廣告收入毛利率甚至為99.48%,而萬達電影的廣告和賣品毛利潤甚至都超過了票房毛利潤,可見票房收入雖然高且占比大,但帶來的利潤相對較低。

毛利潤僅考慮了影院的營業成本,如果考慮經營費用計算凈利潤,我們通過另外一家地產系影院已離職員工了解到,該公司旗下的影城今年預計凈利潤無一例外都是虧損狀態,而且預計影院扭虧為盈大概需要8—10年的時間。

新開影城前期無法盈利是行業內普遍存在的現象,這是由于影城重資產項目的屬性導致其回本周期長。

影城的經營費用大體上可以分為三大類: 人工成本、影城的折舊攤銷 以及租金和物業費。

萬達電影在18年的年報里提到,影城租金為凈票房收入的11%,也有影城和商業地產的租賃合約是采用“固定租金+凈票房分成”的模式。

考慮到萬達院線在行業內的話語權,以及大部分萬達影城開在萬達廣場內使其具有便利條件,有分析師認為萬達的租金成本優勢是其他影城無法比擬的,相比其他影城會低很多。

租金成本和經營的差異都會導致影城的盈利周期略有不同,比如同為地產系的蘇寧影城目前都開在蘇寧廣場內,據蘇寧影城的相關人士透露,蘇寧新開業的影城基本上5年內即可實現盈利,南京新街口的蘇寧影城雖然只有300多座位,但由于地理位置優越、影城具有私密性、還有點播影院等特色服務,同時依托蘇寧集團的廣告售賣體系,僅用3年便實現了盈利。

萬達和蘇寧的情況說明,經營能力差沒有資源優勢且語權弱的影城,其生存空間只會越來越小。

前文提到的某地產系影院已經開始弱化影院在集團的地位,縮減影院員工,減少人工成本的開支。

裁員可以降低人工成本,但是折舊攤銷是必有的會計科目,新開業影城由于租金和物業的負擔,在盈利前期都相當于在為商業地產打工。

購物中心里的影院,生存狀況如何?

根據贏商網的數據統計,上海市115家購物中心,影院門店數量達到了124個,有些購物中心甚至同時引進兩種及以上不同類型的電影院,可見購物中心+影院,這樣的標配已成常態。 商業地產之所以引入影院,無疑是看中了影院可以起到聚集人氣的作用,同時還可以提高顧客在商場內的滯留時間,期望借此給其他商鋪帶來更多隨機性消費和沖動性消費,商鋪的收入情況好,商場也可以收取更多的租金。

據某私募基金研究員助理透露,商業地產為了分析引入一家店鋪能給他們帶來多少客流量,已經到了在店家門口安裝監控來統計人流的程度。

但是從前文某地產系影院的員工了解到,影城對商場的引流效果在日常情況下并不顯著,如果一個商場其他商戶開業較少或者招商率較低,影城的日均觀影人次為10—20人的情況都有可能出現。

但如果有明星見面會或像《復仇者聯盟4》等超級大片上映時,對影城和商場客流量的提振作用是很明顯的。

這也解釋了一些現象,比如新開影城會舉辦比較多的觀影活動、明星見面會或者看片會來提高其自身認知度,開在繁華購物中心里的影院其票房相對較好,而有些票房高的影城所在商場相對無名。

以RET睿意德研究報告給出的北京市購物中心排名為依據,將活力排名TOP10的商場和它們輻射的影城對比,超過一半商場所輻射的影城票房排名位于前十之列,影城票房排名和商場排名大體相當。

由于港資房企和內地房企的經營理念不同,導致北京SKP、太古里、北京APM等港資房企開發的商場,其輻射影城與商場排名差異略大,尤其北京SKP商場內部直到現在都沒有引入影院。

像耀萊成龍影城(五棵松店)14年至今,一直是全國票房冠軍,但對其所在商場卓展購物中心的導流效果并不顯著,最終卓展購物中心因為經營不善于16年被藍色港灣接管。

影城所占面積大且租金較其他商戶低,對商場的導流效果多數情況不及商場給影城帶來的流量,導致商場在影城上收取的單位租金性價比低,然而新開業的商場或者整改后的商場大多數都引入電影院,是為了打造購物休閑娛樂等一體化中心,避免有觀影需求的顧客流向其他商場。

同時商場在引入影城時為了匹配商場的自身定位,也會對簽約影城有所要求,比如高端商場會要求影城具有IMAX廳或者杜比影院等高配影廳,而地理位置普通的商場或者所在城市發展欠佳的商場,對所引入影城的要求就會放寬,就像四線城市的小百貨商場大概率不會引入IMAX等特效廳。

另一方面影城方面出于投資回報率的考慮,也不會在小商場內建設特效廳來增加成本,商場和影城是一個雙向選擇的適配結果。

地產商為何依然對進軍影院如此積極

地產開發商進入影院行業的便利之處在于,拿地打造購物中心時,可以優先租給自家影院,也可以選擇租給其他品牌的影院。

過去蘇寧廣場通過招商引進其他品牌影院,在2016年蘇寧影城成立后,蘇寧將逐漸收回出租的場地,用來給蘇寧影城使用。

蘇寧方面認為盡管進入電影行業的時機略晚,在行業發展放緩、整合加速的情況下,現在正是蘇寧影城彎道超車的最好時機,蘇寧影城也會借蘇寧集團開發的東風加快影院建設。

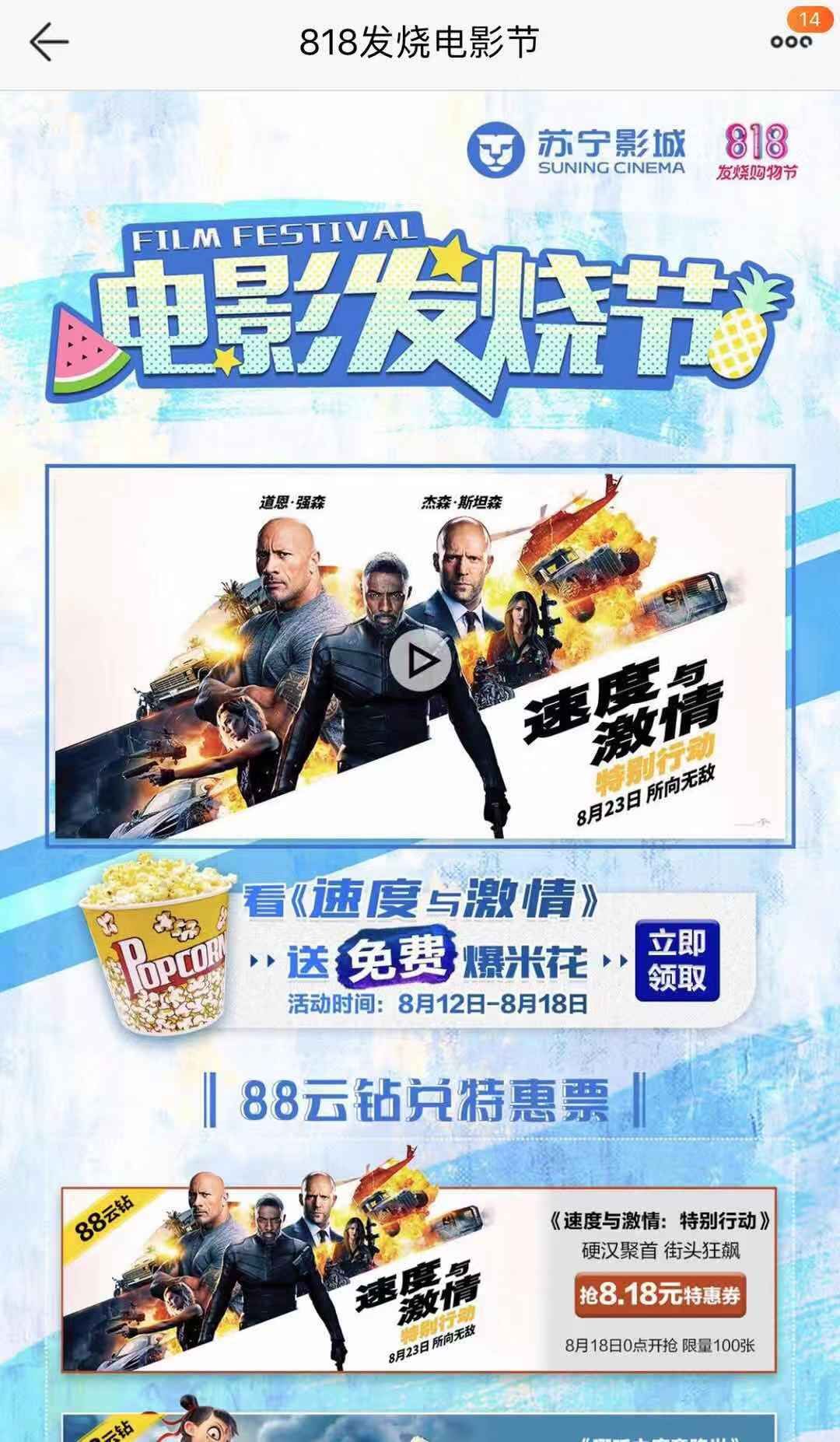

近期以蘇寧為首的電商818促銷活動,蘇寧影城也加入到蘇寧的聯合營銷陣容之中,渠道互通數據共享優勢互補,用來打通蘇寧影城和蘇寧易購等其他業態的關系。

蘇寧在拿地開發項目,曾經的老大哥萬達走了一年多輕資產模式后,今年又開始不斷拿地,簽了上千億的投資項目,未來幾年萬達將在遼寧、四川、甘肅、陜西等省份建設大型文旅項目、五星酒店和數十個萬達廣場,與萬達廣場相匹配的必然會有萬達影城。

新建影院不賺錢,新建購物中心靠租金和物業頭幾年也無法盈利,但地產商還在不斷拿地開發,從事地產行業的人士分析,盡管商業地產的開發成本越來越高,投資回本周期越來越長,但土地長遠看還是呈升值趨勢,而且國內經濟發展要拉動內需,百姓對吃喝玩樂的需求也大,地方政府應該比較喜歡可以提高當地GDP的投資項目。

由于房地產具有投資屬性,像萬達、蘇寧這樣相對具有品牌優勢,且具有開發經驗的公司,可以讓其在經濟環境和電影行業不好的時候囤地開發、建設影院,等待未來電影行業好轉和地價升值。 但并不是每個地產商都能扛得住時間,強如萬達在過去兩年,也因為政策收緊不斷變賣資產減少負債。

前文中提到的某地產系影院,該公司正是因為16年地產行業環境不好,而當時電影產業還處于向上增長的階段,決定轉型加入影城建設,并試圖在五年內趕超萬達。

但是經過了去年傳媒產業的“黑天鵝“,以及國家去杠桿政策的影響,高負債和缺少現金流讓這家公司在不斷出售項目回籠資金,主業地產無法為其他分支供血,現實讓這家公司放棄了拿下院線牌照。

對萬達電影而言,已經開業多年的影城早已盈利,新開業影城即便虧損會拉低利潤,也足以覆蓋。對蘇寧而言,影城是集團布局中的一個組成部分,重要但不是最核心的,前期為了影城發展做資源傾斜,也是為了日后反哺其他業態。

而只是覺得電影市場相對而言有發展前景,便盲目投入則是一件非常危險的事情。 無論是哪家地產商,現在并不是與時間賽跑,而是比誰熬得過時間,無論是等電影產業復蘇還是地價升值經濟復蘇。