2018年3月,在國務院機構改革中,文化部和國家旅游局合并,組建成為文化和旅游部。主管的政府機構合并之后,人們逐步就順理成章地把文化與旅游當成了密不可分的事情。文旅融合由一個倡導變成了實實在在的行動,人員組成、運行機制以及指導的理念都發生了很大變化。

那么是不是只要把機構合并了,文化與旅游就能很好地融合了?顯然不會這樣簡單。僅就這三年歷程而言,關于文旅融合應該怎么融、怎么做,就有不同的看法與表述。

從“以文促旅”到“以文塑旅”

2018年12月10日,文化和旅游部黨組書記、部長雒樹剛出席2018旅游集團發展論壇并發表主旨講話,他指出,文化和旅游部組建以來明確了“宜融則融,能融盡融,以文促旅,以旅彰文”的工作思路。自此之后,“以文促旅,以旅彰文”就成為常見的、固定的描述,頻頻見諸于媒體與政府網站之上,時至今日仍不時出現在公開報道之中。

△時任文旅部部長雒樹剛在2018旅游集團發展論壇上公開了“宜融則融,能融盡融,以文促旅,以旅彰文”的工作思路

2019年5月18日,中宣部在深圳召開文化與旅游融合發展座談會,中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席會議并講話,他指出:“要堅持以文塑旅、以旅彰文,使文化繁榮和旅游發展相互促進、相得益彰。”“以文塑旅”的提法就此正式出現在官方報道之中,并在日后被越來越多地引用,大有替代“以文促旅”之勢。

但這種講話內容和正式的文件不一樣,不具有法律效力,也沒有通知要求“以文塑旅”提出來之后就不能再用“以文促旅”的說法,因此這兩種說法呈現并存之勢,而且在一些地方的規劃與宣傳中,還出現了類似“以文彰旅、以旅載文、以文載旅”這樣不同的“文”“旅”組合詞。

從字面寓意上來講,從“以文促旅”到“ 以文塑旅”,是一種程度深化的過程,也反應了人們對文旅融合認識的提升。

“促”字有“使加快、推動”的義項,體現的是一種外力的作用,“以文促旅”大概即是用文化來推動旅游發展的意思,二者雖然有接觸有合作但彼此不發生明顯變化。

“塑”字的本義是用泥土等做成人或物的形象,它雖然也體現了外力的作用,但這種作用是立體的、全方位的,并能深刻改變目標的形態。“以文塑旅”更強調通過文化的力量,全面改變旅游的面貌,使之以一種全新形象示。在這個描述中,文化與旅游二者之間是全面的接觸,互相實施作用,在緊密關系上要比“以文促旅”大得多。

所以如果我們咬文嚼字的話,使用“以文塑旅”離大家所期望的文旅融合本質更近一些。另外,一般來說,級別高的文件或講話,在遣詞造句方面更嚴謹一些,也有更強的權威性與正確性。

透過宣傳口號看文旅融合的本質

以上我們從字面意義上分析了文旅融合發展這幾年從“促”到“塑”的進化,但 “以文塑旅、以旅彰文”也不能說就精準地表現了文旅真正的融合,因為畢竟融合的意思就是合二為一、融為一體,而不管是“塑”還是“促”、是“載”還是“彰”,其實都表明了文化與旅游仍舊是兩個行業,涇渭分明。

△景區外的民俗表演是文旅融合現階段重要的展現形式。圖為山西新絳縣古城景區外的迎新年賀新春鼓樂表演排練,高新生攝,源自《中國旅游報》

那么是不是說,還要繼續找更合適的詞語來更精準地描述文旅融合呢?

顯然也沒有這個必要,武漢大學的傅才武教授曾指出:“文化和旅游融合并不是要消除兩大行業賴以確立的行業領域邊界,抹平文化和旅游部門的行業屬性。事實上,文化行業和旅游行業各有自身所依賴的技術類型、管理規范和政策邏輯,因此,也存在明確的行業邊界。如果不承認文化和旅游的行業性質差異,所謂文化和旅游融合的命題就不能成立。因此,文化和旅游的融合,是承認差異、尊重行業主體特質基礎上的‘有限融合’。文化與旅游的融合,既不能理解為‘文化+旅游’的簡單連接,也不能理解為文化和旅游行業的‘全體合并’。”

而從文旅融合的前提“宜融則融,能融盡融”八個字中,也能看出來這個意思,文化和旅游二者畢竟是獨立存在很久的行業,各有明顯特點,還是有很多不能相融的地方,如有些風俗習慣(如天葬、水葬)、宗教儀式等不宜向游客開放,更不能以此為噱頭吸引游客。

提及文旅融合,有個觀點也被比較多地引用:“文化是旅游的靈魂,旅游是文化的重要載體。”這個表述側重于旅游行業,既說明文化的力量最終要通過旅游的形式進行變現,同時也說明文化與旅游二者之間是有區別的。旅游是文化的重要載體而不是唯一載體,文化產業本身有很多種變現的渠道與載體。這個觀點某種程度上和全域旅游的概念契合,強調的是旅游的變現能力:通過種種方式,把游客吸引到本地,或者是促使游客能在原先的基礎上有更多的消費,從而帶動本地經濟的發展。

另外還有一些宣傳口號也經常被從業者引用,諸如:“旅游沒有文化就沒有靈氣,文化沒有旅游就沒有活力”“文化是旅游最好的資源,旅游是文化最大的市場”“文化產業一旦與旅游融合就能贏得人民大眾,也才能成其為產業”……

△打文化牌促進旅游事業發展,是各地政府常用的推介手段。圖為“2018香港歡樂春節文化廟會——中華源·老家河南”場景,香包制作藝人在演示如何繡制香包。秦晴攝,源自《中國旅游報》

在寫工作總結或宣傳文案時,為了突出特點且不直接抄襲他人,相關人員就絞盡腦汁謀求個性化,于是就出來這么多“文”“旅”的組合文字,這類行為本身無可厚非,人們也不必過于較真。

不管宣傳口號怎么改進變化,文旅融合自有其規律可循,文化與旅游各自包含了豐富的內容,二者之間有既重合也能融合的交集部分,但這兩個行業不可能完全合二為一。因此,文旅融合從本質上來看,最終指的還是有限的融合,更近似于一種“和而不同”、互相促進的狀態。

文旅融合的歷史發展

從寬泛意義上來講,我國文旅融合的歷史很悠久,至少從改革開放以來,文化與旅游的融合幾乎就沒有間斷過。有學者對此做過研究,認為在2018年文旅融合概念正式提出之前,國內的文旅融合已經經歷了三個階段。

從1978年到2000年是第一階段。在形式上以入境游和國內游為主,北京、上海、西安、杭州、桂林等少數具有世界級文化和自然資源的旅游區域成為公認的熱點,依托古都、文物、遺址等史文化資源也形成了諸如故宮、長城、兵馬俑、莫高窟這些世界級的文化旅游產品及線路。

從2001年到2010年是第二階段。不管是入境旅游人數還是國內旅游人數都快速增加,文化旅游業態開始呈多元化發展,例如《印象·劉三姐》就極大地帶動了陽朔的旅游發展,麗江古城、平遙古城、江南古鎮等古城古鎮古街文化旅游形式受到人們熱捧。

△曾經轟動一時的大型山水實景演出

《印象·劉三姐》

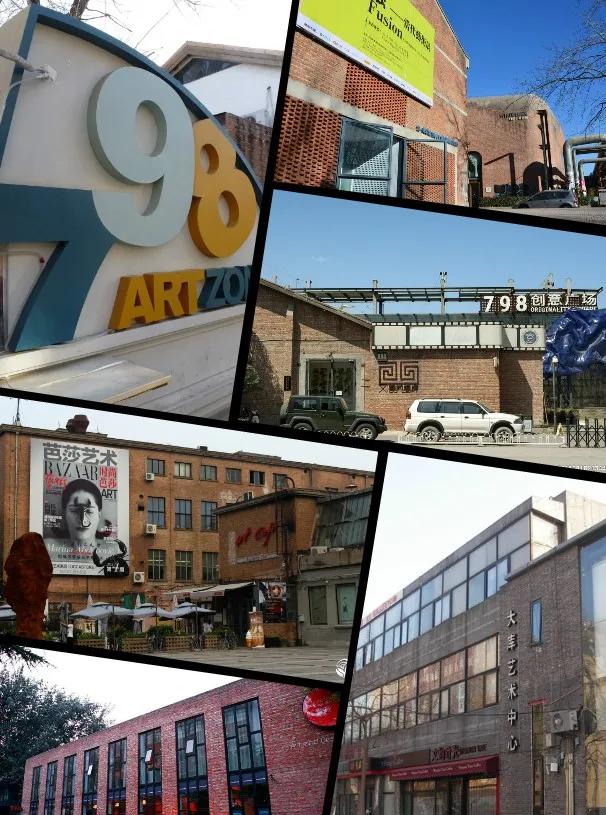

從2011到2017年是第三階段。國內旅游人數以及國內旅游收入等指標都創下新高,資本、科技、創意等市場要素對文旅融合的驅動力越來越強。各種旅游演出大行其道,各類文旅產業基金相繼設立,文旅企業加速資本運作步伐,以文旅小鎮、主題度假酒店、民宿、文創園區等為代表的文旅新業態逐漸興起。

而2018年文旅部成立后所大力提倡的文旅融合,正是在歷史基礎之上的傳承與創新。

在政府層面推進文旅融合的歷史中,有一份文件具有舉足輕重的地位,這就是2009年文化部與國家旅游局聯合發布的《關于促進文化與旅游結合發展的指導意見》。

△2009年推出的這份指導意見,時至今日還有很強的現實意義

在該文件中,正式提出了“文化是旅游的靈魂,旅游是文化的重要載體”之論斷,對文化和旅游深度結合的意義與重要性做了深入且精辟的論述,也提出了十個方面的具體舉措,例如打造文化旅游系列活動品牌、打造高品質旅游演藝產品、利用非物質文化遺產資源優勢開發文化旅游產品等。這份文件以及其相應的解讀,在今天都還具有非常強的現實意義,也經常被從業者所引用。

文旅融合的前景

如果站在更高的視角來觀察,現在所大力提倡的文旅融合可視作是國家建立文化自信的一部分,也是一種“回應當前世界文化和旅游行業發展趨勢的國家自覺”。這當然是從社會效益的角度來說,而從經濟效益角度來看文旅融合也有著極為光明的前景。

根據國家統計局剛公布的數據,2019年全國文化及相關產業增加值為44363億元,比上年增長7.8%(未扣除價格因素),占GDP的比重為4.5%,比上年提高0.02個百分點。同時期全國旅游及相關產業增加值為44989億元,占國內生產總值(GDP)的比重為4.56%,比上年提高0.05個百分點。文化與旅游兩大行業創造的增加值占GDP比重達到9%以上,更重要的是,二者多年以來都保持了較高的增長速度——文旅毫無疑問是國民經濟的支柱性產業。

幾乎所有的專家都認為,在未來相當長的一段時期內,文化和旅游都將有穩定的增長,文旅融合也將是政策的風口、行業的熱點和經濟社會的增長點。

△文旅融合成了各地宣傳片中著重強調的亮點

前景可期并不意味著就能坐享其成,采用正確的實施方式是推動行業高速發展的關鍵。

在中國的決策與執行體系內,要推動幾個行業的融合,機構整合是基礎舉措,否則很難真正融合,因為跨部門的合作往往效率低、效果小。

機構整合僅僅是第一步,從實踐看,在推動文旅融合工作時至少還要注意兩點。

首先要因地制宜,不要千篇一律。我國幅員遼闊,不同地方的地理人文各具特色,在推進文旅融合時只有找準自己的定位,才容易形成自己的模式。例如,北京有故宮文創、798藝術區為代表的創意化發展模式,上海有以迪士尼、國際藝術節為代表的國際化發展模式,廣東則有以華僑城、長隆為代表的科技化發展模式,成渝地區有以寬窄巷、春熙路為代表的生活化發展模式。如果脫離本區域的實際,盲目照抄照搬往往是事倍功半。還有些地方在定位上走向另一個極端,經常搖擺不定,今天搞文創,明天搞古鎮,后天搞會展,最終很容易一地雞毛,白白浪費了大好的發展時間。

△成都特色步行街、城市地標之一——寬窄巷

其次是尊重規律,不要急于求成。那些文旅融合發展比較好的地方,無一例外都已經過較長時間的積累與鋪墊,像北京798藝術區的發展、故宮文創的厚積薄發等,莫不如此。在如今的文旅融合工作中,有些地區比較急于求成,總想通過某種捷徑快速見到效益,僅僅把文化與旅游做了簡單相加,對外就宣傳說是文旅融合取得了突出效果,實質上還是兩張皮,游客看到的很可能是旅游地產的大行其道和旅游商品的大同小異,根本沒有良好的文化體驗。現在不少門庭冷落的文旅小鎮和人造景區就是例子。

因此文旅融合之路還是要一步一步扎實邁進,急于求成往往只能有拔苗助長的結局。

△798藝術區在成為北京都市文化的新地標之前,經歷了多年的積累與改進

同時,這種急于求成的心態也反映在各類公開的工作規劃與外宣稿之上,各種彰顯不凡的四字詞、對偶句層出不窮,既讓外人看得眼花繚亂,也拔高了游客的期望值,很容易乘興而去敗興而歸。

結語

現在有不少行業都在提倡跨界、融合,希望能用一種嶄新的形態來面對新的發展格局。

有些行業提倡的融合由于“先天性”的因素,面臨著很大的困難,例如媒體融合從正式提出到今天已近七年時間,進度緩慢,成效不彰,兩張皮的現象還很嚴重,廣大從業者仍在苦苦探索之中。新媒體與傳統媒體可以說是分屬兩種不同維度的運營模式,二者的關系可能更近似于產業升級而不是互相融合。

而文化與旅游的融合相對來說難度要低很多,兩個行業有交集,融合本身有歷史的延續性,也有強烈的市場需求。隨著國力的增強,人均GDP跨過1萬美元門檻,文化與旅游行業有著很好的持續快速發展的堅實基礎。因此只要因勢利導,按規律辦事,文旅融合收獲社會效益與經濟效益的雙豐收并不難。