在過去的2020年,一款名為“小宇宙”的播客App悄悄“闖入”國內播客圈。也是在這一年,曾日漸式微的播客突然重回聚光燈。

2020年2月,音頻巨頭喜馬拉雅上線播客頻道,推出行業榜單;6月,字節跳動上線番茄暢聽App;9月,快手推出播客應用“皮艇”;11月,網易云音樂開通了“播客云圈”,增設底欄入口,探索播客社交;12月又在內測新版首頁新增了“播客”頂部tab;春節前夕,喜馬拉雅再度發力,推出春節主題策劃“就地過年不孤單”,聯合14家播客在線分享新春趣事。

對于遍地紅海的互聯網,中文播客領域尚未有扮演中心化角色的產品出現。巨頭們邁入播客這片藍海,在自己擅長的知識付費或音樂領域增設新功能,產品變得越來越重。就在這時,一款輕量型播客App——“小宇宙”出現了。

比起其他App,小宇宙只關注播客這個細分垂直領域,并且憑借獨特的利基內容社區形式入場,開始了擴張之路。

什么是播客

播客是音頻產品的一個分支,可以說是自廣播電臺之后,“新一代”的音頻媒介產品。

一檔典型的播客,通常包含一個或多個主持人,他們聚在一起討論特定的主題。內容涉及行業觀察、科學研究到生活、娛樂、書影音等各個方面,時長通常在30-90分鐘不等。

國內兩檔頭部播客“隨機波動”和“日談公園”都屬于泛文化類播客。日談公園,創立于2016年,創辦者李志明幾乎是國內最早一批做播客的人;隨機波動的創辦者是三位來自界面的女記者。2020年新周刊將“年度新媒體”頒給隨機波動,其中一句頒獎詞寫道,“把聲音當做泥和磚,在視覺媒介的世界之外,構筑了新文化和新思想的烏托邦”。

在傳統廣播內容與收聽渠道開始互聯網化后,移動音頻應用在2013年左右迅速萌芽并得到發展。今天的很多音頻巨頭如喜馬拉雅、網易云音樂都在2013年上線。

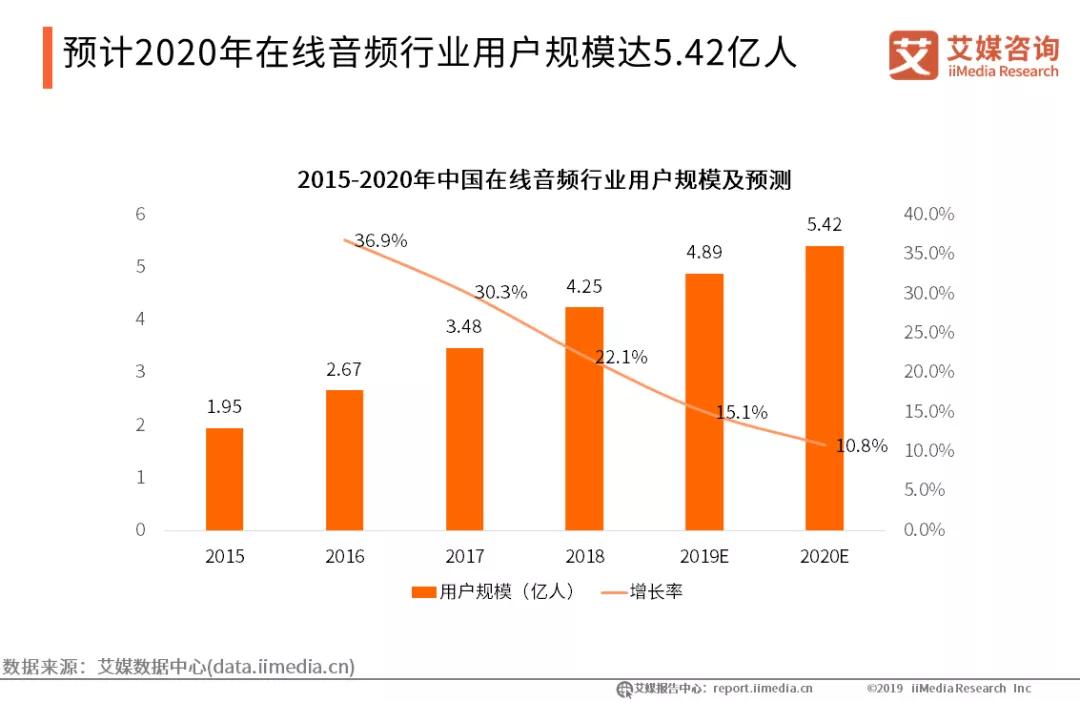

艾媒咨詢曾預測,國內在線音頻市場有望在2020年實現5.42億用戶規模。與其同時,音頻內容也日益多樣化,如果在地鐵里你看到一個人塞著耳機,聽的可不一定是音樂,還有可能是脫口秀、付費課程、一本書或者一檔播客節目。

在短中長不同類型的視頻紛紛搶奪用戶的注意力的當下,播客作為長音頻媒介產品在另外一個賽道服務著一個日益龐大的聽眾群體。

雖說播客,在中文語境,還是小眾的存在;但在英文語境下,播客和視頻一樣早已是大眾媒介產品。

據NPR和調研公司Edison 數據,早在2019年,美國已有達51%國民聽過播客(中國同類音頻產品使用率僅29%),有四分之一的美國人,擁有每周聽播客的習慣 。

縫隙的“填充者”

那么,播客在中國為什么一直火不起來?

首當其沖的就是內容渠道問題。在傳統播客生態中,內容的存儲端與消費端通常是分開的兩個產品。用于音頻文件托管與發布的平臺只和內容生產者有關,內容消費者則是在另外一些專門用來收聽播客的應用程序中,尋找適合自己的節目。

這也就是“泛用型客戶端”的基本邏輯,Apple Podcasts就是典型的泛用型播客客戶端。但對于中文播客聽眾來說,人們早已習慣了國內互聯網巨頭開發的平臺類產品,無法適應泛用型客戶端這種停留在web2.0時代的產品。

平臺與產品,生產者與消費者之間產生了認知的鴻溝,亟待新產品出現填補縫隙。

2020年3月,小宇宙App在各大平臺上線,是中文互聯網內第一個播客泛用型客戶端。小宇宙專為播客設計,簡單易懂的界面顯著降低了用戶尋找節目的門檻。

美國《連線》雜志前任主編克里斯·安德森曾在《長尾理論》里提到:在一個無限選擇的時代,統治一切的不是內容,而是尋找內容的方式。推薦系統和其他類似工具都能幫助你在長尾中找到合適的產品,我們用一個詞就可以完美地概括所有這些工具-過濾器。事后過濾器不會把產品趕出市場,只會刺激新的需求,為業已存在的產品創造市場。

從這個意義上講,小宇宙擔當著填補產品與用戶之間縫隙的角色。一個“事后過濾器”。

小宇宙App誕生之前,中文播客聽眾多數使用蘋果手機自帶的Apple Podcast, 或是歐美專業播客應用,如Spotify, Pocket Casts等。用戶分裂成一個個孤島,孤獨地收聽節目,很難找到一個平臺,來交流自己收聽播客的感想。

2020年中文播客市場已經不乏優質的高產節目,Listen Notes統計數據顯示,截止到2020年5月,中文播客的數量已經超過1萬個。但因為缺少分享和推薦的平臺,搜索渠道也不順暢,這些高質量的內容往往鮮為人知。

小宇宙的基因

圣勞倫斯大學廣告與整合營銷傳播學教授科迪·斯克里茲波夫斯基(Cody Skrzypkowski)曾提出一套“利基內容社區”理論,他認為利基內容社區就是一群有著相似小眾愛好的人聚在一起分享觀點,產生價值。

在社交媒體這片看似光鮮亮麗、充滿機遇的“淘金地”上,龐大的巨頭們瓜分著漸趨枯竭的用戶紅利。而“利基內容社區”形式,或許可以視為社交媒體的新浪潮。

小宇宙顯然是社交媒體新浪潮的弄潮兒。

在產品設計上,小宇宙無論從底層邏輯還是從功能設計上都指向這個核心關鍵詞——利基內容社區。

首先是底層邏輯上。與國內主流音頻客戶端的“平臺”思路不同,小宇宙支持通過 RSS 鏈接來訂閱節目。只要將節目的 RSS 鏈接粘貼在搜索框內,小宇宙就會自動彈出對應的節目列表,減少了對生產者運營內容的干涉。對于播客節目,小宇宙的作用就相當于播客收納箱。清爽的產品界面,充足的利基內容,是社區得以活躍的第一步。

其次,功能設計方面。小宇宙為做好內容推薦和社區氛圍,改善了搜索界面、設置點贊進度條和評論時間戳。

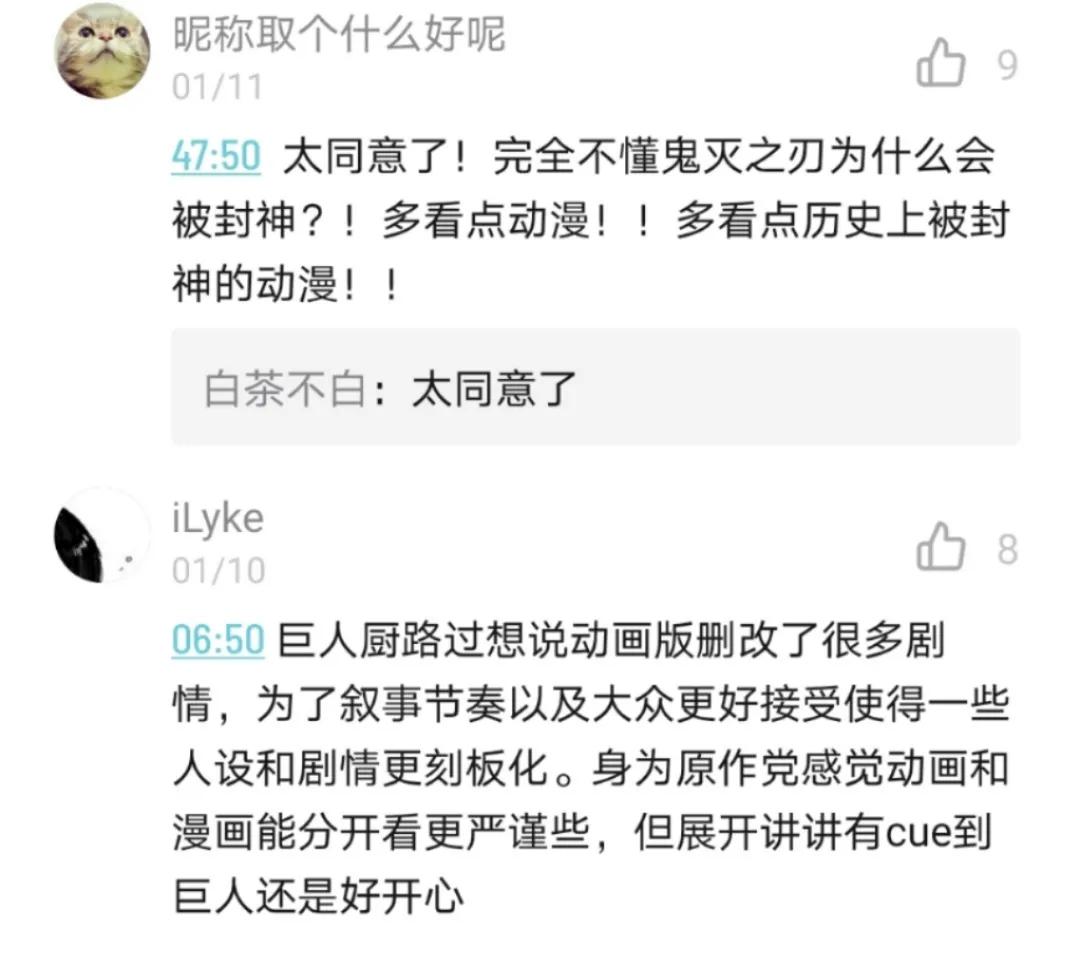

小宇宙客戶端內某節目的評論截圖

由于音頻產品的搜索在文字呈現上不同于視頻和圖文產品,主動搜索很難達成。播客單集搜索功能比很多平臺的搜索節目功能對播客新用戶更友好。

“這就好像你進了一家書店,看到所有的書都是塑封紙包住的,不能翻,還是能翻書的書店對顧客更友好。同樣的道理,如果以播客單集來帶節目的話,也會更加容易讓人接受一點。”小宇宙的創始人kyth這樣解釋。

至于點贊進度條,通俗來說,就是利用用戶對播客的評論和看法,做內容推薦。比如在收聽某一期節目時,在播放頁面,用戶可以直觀地看到節目被點贊最多的時間點,這樣基于他人的收聽體驗可以更好地做出收聽選擇。

而評論區時間戳,更像是音頻的“彈幕”。用戶在評論時勾選添加時間節點,不僅方便自己回顧,還能給其他的用戶制造有效的信息。通過用戶的評論,進一步具象化音頻內容,讓聽眾快速地get到共鳴點。利用消費者的情緒來聯結供給與需求,釋放長尾市場的潛力,造出利基內容社區的“社區氛圍”。

小宇宙正是通過上述設計探索更精準地滿足用戶個性化的需求,將長尾向后側推拉,構建起了聲音媒介自帶的強社區屬性。

事實上,小宇宙的內容社區基因絕非空穴來風。這款產品出品方是以“社區用戶粘性與歸屬感”著稱的即刻。

很多80、90后,對即刻并不陌生。它創立于2014年,是一款基于興趣的信息推送提醒工具。即刻的創始人葉錫東曾在Google+團隊工作,他的項目原本是谷歌用來對抗Facebook的社交平臺,但現在早已變成一個基于收藏夾的陌生人興趣社區。

谷歌的從業經歷某種程度上,造就了他對利基內容產品的興趣。

在2019年即刻被迫下架前,仍保持著100萬月活,在興趣社交領域,稱得上是頭部產品。2019年7月12日,即刻因不可抗原因服務器被關停,這之后的一年,即刻團隊內部開始孵化新項目。到2020年6月10日,公司已孵化出了6個產品,幾乎全部針對利基市場。小宇宙正是其中一個,并且是用戶增長速度最快的產品。發布兩個月不到,小宇宙就積累了十幾萬每周收聽30分鐘以上的核心用戶。

小宇宙App產品負責人kyth回憶,在2019年夏天,即刻被下架的那段時間里,他們選擇做小宇宙,是因為在即刻一個叫做“一起聽播客”的圈子里發現了用戶們大量未被滿足的需求。

小宇宙從社區而來,又向社區而去。

變現之路探索

從本質上看,播客仍屬于一門內容生意,盈利方式無外乎廣告、內容付費、賣周邊帶貨或組織線下活動。但由于播客市場沒有第三方服務、節目分發的特殊性,在國內播客的商業化探索一直是在摸著石頭過河。

平臺和產品的分離,客觀上導致了內地互聯網中熟悉的商業模式與流量入口的聯動出現了裂縫。因此商業化在中文播客生態中推進十分緩慢。

歐美聽眾聽電臺的習慣已有將近上百年的歷史,受眾對電臺節目的要求非常高,也有很強的粘性,包括創作者,從學院里面的教育到各大機構的培訓,再到商業上的嘗試都非常成熟。“中國這幾個鏈條幾乎都不存在,可以說大家都是白手起家在做。”

國內首檔敘事類播客《故事FM》的創始人寇愛哲這么形容歐美播客市場和中國播客市場的差別。

的確,2020年宣布將音頻作為戰略方向的國外音樂流媒體平臺Spotify,在收購播客托管公司Megaphone后,打通上下游產業鏈,擁有了一個完整的播客生態系統:獨家節目網絡、播客播放器、播客創作軟件、托管公司和自己的廣告銷售團隊。

2020年第四季度,Spotify的財報成為“迄今為止凈增值最高的一個季度”,其中播客業務實現了“指數級增長”,同比增長 200%。這一切在國外相對比較成熟的環境下顯得順理成章,在中國卻步履維艱。

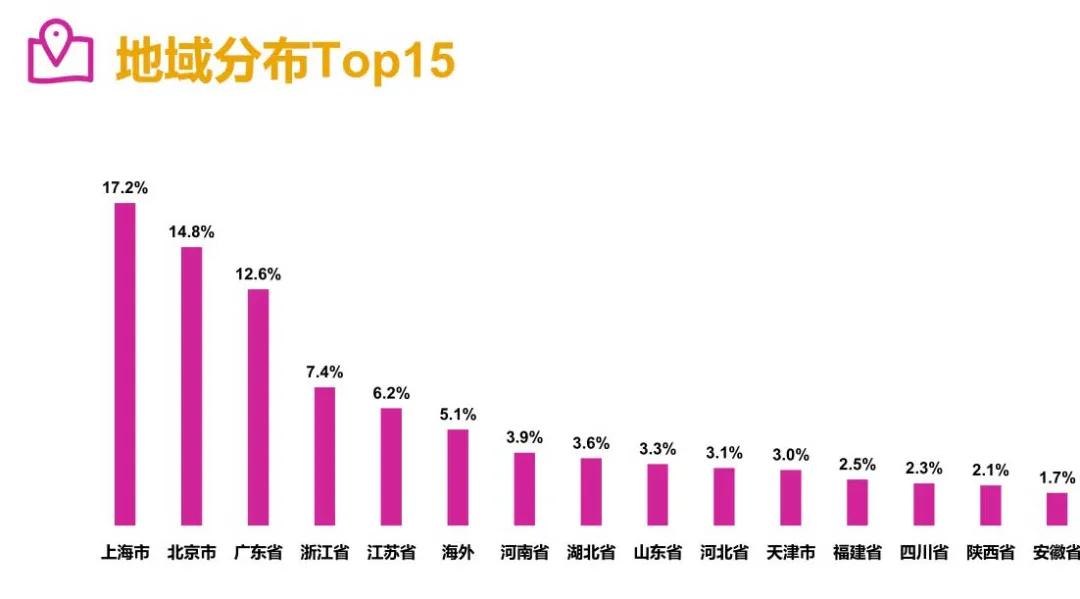

中文播客用戶并非覆蓋全年齡段,而是集中在北京、上海、廣州、深圳、杭州及其他新一線城市的高學歷單身人士,接近一半的中文播客聽眾月收入處于5000-15000元這一區間。

來源:Podfest China 2020中文播客聽眾與消費調研報告

這類人群擁有多樣化的興趣以及態度,一方面對知識付費的意識在不斷加強,另一方面,也緊跟潮流,擁抱變化。他們是最有價值的用戶,但同時也是最難“討好”的用戶。

小宇宙出現之前,國內頭部播客的內容創作者更多的是在單打獨斗,在內容付費服務,廣告、電商帶貨以及旅游產品在內的商業模式之間摸索,探索用戶口味。

《日談公園》誕生于2016年。早期,創始人李志明及同事探索過和讀者互動的深度旅游產品,反響平平。這之后,《日談公園》開始嘗試付費系列節目。在與松下洗碗機合作中,日談主播們先講疫情對于自己產生的變化,聊到宅經濟,繼而自然地帶入洗碗機廣告,這種軟性植入的方式,讀者反饋很好。

據行業媒體調研數據,最能被聽眾接納的廣告形式是片頭片尾錄播廣告(51.6%)和品牌長期贊助/冠名節目(50.5%),軟植與定制化內容(31.8%),主播在節目中間進行口播(31.5%)。這表明,聽眾在歡迎商業化的同時,也希望內容與廣告間能夠有所區別。

2020年,投資人也紛紛開始好奇播客這個領域。GGV紀源資本正在經營一檔企業播客《創業內幕》。市場副總裁曹琪提到,“《創業內幕》正在成為重要的品牌杠桿,幫助公司實現‘破圈’,去年我們有兩三個項目都是在節目宣傳之后拿到了融資。”

頭部播客單打獨斗,不知名小播客靠愛發電,馬太效應愈發明顯。而小宇宙作為利基內容社區,開始承擔起“黏合劑”和平臺的作用。

2020年10月,在PodFest China年會上,小宇宙負責人Kyth先是提出了播客的信任指數——收聽時長,作為衡量播客商業化的重要指標。

“2020年,小宇宙上線以來,累計被收聽時長最高的一個播客,所有聽眾的播放時長加在一起,在小宇宙里面已經有24萬小時,折合27年。”聽眾投入的時間里面潛藏著巨大的價值。

“你聽一個人講話,講1小時、10小時、100小時,是完全不同的信任指數。信任在媒介里面,其實是和商業價值掛鉤的。

另外,他提到小宇宙也將向“知識付費”領域邁進。

2020年11月3日,小宇宙App更新推出宇宙錢包充值服務。現金充值可以換算為星空幣,用于購買平臺上的付費節目。小宇宙App與前面提到的日談公園、聲動活潑在內的幾家頭部播客洽談合作,將陸續推出第一批付費節目。

僅5個月前,Kyth在接受采訪時,對商業化還不置可否:“小宇宙的產品商業化仍處在探索階段。因為商業化根本上還是產品得有一個價值,如果需求其實沒有滿足很好的話,你是沒法談商業化的。”

但到了10月,已經開始穩步推進商業化。與此同時,12月,小宇宙宣布和QQ音樂深度合作,在QQ音樂同步更新小宇宙每日推薦的三檔播客內容。

小宇宙先以產品吸納生產者和消費者,再探索商業化模式,激進中不乏理性。

******

在2020年10月底的一場播客行業活動上,音頻頭部App喜馬拉雅的副總裁殷啟明在分享中提到,要評估一個行業的熱度,還是要衡量其從生產到消費一整條鏈條的成熟程度。

“在內容生產端,創意人士、制作方、中間商、分發商等各個環節是否已經形成高效率的合作模式,可以持續孵化有吸引力的優質內容?在消費客戶端,是否已經擁有足夠的用戶?是否已經存在足夠成熟的品牌商業模式?從這兩個維度來看,中國播客行業勢頭可喜,但依然處于起步階段。”

成長于巨頭縫隙中,小宇宙異軍突起,并且試圖完善播客產業鏈,達成更好的業內生態。它所搭建的利基內容社區能否為這個行業帶來新的希望呢?答案仍是未知。