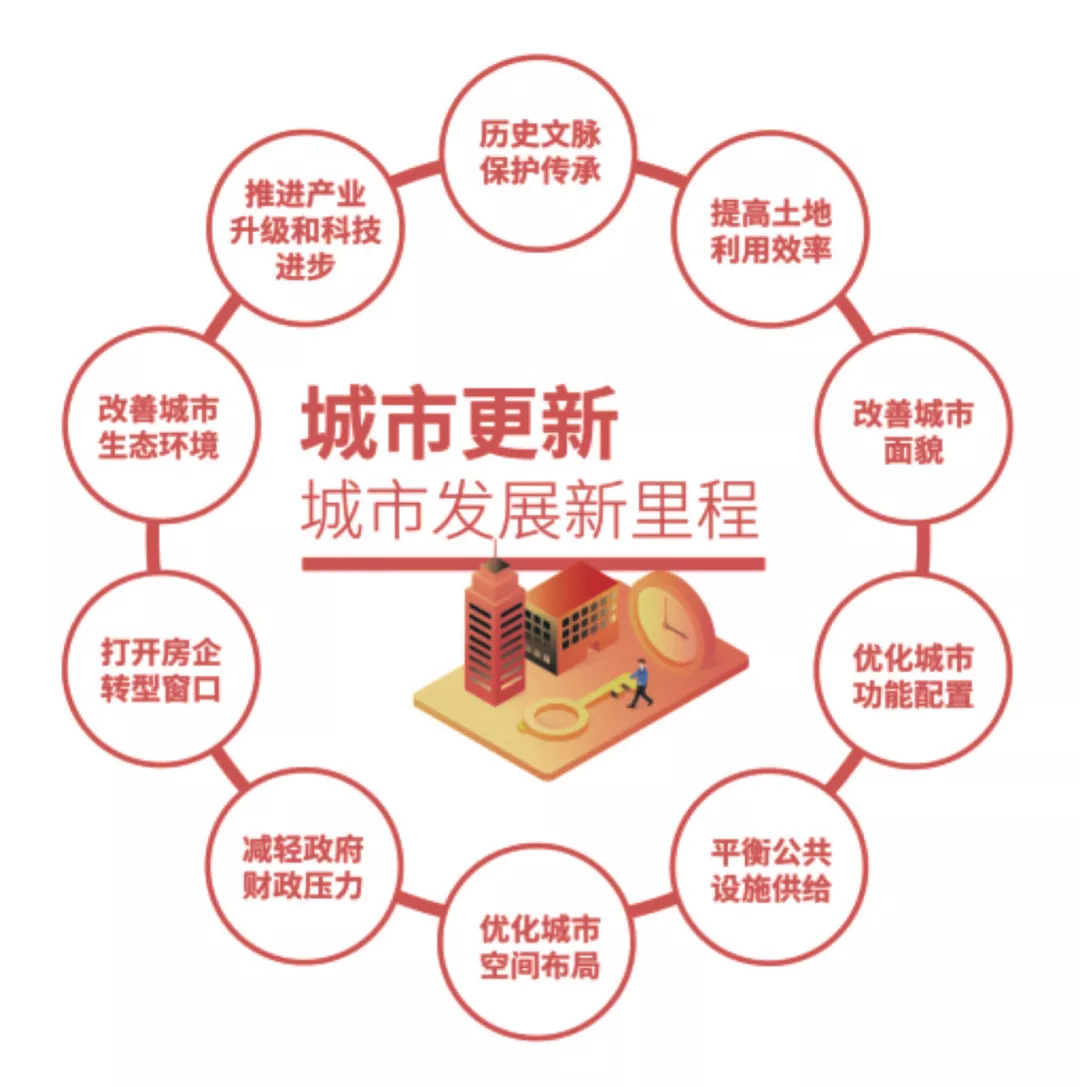

城市更新,于國家而言是實現高質量發展,惠民生、促消費、促投資的多得之舉;于城市而言,是加快城市發展方式轉變、推動城市空間結構優化的必然選擇;于企業而言,是改變傳統開發經營方式,實現企業轉型的新窗口。

2021中國城市更新白皮書(摘編)

2021年對于城市更新領域來說,注定是具有劃時代意義的一年。

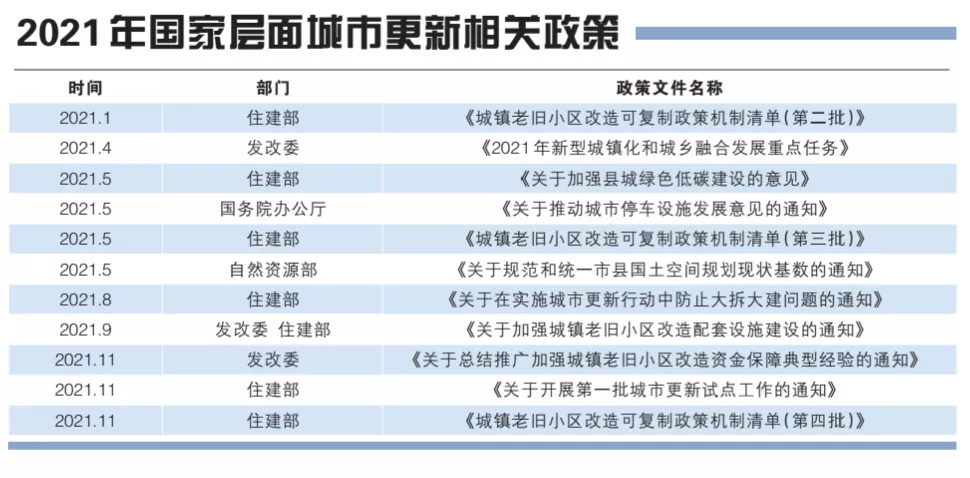

年初“城市更新”首次寫入政府工作報告;“十四五”規劃綱要將城市更新行動列為國家戰略;國家發改委將城市更新列為2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點;住建部出臺《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》,全面規范城市更新工作;21個城市(區)被列為首批城市更新試點。一系列頂層設計和制度安排,標志著城市更新由此前的自發探索階段轉向覆蓋全國的國家戰略行動。

城市更新,于國家而言是實現高質量發展,惠民生、促消費、促投資的多得之舉;于城市而言,是加快城市發展方式轉變、推動城市空間結構優化的必然選擇;于企業而言,是改變傳統開發經營方式,實現企業轉型的新窗口。因此既有國家戰略與政策的要求,也有社會對城市功能的需求,還有房地產行業轉型突圍的訴求,可謂“三期疊加”。

在此行業背景下,中國城市與區域發展研究院(中房智庫)聯合中央財經大學,重磅推出《2021中國城市更新白皮書》,從我國城市更新事業的背景和發展歷程、政策動態、融資模式創新、用地政策創新、典型企業和標桿項目解讀等方面,對2021年城市更新工作進行了全方位的梳理。現將報告相關要點做一簡要摘錄。

一、城市更新發展背景及政策演進

從上世紀70年代開始,我國的城市更新經歷了從萌芽、起步、探索到提速的四個階段。2020年之前城市更新重點聚焦棚戶區和老舊小區改造。2017年國務院常務會議提出三年棚改攻堅計劃,2020年提出全面推進老舊小區改造工作。2021年城市更新行動列入“十四五”規劃綱要,成為國家戰略,由此開啟了城市更新的新紀元。

為了落實“十四五”規劃,2021年8月住建部出臺《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》。要求嚴格控制大規模拆除;保留利用既有建筑,保持老城格局尺度,延續城市特色風貌;加強統籌謀劃,探索可持續更新模式,加快補足功能短板,提高城市安全韌性。2021年11月,住建部推出第一批21個城市更新試點城市(區),旨在因地制宜探索城市更新的工作機制、實施模式、支持政策、技術方法和管理制度。

地方政府在城市更新領域探索實踐,逐步形成可復制、可推廣的經驗做法。例如北京在城市更新中嚴格貫徹落實總體規劃“控增量、促減量、優存量”的工作要求,在五大更新體系支撐下不斷改革探索;成都圍繞建設公園城市示范區總目標,以規劃為戰略統領,推動城市有機更新從頂層設計到落地實施全流程傳導;重慶通過城市更新構建中心城區“一核、兩江、三谷、四山、五城、六名片”的城市空間格局;上海以全生命周期管理統籌城市更新相關規劃、建設、管理全過程,建立貫穿事前、事中、事后的全生命周期管理閉環;廣州將城市更新納入國土空間規劃“一張圖”,形成以存量資源再利用為主線的空間發展模式;深圳以“人民城市”理念系統推進城市更新工作,將符合條件的低效存量建設用地納入標圖建庫范圍進行改造……凡此種種,不一而足。

在城市更新實施主體上,逐步從原來的政府主導轉向以市場機制為核心,引入社會資本參與開發運營。在這一過程中,房地產企業發揮了主力軍的作用。據克而瑞數據,百強房企中參與城市更新的比例已達到80%,已有51%的房企運營規模超百萬平方米。從百強企業布局的城市更新業務分布來看,項目主要集中于珠三角、長三角以及京津冀重點城市,尤其是以廣州和深圳兩個城市參與的企業最多。

隨著房地產增量市場趨于飽和、城市更新市場規模不斷擴大,傳統的“拿地—開發—銷售”的開發模式逐漸被“選項目—投資—改造—定位—運營/退出”模式所取代,這一模式對房企的融資能力、長期運營能力也提出了新的考驗。

二、城市更新融資模式探討

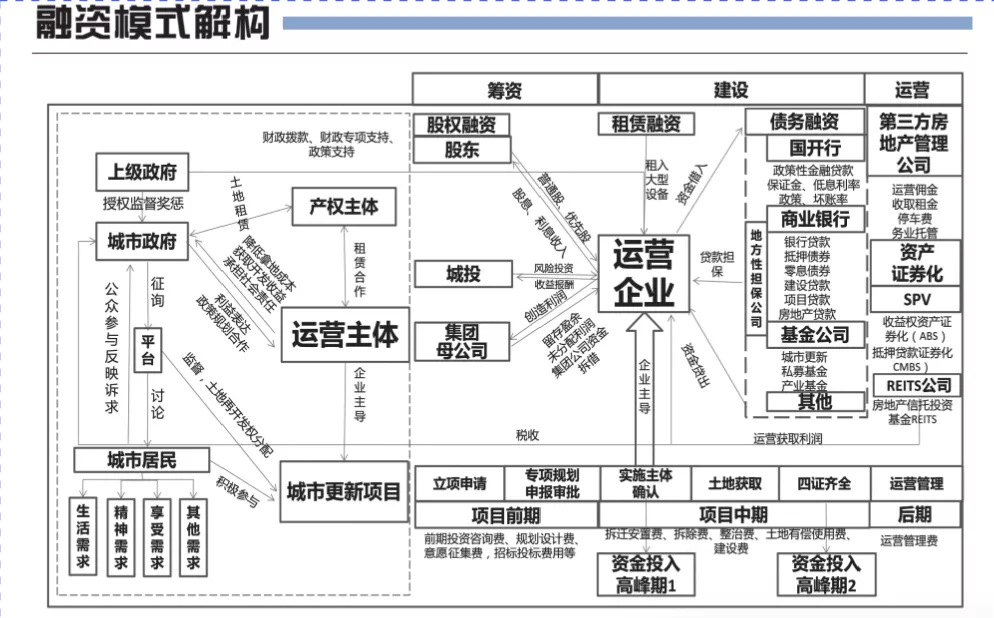

對于企業主導城市更新來說,面臨的最大難題是融資難、融資貴。城市更新項目開發周期長、難度大,項目現金流與收益均存在不確定性,項目初始資金籌集壓力大。借貸資金成本在企業融資成本中占比較高,而企業在項目前期一般無現金流入,企業資金運用成本較高。城市更新過程中周期和城市更新主體行為具有不確定性,會對現金流造成極大沖擊,且城市更新項目轉讓與退出機制模糊,融資以項目現金流作為抵押,風險較高。

相比傳統房地產開發,在“三道紅線”融資監管之下,城市更新具有一定的融資優勢。可充分利用這種優勢,比如地方專項債、城市更新基金、基礎設施REITs等融資方式進行融資,加快推進房企參與主導城市更新。

★ 在項目形成階段,主要融資渠道包括集團拆借、項目公司引入資金實力強的股東主體、前期運作公司+投資公司、銀行拆遷貸(更信貸、舊改貸)等方式獲得資金支持。

★ 在項目前期準備階段,籌資模式主要包括內部融資、股權融資、資金拆借、爭取城投資金等。

★ 在項目建設階段,在債務融資上首先選用國開行設立的專項貸款;其次是商業銀行貸款、非標融資、信托開發貸、城市更新基金等;最后是地方擔保公司、租賃融資等其他融資方式。根據項目建設的不同階段采取相應的應對措施。

★ 在項目的經營管理階段,這一階段企業可通過與第三方房地產管理公司簽訂管理運營協議,收取一定的土地租金、物業費用以及停車費等;同時企業還可以進行資產證券化,賺取收益,獲得利潤。另外可以向銀行申請經營性物業貸款。

另外,PPP模式在城市更新中不僅僅是一種融資工具,更是一種治理工具。PPP模式下,政府通過公開引入社會資本方,由政府出資方代表和社會資本方成立項目公司,以項目公司作為項目投融資、建設及運營管理實施主體。項目投入資金有賴于股東資本金及外部市場化融資。該種模式適用對象為邊界較為清晰,經營需求明確,回報機制較為成熟的項目。

三、用地政策創新

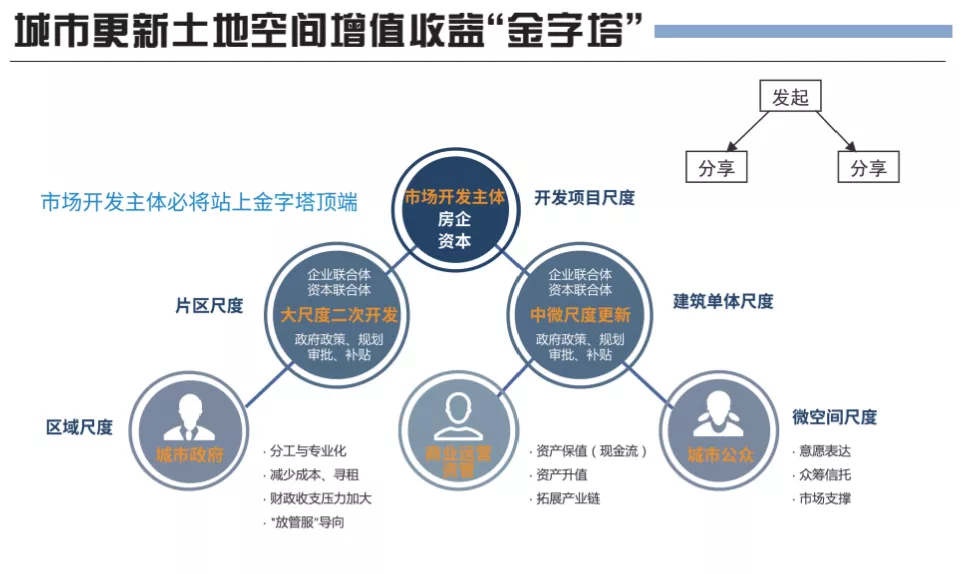

在城市更新土地利用方面,主要聚焦存量土地,因此傳統的土地配置方式已經不適于城市更新。傳統土地利用方式存在土地閑置、效率低下與公共空間缺失的矛盾;用地政策老舊,滯后于土地實踐;土地性質和多元主體復雜,缺乏多元配套模式等一系列問題。需針對這些矛盾和痛點,研究土地配置模式和相關配套政策。

針對大型公建設施用地,需由政府主導進行土地經營權出讓流轉,輔以相關配套政策;針對小型公建設施用地,需由政府、社區作為中介,進行相關財政撥款或作為經營權流轉中介給予支持;針對無主土地,政府需通過相關流程或政策,明確土地權屬;針對建筑物性質與地類性質不一致問題,需由政府、社區運營企業等主體協商后完成土地用途變更。

在城市更新中土地利用創新方式主要有以下三種模式。

1、政府主導、企業參與型土地利用模式。

針對政府所有的土地,主要類型包括市政基礎設施用地與小型的公共建設用地。政府通過競爭招標的方式將土地以簽訂協議的方式出讓給企業,由企業作為運營主體,充分發揮企業優勢,利用所具備的如企業的商業關系網、規劃設計等資源進行整合。在充分調查和了解民意的基礎上,對于運營的對象即土地這一要素進行合理的企業市場化運作,根據需求與用地性質打造與居民需求相符合的土地功能區。此外,一部分無主用地將會通過法定的程序進行審批確權登記并將其回收,由政府主導,將原無主用地劃撥給社區或街道,再由社區與企業進行合作開發運營。

2、政府中介型土地利用模式。

針對使用權歸屬私企的土地,在其土地使用權期限未到而土地利用效率極低的情況下,社區通過上級財政撥款,以簽訂合同的方式租入土地。同時社區將土地以簽訂協議的方式出讓給企業,交予企業市場化運作,企業根據用地性質與周圍資源,將其配備公共服務設施打造公益性空間;以低租金等形式招商引入商戶打造商業空間;同時對于復合用地打造相應的半公益性辦商業性空間,以滿足服務對象即居民的需求。在不改變土地權屬的情況下,完成了土地經營權的流轉,同時給予運營企業一定財政補貼以緩解資金壓力。

3、市場主導型土地利用模式。

由企業直接與土地使用權人進行協商,以協議、入股等方式獲取土地的經營權。政府的作用被間接化,在此過程中以提供登記、牌照變更和監督、補貼等方式為主,提供相應的政策支持。市場主導型土地利用可簡要概括為:由土地原使用權所有人直接與運營企業簽訂協議轉讓經營權,或通過成立項目公司或SPV的方式,將土地使用權以入股形式轉讓。在此過程中由金融機構提供入股和減少運營企業巨額租賃費所帶來的資金鏈壓力,更好地保障項目高效運營。

文章來源:城市與區域治理研究院