一、結構成本控制的管理思路

1.對整個設計的全過程進行管理

大量的統計數據和實踐表明,前期策劃和設計階段(項目策劃、方案設計、初步設計、施工圖設計)影響整個地產項目投資在80%以上,而結構成本占到建安成本的40%~60%,同時結構成本還常常由于策劃及設計管理的好壞出現非常大的波動,常常造成上千萬元的造價差別;因此結構成本控制就成為整個設計階段成本管理的重中之重。

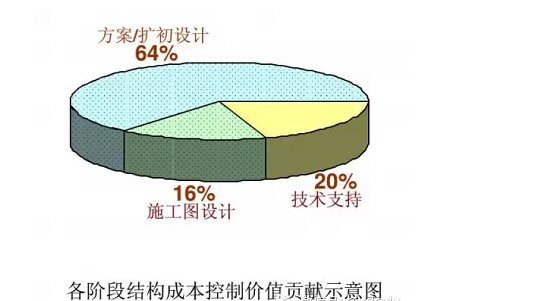

結構成本的控制必須是全過程的,但從不同設計階段對結構成本控制貢獻值來看(如下圖),方案、擴初設計階段的貢獻值高達64%,需要重點關注。其中,方案階段主要是對結構可行性及合理性判斷,避免返工;擴初階段主要關注結構方案的優化;施工圖階段進行精細化設計;施工配合階段主要參與重大設計變更。本文全面分析龍湖成本管理中的結構成本控制方法,有助于為相關管理者提供實操借鑒。

2.選擇綜合素質高的專業負責人

專業負責人應有2、3個以上的業績、經驗,市場反饋圖紙質量好,負責意識、成本意識、服務意識強,在圖紙修改和專業配合、工地現場配合等方面做得好,且專業負責人對項目有影響力和控制力。

二、重在事前控制、過程控制

3.設計要求、成本控制意識的灌輸

與設計方的合作最擔心的是風險,因此要加強設計前期的思想溝通和融合,特別要注意采取尊重平等的心態,進行質量標準的換位考慮,把我們特別關注的關鍵點灌輸給設計方,每項設計要求必須與設計方充分溝通,并達成共識。

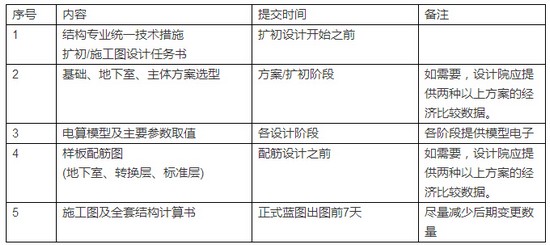

4.設計過程中必須控制的關鍵節點

結構設計管理控制關鍵節點

三、結構成本控制的技術關鍵點

5.按照高度分界點控制建筑物高度

建筑物高度、風荷載大小、地震設防烈度對結構成本會有較大影響。當建筑物高度超過且接近分界點時,盡量通過優化層高、標準層面積、樓層數,使建筑物高度按照高度分界點控制。比如,60米是50年一遇/100年一遇基本風壓的分界點;30米是框架結構抗震等級的分界點;60米是框架—剪力墻結構抗震等級的分界點;80米是剪力墻、框支剪力墻抗震等級的分界點;抗震等級每提高一級,內力放大系數、構造措施均提高一級。

6.建筑物高寬比超限的控制

高層規范規定:在6度及7度抗震設防區,剪力墻結構及框架核心筒結構的高寬比不宜大于6,框剪結構的高寬比不宜大于5。首先需要明確的是,建筑高寬比超限不屬于抗震超限的審查范圍,即高寬比超限是可以的,但是必須采取適當結構措施,因為高寬比越大,主體結構抗傾覆力矩也越大,由此便會增加結構的成本,而建筑成本也會增加,因為同等面積情況下,高寬比越大的外墻長度越長。

對于不同地區,高寬比超限增加的成本也不同,主要的影響因素有:超限程度、風荷載、地震力。例如深圳某項目為高層住宅,地震設防烈度7度,基本風壓0.75kN/㎡,地面粗糙度C類,高度為99.8米,結構進深為13.0米,高寬比達7.6,比當地正常高寬比建筑,增加結構成本約45元/㎡。

7.三方面著手控制層高

(1)控制結構梁高:結構本深最經濟的取法是1/8~1/12的跨度,建議作1/12~1/15的跨度;綜合減少的成本因素后,由于梁截面減小后增大的含鋼量是值得的;層高控制關鍵部位:如公共走道、設備管線密集處等,建議采用寬扁梁、型鋼梁;進行綜合成本分析后,可考慮采用實心或空心無梁樓蓋,無梁樓蓋在車庫頂板結構(樓板跨度、樓面荷載較大)中具有一定的經濟優勢,空心無梁樓蓋在車庫頂板覆土較厚(≥1.5m)或有消防車荷載時更有優勢。

(2)控制設備管線空間:對于風管、電纜橋架、給排水、消防等管線密集處,采用綜合管線圖進行優化設計,往往可以節約200mm的高度;要求設計院對公共走道、地下室、大型商業進行綜合管線圖設計,建議由暖通空調專業設計人員完成,以優化設備管線所占的空間高度。

(3)結構梁高空間、設備管線空間的相互利用:結構主梁與主管線平行布置;與管線相交處采用變截面梁;管線穿結構梁處理,預留洞口尺寸一般控制在梁高的1/3以內;采用無梁樓蓋,設備管線與柱帽(如設置)在同一高度空間。

8.以投入產出比來權衡和控制結構超限

由于結構超限,設計時勢必會對結構主體采取加強措施,由此造成結構成本的增加及設計周期的加長。此時應該通過超限后的投入產出比來權衡和控制結構超限;一旦確定方案,結構超限不可避免后,要做好與設計院及審圖公司等職能部門的工作,以便后續工作的順利進行。

9.地下室布置合理優化

地下室設計(方案階段)的習慣做法是盡可能多的把面積劃進來,從理論上沒什么問題,但往往這樣做出來的地下室有很多無效的面積,既不能做車位又不能做設備用房,反而增加了成本,這就要求我們在做方案的時候就要對地下室布置作合理的優化。

10.鋼筋材料:性價比Ⅲ級>Ⅱ級>I級

市場價格:I級鋼約4300元/噸;Ⅱ級螺紋鋼Φ14以下約4650,Φ14以上約4500;新Ⅲ級螺紋鋼約4700;冷軋帶肋鋼筋約5000;強度Ⅲ級>Ⅱ級>I級,最小配筋率I級>Ⅱ級>Ⅲ級。綜合價格因素,性價比Ⅲ級>Ⅱ級>I級,所以梁、柱、墻配筋均應優先考慮使用新Ⅲ級螺紋鋼;對于板的鋼筋,由于均為小直徑鋼筋,綜合考慮應優先使用冷軋帶肋鋼筋,只有當使用冷軋帶肋鋼筋不滿足承載力要求時采用Ⅲ級鋼。

11.基礎設計控制

(1)提高樁基承載力利用率:樁基承載力利用率=墻、柱腳總反力標準組合值/樁基承載力特征值應控制在85%~95%。墻、柱腳總反力標準組合值若為地震作用效應組合,樁基承載力特征值應考慮提高系數1.25。

(2)優先選用承載力性價比較高的樁型:提供相同的樁基承載力,不同樁型的成本存在差異。

(3)基樁合理性:樁身強度、地基承載力(樁基端阻、側阻或端阻+側阻)應盡量接近樁基承載力特征值。

a.樁基承載力特征值由樁基端阻控制時,應盡量采用擴大頭的方式,不得隨意加大樁身直徑。人工挖孔灌注樁最小直徑為800mm。?

b.橢圓樁樁身強度富余較多時?應盡量采用小直徑圓樁+樁帽?以充分利用樁身強度,節約樁基造價。

c.樁基嵌巖深度:如不考慮樁基嵌巖深度對承載力的提高,樁基嵌巖深度統一取300mm,如樁基嵌巖深度大于300mm,則必須考慮嵌巖深度對樁基承載力的提高。

d.位于基巖上的端承樁,如考慮負摩阻力的影響,應考慮樁身強度提高系數1.1、地基承載力提高系數2.0。

(4)灌注樁構造:鑒于樁身強度相對于樁承載力特征值富余較多、地基土質/基巖較好,縱向鋼筋配筋率取0.2~0.25;樁頂箍筋加密區長度高度為1.5米。

(5)獨立基礎類型盡量不歸并,以控制基礎工程造價。比如1.5x1.5m的獨立基礎,歸并為1.8x1.8m獨立基礎,造價約增加44%(未考慮基礎高度、基礎配筋率的增加)。

(6)一般情況基礎進入持力層深度取200mm,當獨立基礎承擔的彎矩、剪力較大時,應確定嵌巖深度,基礎設計不應考慮彎矩、剪力對基底壓力的影響。

(7)多用樁基,少用墩基:墩基的鋼筋、砼用量較大,基礎埋深大于2m應采用樁基。

12.地勘成本控制

地勘報告的關注點包括四方面:關注基礎選型及地基處理的建議,要有靈活度;關注承載力的取值建議,盡量高;關注抗浮設計水位的標高,盡量低;有條件要提出最低設計水位。

(1)初勘的作用:初步了解地質情況,可通過周邊項目、地勘單位初步了解場地地質情況;方案報建的需求。

(2)詳勘鉆孔深度的控制

a.一般情況:天然基礎,基底以下3b(條形基礎寬度)/1.5b(獨立基礎寬度)及5米;樁基礎,樁底以下3倍樁徑及5米。

b.復雜地質:根據地質復雜程度,適當增加孔深。如重慶春森彼岸,地處江邊卸荷裂帶,場地窄長,短方向高差近百米,地質情況復雜,詳勘孔深有所增加。

(3)詳勘鉆孔數量的控制

a.一般情況:根據勘查等級,按照地質勘查規范點距、線距要求的上限布置孔位減少孔數。

b.復雜地質:根據地質復雜程度,適當增加孔數。如重慶春森彼岸地處江邊卸荷裂帶,場地窄長,短方向高差近百米,地質情況復雜,詳勘布孔數量有所增加。

(5)地基承載力取值偏低的應對措施

a.分片區、分棟提供地基承載力取值:如果相同持力層地基承載力變化幅度比較大建議區分提供承載力取值。

b.地基承載力取值與實際的符合度,作為考核地勘單位指標之一:如果地基承載力取值與實際偏離度太大,說明地勘單位的技術控制力量較弱,應淘汰。

c.基礎施工過程中及時糾偏:如果發現地基承載力取值與實際偏離度較大,應通知地勘單位看現場、地基送檢報告。如情況屬實,應立即要求地勘單位調整地基承載力取值,設計院完善基礎設計變更。

d.超高層建筑基礎建議做深層平板荷載試驗:試驗結果數據最符合實際情況;試驗所得的地基承載力往往比地勘報告提高50%以上,可大大節省基礎成本。

13.剪力墻設計的控制

(1)剪力墻布置位置優化:為防止結構扭轉,應在建筑物兩端和周邊重點布置,以盡量少的剪力墻數量保證結構抗震扭轉指標滿足要求。

(2)剪力墻布置數量:樓層層間位移盡量接近規范上限值控制

(3)最優剪力墻控制長度:8倍墻厚(軸壓比控制除外),避免采用短肢剪力墻(5-8倍墻厚)。

(4)剪力墻厚度控制:高規規定,底部加強層剪力墻厚度不小于層高的1/16(一、二級抗震等級)或1/20(三、四級抗震等級),但底部商業、底層假復式住宅或架空層層高較高,按此規定,墻厚必須增加較多,同時變成短肢剪力墻,配筋進一步大幅增加;設計院大多如此設計,但是高規附錄D中說明:對于超限的墻體經過驗算通過的可以減小墻厚,由此一來,墻厚變小,成本大大降低;

(5)剪力墻配筋控制:剪力墻翼緣長度小于600mm時,應關注計算結果的可靠性;構造邊緣構件豎向鋼筋盡量采用φ12鋼筋,如無法全部采用φ12,可考慮角部采用大直徑鋼筋,中間采用φ12。豎向鋼筋采用φ12代替φ14 (焊接連接)含鋼量稍微提高,但綜合考慮焊接施工費用,造價反而降低16~33%,而且鋼筋搭接比焊接更可靠。

14.柱設計的控制

(1)異型柱結構盡量少用,多用矩形柱。

(2)柱縱向鋼筋配置:III級鋼的應用,最小配筋率應減少0.1%,可節約鋼筋造價的9~15%;加大角筋的直徑:程序對X向及Y向的鋼筋均有配筋面積要求,應盡量加大角筋的直徑,以達到滿足計算要求的前提下減少總配筋量。

(3)柱縱向鋼筋配置:加大角筋的直徑

15.梁設計的控制:短墻上的小梁基本不布置

(1)一些短墻上的小梁(如廚房、衛生間等)基本不需要布置:對于普通的小跨度樓板其本身足以支撐短墻,不需要加大板配筋,同時梁少,成本低,空間也好;

(2)梁支座頂面鋼筋宜采用小直徑鋼筋,以減少跨中通長鋼筋面積,減少支座鋼筋錨固長度。例如支座計算配筋面積92c㎡,200x500mm梁頂配筋,均采用III級鋼;

(3)框架梁跨中頂面通長鋼筋:嚴格按照規范構造要求配置,盡量采用直徑φ12、φ14的小直徑鋼筋進行配置,不得簡單拉通支座頂面鋼筋造成浪費。?

16.設計荷載的取值

(1)地下室頂板荷載標準值:消防車道盡量少布置在地下室頂板;消防車活動區域,取20kN/㎡,應考慮覆土厚度的擴散減小;無消防車活動區域,建議取4.0kN/㎡,不另行附加考慮施工臨時荷載;盡量減少覆土厚度。

(2)砌體荷載標準值:砌體高度應扣除結構梁高。比如,3.0m層高,梁高500mm,板厚100mm,習慣算法一般是砌體高度取3000-100=2900mm,合理算法應是砌體高度取3000-500=2500mm,兩種算法相差16%!

(3)門窗洞口的荷載應區分輸入:外墻砌體,2.0(200厚空心磚)+0.4(內抹灰)+0.8(外抹灰等)=3.2kN/㎡;鋁合金門窗≤0.5kN/㎡;砌體荷載是鋁合金門窗荷載的6倍左右。

(4)關注不同部位砌體的容重差異:應區分計算,不得簡單取大值計算。

17.電算模型的控制

(1)模型輸入

a.主要計算參數的取值:混凝土容重的取值:25~27.0kN/m3(框架結構取低值、剪力墻結構取高值);連梁剛度折減系數0.6~0.7;柱、墻活荷載是否折減(高層總荷載減少6~8%);傳到基礎的活荷載是否折減(高層總荷載減少6~8%)梁保護層厚度25mm(除非實際配筋直徑大于25mm);梁柱重疊部分簡化,異型柱結構負彎矩可減少15~20%;梁設計彎矩增大系數1.02。

b.模型結構布置應與施工圖實際結構布置一致,確保模型的可靠性。

c.模型輸入荷載值應與荷載規范、任務書的要求一致,不得人為放大。

(2)模型輸出

模型輸出指標合理性判斷:單位面積的總荷載標準值(DL+LL)是否合理?框架、框架—剪力墻結構約為12~14kN/㎡,剪力墻、筒體結構約為13~16kN/㎡;軸壓比是否接近規范上限值,同時又使絕大部分墻、柱為構造配筋;樓層層間位移盡量接近規范上限值,不至于因結構剛度大造成結構成本增加;模型輸出配筋信息是否合理?板、梁、墻、柱計算配筋面積有無超筋、普遍偏大或偏小。

18.配筋設計的控制:優化設計

精細化設計是施工圖設計階段控制成本的關鍵。基礎、墻、梁、柱、板實際配筋設計滿足結構模型計算結果和規范構造要求的前提下,盡量優化設計,確保結構的經濟合理性。

(1)配筋設計:配筋富余度宜控制在計算結果和構造要求較大值的5%以內,不應超過10%。(結構轉換層、結構超限加強措施區域可適當放松)。

(2)圖紙歸并:包括梁的歸并、板的歸并、墻柱的歸并、獨立基礎的歸并、樁基的歸并,圖紙歸并越多,設計工作量越少。

a.高層塔樓標準層配筋設計的歸并:建議3~5層歸并一次,水平風荷載、地震作用小的地區取高值,如重慶、無錫等,水平風荷載、地震作用大的地區取低值,如上海、北京、深圳等;

b.獨立基礎的歸并:盡量不歸并,比如,1.5x1.5m的獨立基礎,歸并為1.8x1.8m獨立基礎,不考慮基礎高度、基礎配筋率的增加,造價約增加44%;

c.樁基的歸并:應結合樁基檢測費用綜合考慮,比如靜載檢測費,預應力管樁D400、D500、D600單樁承載力特征值分別為150噸、250噸、300噸,靜載試驗加載量為承載力特征值的兩倍,靜載試驗費80元/噸。檢測費分別為2.4萬元/根、4.0萬元/根、4.8萬元/根;各種樁型檢測數量:總樁數的1%、≥3根,總數<50根時≥2根。