這兩年,各企業都在不斷地嘗試新技術、新思考,或者是新的實踐,包括與新的伙伴合作,在百貨業的“互聯網+”方面都做了很多的嘗試。回過頭來一想,做了一兩年以后,我們現在得到了什么,改變了什么,我們對未來都看清楚了嗎?其中可能有很多很多的疑問。

今天利用這個機會,講講我自己的一些疑問和思考的點。

引言:零售行業將在一次洗牌和蛻變后形成新格局

零售行業目前的變化很多,有的分分合合,有的兼并重組,還有的關門倒閉,這種現象產生,我認為是零售行業近十年繁榮過程當中的沉淀,這種現象的出現并不是說今天由于電商的侵蝕我們就不能融合了。我認為零售行業確確實實進入了面臨整合的階段,在我們最輝煌的十年,零售百強加在一起,基本上占零售業銷售額的百分之十幾,實際上它的集中度非常低,意味著進入這個市場是非常容易的。大家在進入的時候,不需要更多的技術含量,以及相關的技術要求,或者市場空間是足以容納的,因此我們在前十年的零售業發展過程當中,可以這么講我們靠的是以前商品不足產生的紅利,并不是我們經營能力已經到了什么程度。

在這十年的過程當中,地產商有一塊地,一招租就開始干了,這樣的經營也使我們區域零售商慢慢的長大了,但實際上今天再回頭看,我們很多問題的產生,與這樣的發展模式所帶來的后果息息相關。今天確實到了零售業回歸本真的時候,是真正考驗企業實力的時候,不具備實力的,必然會面臨淘汰和重組。

零售行業將在進行一次洗牌和蛻變后形成新格局。目前面臨的問題——商品價格高,降不下來,為什么?就是因為我們剛才所說的,十年發展的過程當中,我們的地產商地價不斷增高,我們引進品牌的時候更多地取決于品牌商,我們擁有的資源很少。以往團購或者機構的購買,銷售比例應該占30%到40%,有些門店應該達到50%到60%,現在形勢全都變了,消費的主體已經從集團變成個人,所以覺得價格太高了。

價格虛高、流量下降,離顧客越來越遠;毛利和收費的片面增長,離供應商越來越遠。零售作為流通環節真正的價值在于:縮短從工廠到顧客之間的距離,而不是在流通環節上無限放大的食利欲望。

我覺得品牌商也非常難受,他們自己渠道的改革,渠道的變化也面臨挑戰,本身零售業是搭建一個平臺,建立一個渠道,縮短距離,能夠降低中間的成本,實際上都做不到位。問題真正的產生不僅僅是電商的沖擊,要回歸到零售本原的能力培養上,這是不是我們該思考的?

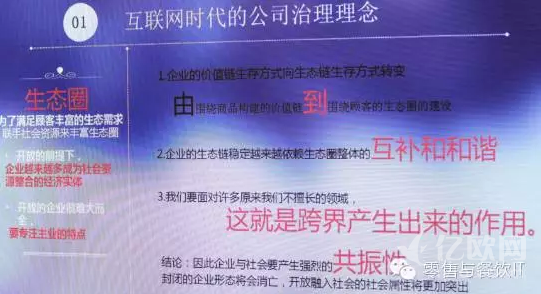

互聯網時代的公司治理理念———以顧客為中心的生態圈

作為整個反思和蛻變過程,不管是全渠道也好,電商也好,大家做的各種努力也好,其實都是一個過渡的形態。圍繞著顧客生活方式的轉變,最終的結果一定是融合在一起,這是不言而喻的,確實在融合過程中我們的特長是不一樣的,所以大家都在找融合的點,在找融合點當中要有很多的投入,帶著很多方向上的不明,所以也產生了很多的懷疑。

在企業的經營過程當中,要從圍繞著商品構建的價值鏈發展方式,到圍繞著顧客生態圈的發展方式轉變,這是我們要注意的方向。原來我們是根據商品本身的上下游思考的比較多,我們需要把上下游關系打通,來降低我們的價格,形成價格優勢,在這方面考慮的比較多。互聯網發展的過程當中,我們僅僅圍繞著商品這方面是不夠的,需要圍繞著顧客來建立生態圈,商品只是他的一類需求,他會有多種需求的綜合。我們更多的思考是滿足他的整體需求的滿足,而不僅僅是商品。

要轉變成以顧客為中心的生態圈,不斷地豐富、立體或者是以全方位的方式,這個是作為一個要求,但實際上,真正能做到價值鏈打通的,也沒有幾家,某種程度上來說我們的價格降低不了,也是受制于這方面,所以我認為很多企業,實際上是在補課,在修補以前快速發展的那十年我們該做的事情沒有做,今天突然間崩塌的時候,反過來我們需要補課。

我們原來專注于做一個什么事情其實是有很大的問題,資源不充分,整合的生態圈不夠豐富,這樣會使得你生存的抗干擾能力比較低,所以我覺得在整個生態圈的建設過程當中,特別需要生態圈本身共同地促進和諧和互補。

生態圈建設會涉及很多我們原本不太擅長的東西,所以必須要跨界思考,在跨界思考過程當中又不是我們擅長的,這也給我們帶來了痛點。在互聯網情況下,確確實實需要把自己的長項做到極致,建立生態圈是需要很多長項合在一起的,生態圈是為了滿足顧客豐富的需求程度,特別需要聯手社會資源共同來創建。因此我們的百貨企業、零售企業要有開放的心態,這種開放的心態才能使得生態圈建得更加宏偉和寬大,能夠建設更好的類似于航空母艦抗干擾的能力。如果你進到生態圈了,其實你不容易下沉的,因為你在下沉的同時會影響到別人,別人也會拽著你上來,所以生態圈的建設要比企業做什么都重要,建立生態圈人家為什么和你玩?你必須做到你自己行業本身價值最好的。

在行業生態圈的建設過程當中,一定要把自己的看家本領做的非常好,你才有搭建生態圈的可能。結論就是企業與社會要形成共同的進步,不要封閉自己,所以開放的企業,要開放起來,但是不一定自己都能做好,特別需要資源的整合來不斷地豐富和發展,企業要從價值鏈的發展模式要變成生態圈的發展方式上進行一些思考。

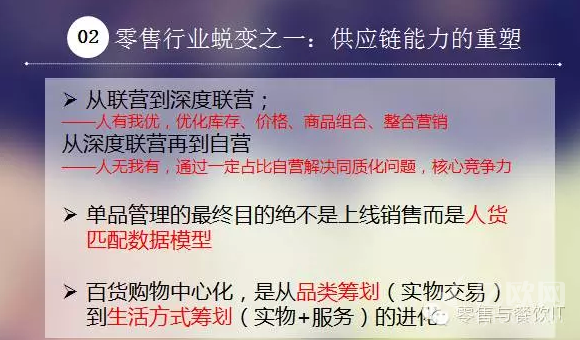

零售行業蛻變之一:供應鏈能力的重塑

對于我們看家本領的塑造,必須要重視,供應鏈能力必須要重塑。今天來講,互聯網推平了所有中間的環節,告訴我們必須要追根溯源,所有的商品全都自營是不可行的,所以我覺得需要將以下幾方面加在一起才現實。

一個是從聯營到深度聯營,聯營的基本模式是扣率、保底,要做到人有我優,我要優在庫存、價格、商品組合還有整體營銷的能力上,我們考察日本是這么做的,日本的模式所帶來的確確實實是屬于大聯營的狀態,管理一定是管理到單品,管理到定價。

從深度聯營到自營,自營本身是我們的能力,我認為自營一定是找差異化,突出自身的特點,你的特點塑造什么,要自營什么,其實就是畫龍點睛的過程。

其次,單品管理的最終目標絕不是線上的銷售,而是人貨匹配的數學模型的能力。供應商為什么到你的場子來賣?是因為你能夠賣好,你為什么能夠賣好?是因為你能夠匹配好,其實我覺得零售做的就是匹配,在匹配的過程當中,要有人、有貨才能夠匹配,否則根本就不具備運營能力。因此作為百貨零售的運營能力本身必須要強化,否則你這個場子就沒有什么意義。你在這個行業做的扎實,其實就是一種能力,因此對于你的自營這部分,人貨匹配是最好的,而且是突出你的特色的,是別人所不可比擬的。

從單品管理的過程當中,抽出我們對運營能力的提升,對運營數據的提升才是練習的工夫和本領。

第三,百貨購物中心化。我個人認為美國的百貨才是真正的百貨,才是真正的百貨經營的方式,真正是按品類規劃下的集合,美國百貨店看著有點類似奧特萊斯,完全以自營方式來經營百貨是有問題的,它不夠鮮活,也不可能成為產業化。我們兩個功夫都要練,一個是商品品類籌劃的能力一定要強,突出我們自身特點。小家居用品組合在一起運營的,非常有效果,所以品類運營的能力一定要加強。另一個是從品類籌劃到生活方式籌劃的轉變和進化。

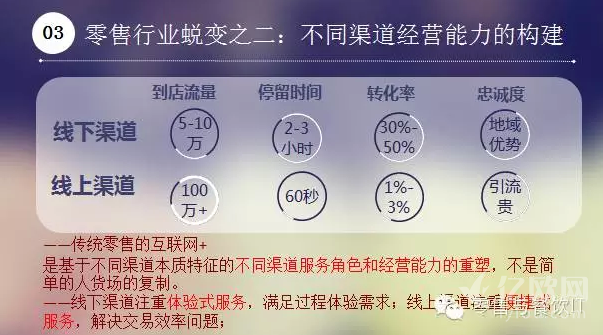

零售行業蛻變之二,不同渠道經營能力的構建

購物中心是生活方式的籌劃,如歐亞高總那邊的情況,60萬平米的店,面積那么大可怎么辦?一定是生活方式的籌劃,有了生活方式就吸引了人,生活方式是個寬泛概念,商品經營是點的概念,如何將兩者運用好,我認為是改變我們現狀很重要的前提。

不同渠道的營運能力一定是我們立足的另一個資本,供應鏈其實就是將商品拿過來,再賣出去,現在又多出了一個渠道,線上和線下。線上和線下的渠道各有千秋,和線上比便利,線下其實是沒有優勢的。和線下比體驗,線上也是無法比擬的,體驗和便利往往顧客都需要,魚和熊掌都是需要的。對于我們來說,按照顧客的需要,就是需要建立這兩個能力,這兩個能力真正綜合起來才是我們的運營能力。

數字化是零售行業互聯網+的必經之路,不可回避

首先是對數據的意識問題。用數據的思維重點還是在主要的領導,我們公司在管理基礎的定調上,確確實實需要進行360度的扭轉,我們原來的經驗實際很管用,但是實際上是比較粗糙的,在經營電商的時候,你會知道真正微小的調整是數據告訴你怎么做的,而不是感覺,感覺是沒有任何意義的。我們運營和管理過程當中,數據本身是我們真正需要運用的資源和資產,競爭到最后我們擁有的就是數據,用數據化的思維、工具和方法武裝我們的管理者,這是非常難的事情,往往高層慣例者都是50、60后,他們都是通過傳統的行業培訓出來的,往往現在執行在一線服務的對象是80、90后,用50、60后管理的方法和手段,讓80、90后的人滿意,這里面會有鴻溝,這個鴻溝不改我們是很難驅動的。

其次,如何用數字化渠道和方式與顧客溝通。往往很多時候你想得很好,最后落地的其實很難,真正讓一個團隊,一架機器完全按照一個目標和方向同步協調運轉的時候,這是特別難的事。

第三個,員工和導購的智能化。員工和導購的資產還沒有深度挖掘,而這些資產是最基礎、前沿的,最了解顧客的,而這些往往是屬于供應商的,不屬于我們的,這里面有很大問題。有能力的資產我們一定要把他們收編,實施集中管理,形成我們真正的合伙人。這里我想講一點,我們將來的制度建設要變成利益建設,利益建設才能驅動每個人不用約束,利益驅動推動著人積極向上。

第四個,賣場和商品的數字化。這方面大家都做了很多的努力,也做的很好。

今天利用這點時間,把自己的想法和大家溝通和分享,有不對的地方大家進行批評,指正,謝謝!

(來源:信息與電腦 作者:劉長鑫)