一、人的價值:創新和有溫度的服務

放眼未來,人類將會面臨兩大挑戰:一個是疫情災害,一個是工具替代。

人類作為生物鏈里的一環,強大到能夠干擾生態系統,甚至改變、控制局部生物鏈。地球生態系統的自適應和自修復能力,對“強大”的人類進行優化,新冠不會是最后一次,自然災害也不會銷聲匿跡,甚至會越來越嚴重。

人與動物的區別是會使用工具,之前工具一直為人類服務,現在設備工具逐步替代人,未來所有標準化的工作都會被機器替代。無人化工廠,無人駕駛技術已經成為現實,類似律師、醫生等智力工作者也逐步機器化。

在這樣的背景下,人能做什么呢?只有兩件事情可做:創新和有溫度的服務。

人類發展史是追求自由的奮斗史,是掙脫時空束縛的歷史。隨著交通工具現代化,人類的時間自由度增加。工業時代的標準化大規模生產,突破了空間的限制,20世紀的生產效率提升了50倍,為人類創造了極大的物質財富。未來,虛擬現實、3D打印,VR、AR等新技術,使人類所想即所得成為現實,徹底擺脫時空限制,那時的工作和生活將是什么樣子,打開腦洞,異想天開都不能及。

以人類面臨的兩大挑戰和充分自由狀態為終點,與現實連接起來,畫一條線,或者從當下如何走向未來,作為一名管理咨詢師,用以終為始的思考邏輯,從模型、方法和工具的不同層面,為企業數智化轉型設計實施路徑。

二、客戶數智房模型

德魯克曾經說過企業存在的目的是創造客戶。

創造客戶包括兩個方面:

一是從客戶的需求出發,研發產品、組織生產和交付;

二是交付后,持續改善客戶體驗,創造新需求。比如:買鉆頭的客戶,真實需求是孔,將鉆頭賣給客戶,只是服務客戶的開始。感知客戶的真實需求,或者延伸至客戶的價值鏈環節,要為客戶的孔服務,而不僅僅維護鉆頭的有效性。如果賣鉆頭的商家,立足為客戶的孔服務,鉆頭只是服務客戶的載體,那么如何通過這個載體,持續改善客戶對孔的使用體驗,甚至孔只是客戶價值鏈里的一個環節,如何通過孔給客戶價值鏈增值,需要鉆頭商家重新給自己定位。

從這個角度思考,每家企業需要問自己幾個問題:我們的客戶是誰?我們的客戶重視什么?我們能為客戶做什么?我們的使命是什么?我們如何做?

數智化時代,雖然管理職能仍然存在,但是技術推動生產力的進步,也改變了組織與組織之間、組織與客戶之間的關系。消費升級、產銷一體、社區商務、網狀結構、員工自治等徹底顛覆傳統的管理模式。用客戶數智房模型(見圖1:客戶數智房模型)表達組織與客戶之間的關系,以及組織內部各層級的定位,尤其是智能決策、精準配置等軟性功能,在模型中展示不出來,暢想一下萬物互聯、智能家居時代的生活體驗,就能夠感受到客戶數智房模型中軟性功能的價值。

組織存在的目的是創造客戶,服務客戶,為客戶創造價值。隨著消費新生代的崛起,組織與客戶之間不只是服務與被服務的關系,還要精神層面保持一致,比如消費者都知道蘋果產品貴,蘋果新產品發布時,消費者還是趨之若鶩,關鍵在于兩點,一是喬布斯改變世界的精神追求與消費者共鳴;二是為客戶創造的不僅僅是使用價值,還有美和藝術的體驗。

組織方式上,傳統小企業通常用直線職能制,因為小企業管理相對簡單,滿足集權的條件,環境變化慢,集權有利于效率提升。隨著組織規模擴大,部門增多,分工更細,部門墻嚴重影響組織效率,組織形式從直線職能制轉為矩陣制或事業部制,因為矩陣制或事業部制能夠減少部門墻,降低影響程度。

數智化時代,技術讓工作越來越透明,部門墻的影響越來越小,組織形式開始走向敏捷前臺、賦能中臺和精神后臺的模式。

前臺成為敏捷組織,才能快速響應客戶,并配備一問負責制,讓聽到炮聲的人及時決策等措施,保障前臺的敏捷性。自由與紀律同在,敏捷的同時,對前臺的約束條件是嚴格執行公司標準,首先公司要有統一的標準,否則員工會自由發揮,沒有節奏,降低效率;其次是標準必須執行,不能以標準的合理性為借口,拒絕執行,否則公司標準一直建立不起來。敏捷前臺需要員工能力、中臺賦能和工作標準的支持,及時賦能與工作標準的完備性能夠降低對員工能力要求。

賦能中臺建設包括兩個方面,精準賦能和制度優化。簡單說制度是員工規范,但是制度不執行,或者制度達不到效果的現象普遍存在。原因有三點:一是知信行不一致。知是制度內容,信是價值觀,行是行為,客觀上講,價值觀規定制度內容,價值觀引導員工行為,價值觀、制度內容和員工行為三位一體,這樣的制度才容易落地執行。比如:君子雖然愛財,也不會用偷、搶的方式獲取不義之財,在君子素養的組織里面,制度內容不能用防范小人的方式,否則制度很難落地;二是制度不系統。企業制度是分層分類的,有公司章程之類的制度,有規范集體行為的制度,有崗位操作的標準,他們相互支撐和配合,缺失某方面的制度,都會降低制度的系統效率;三是制度生命周期化。制度也有生命周期,有誕生和淘汰的時點。海爾曾經規定,在車間不準隨地大小便,這是當時的歷史背景下合理的制度規定,現在看來早已不合時宜了。

精神后臺建設的兩個核心內容是價值觀塑造和機制建設,也就是得合人心、順應天道。在價值觀塑造方面,我們有非常成熟的方法論,幫助過很多客戶提煉價值觀,方法和過程這里不再贅述。我要強調的是價值觀不是一勞永逸,做出來,掛墻上就萬事大吉了,價值觀需要經常反思,而且是集體反思,至少每年組織一次,思考優秀因子,查找不良因子,并用價值觀反思,審計公司機制和制度的可行性與有效性。機制建設被很多企業忽視,其實一家企業比另一家企業效率高的原因是機制的不同,因為企業效率不是生產要素的簡單疊加,而是生產要素+機制的作用。其他要素之間可以調配,比如人工短缺可以用自動化設備替代,技術不強可以用資金買技術等,但是機制短缺不能由其他要素替代,同時機制還有稀缺性、資產專用性等特征,不是在網上下載就能用好的。

隨著人類在時空里的自由度越來越大,人為的各種邊界也在逐步淡化,比如:地域邊界、組織邊界等。在服務客戶的過程中,企業整合社會資源,滿足客戶需求,而不像以前,只是固守在企業的圍墻內做事情,未來企業組織是穿越企業圍墻的網狀結構,在整個企業生態系統里整合資源,創造客戶、改善體驗。

三、數智化轉型的方法論

數智化轉型的方法論分為兩個層面,一個是組織學習;一個是精準賦能。

1、組織學習

企業所有工作的起點是客戶需求,有了客戶需求,通過整合內部學習和外部生態資源,滿足客戶需求,周而復始(具體見圖2:組織學習導向圖)。

我認為,所有標準化的工作都可以自動化,人的價值是創新和有溫度的服務,而創新和有溫度的服務,都需要組織學習。

根據大量的研究,我將組織學習分為顯性化學習和隱形化學習兩個階段,顯性化學習是受以前的技術限制,只能通過隱形知識顯性化的手段和方法,建立知識檔案館或者圖書館,供員工查閱,在顯性化的過程中,使用價值嚴重衰減或失真,尤其是去庫存的時代背景下,很多企業花費人力物力,做了大量的顯性化知識文本,不但沒有用起來,反而被庫存知識所累。其實知識的最佳狀態是無形,知識的最大價值在于流動和碰撞,所以,衡量組織學習的兩個核心指標是知識周轉率和知識碰撞的頻次。組織學習需要基于戰略目標分解的組織能力,設計機制和制度,加快組織內知識流動的速度,增加知識碰撞的機會。對比組織顯性化學習和隱形化學習兩種方式,我更推薦隱形化,組織的隱形化學習能力是未來企業核心競爭力之一。

2、精準賦能

每次做推廣培訓,開場時,我習慣問學員:“你們帶著什么問題而來,希望培訓幫助你解決什么問題?”,學員提供的問題逼格很高,企業家的問題往往是政治家或者管理學家思考的;高管的問題通常是企業家要解決的;中層的問題基本上是董事長和總經理發愁的事,概括起來,問題類型普遍大而空。我接下來追問,把你們的問題切片、細化,一直切分到自己能夠解決的程度。聯系到日常工作,這種現象也普遍存在,上級分配工作時,將任務籠統地交給員工,讓員工面對一堆事情,無從下手。追責時,員工推托資源能力不夠,干不了。

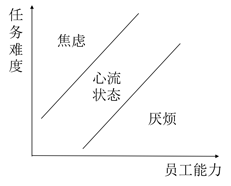

圖3: 能力-任務匹配圖

其實,我們都有一種經歷,任務難度恰恰高出自己能力一點點時,跳一跳能夠完成,這時候的工作成就感非常強,工作效率和質量也非常高。這啟示我們,任務難度太大,員工處于焦慮狀態;任務難度低于員工能力,又沒有挑戰性,這兩種情況下,員工效率和質量都不高。如果工作分配結合任務難度和員工能力,高出員工能力一點點,員工不但能很好地完成工作,而且在工作中學習、成長,從這個角度講,工作成為人的第一需要,并不是空談(具體見圖3:能力-任務匹配圖)。

能力&任務匹配涉及到兩個技術,一是組織切片,將組織職能分門別類地細分,分的越細,顆粒度越小,從分辨率的角度說,成像越細膩。職責細分后,便于與員工的能力精準匹配。第二個技術是精準賦能,員工干工作時,給他精準匹配這項工作需要的知識、標準和最佳實踐,讓員工“書到用時不覺少”,這種狀態就是精準賦能。精準賦能給人力資源的選育用留帶來革命性的變化,這個話題在以后的專題里再展開論述。

四、結語

本文中提到的組織學習和精準賦能,是在大數據、智能化的技術基礎上,進行研究、開發的,與傳統的隱形知識顯性化和企業培訓完全不同,類似于通訊領域的模擬信號與數字信號,屬于兩個時代的產品。

數智化轉型是一項長期、系統化工程,文中提到的模型、方法,是在多家企業的培訓和咨詢案例中,提煉、研發而成,隨著我們在數智化領域更多的學習和實踐,我們還會繼續優化,歡迎大家一起討論、學習。