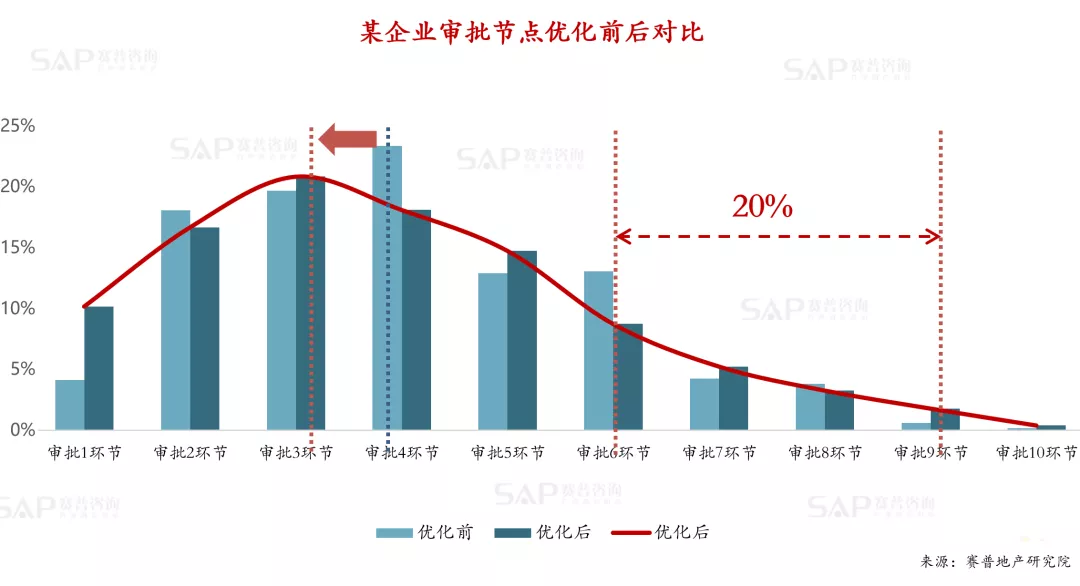

某企業通過非相關專業精簡、同專業不同層級精簡、審批包設置精簡等,將80%的審批事項節點數量控制在1-5個,通過管理20%的業務事項控制80%的經濟風險;將路徑精簡,平均審批節點由不到5個減少為不到4個。如下示例:

關于流程,過去企業經常問的一個問題是:一個流程究竟多長才合理?

流程過長則影響決策效率,流程過短則影響決策質量。流程優化提效能的難點在于取得兩者之間的平衡。

這關乎流程體系的前(權責設計)、中(推動落地)、后(復盤改進)三個階段。

【前】

權責設計:

更全面、更適配、更高效、可追責

地產企業在設計權責體系時普遍會面臨三大痛點:

一是容易漏項、覆蓋不全。由于地產開發的業務特性所致,專業事項較為細致,因此權責體系設置時相對零散且界面不清。

二是組織善變、能力不均。企業組織往往“一月一小變、半年一大變”,各級組織單元在能力發展上也往往不均衡。

三是執行受阻、效率難提。權責真正落地執行,不是自動完成的,達到為業務決策把關護航、提升決策效率,是一項系統性工程。

針對上述三大痛點,企業在設計組織權責體系的時候應注重如下四點:

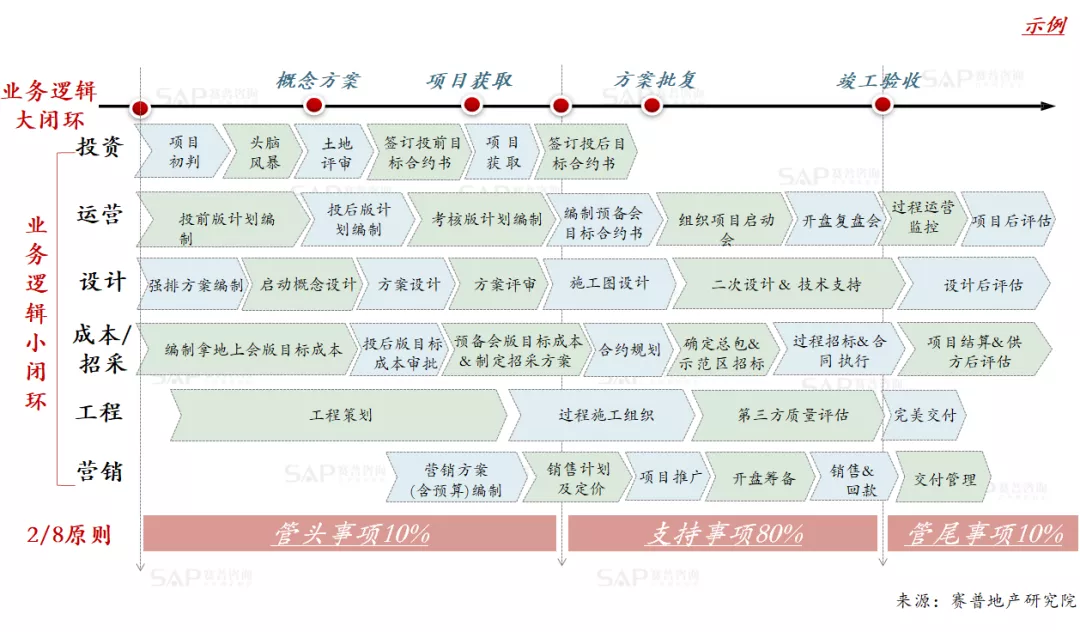

1.全面覆蓋:橫向覆蓋全業務鏈條,縱向覆蓋全專業,關鍵業務決策無遺漏

權責體系全面覆蓋要解決業務交圈和風險把控的問題,在權責體系的設計上,橫向覆蓋項目的全生命周期和全業務鏈條,縱向覆蓋全專業和全職能,實現關鍵業務決策無遺漏,避免業務風險。

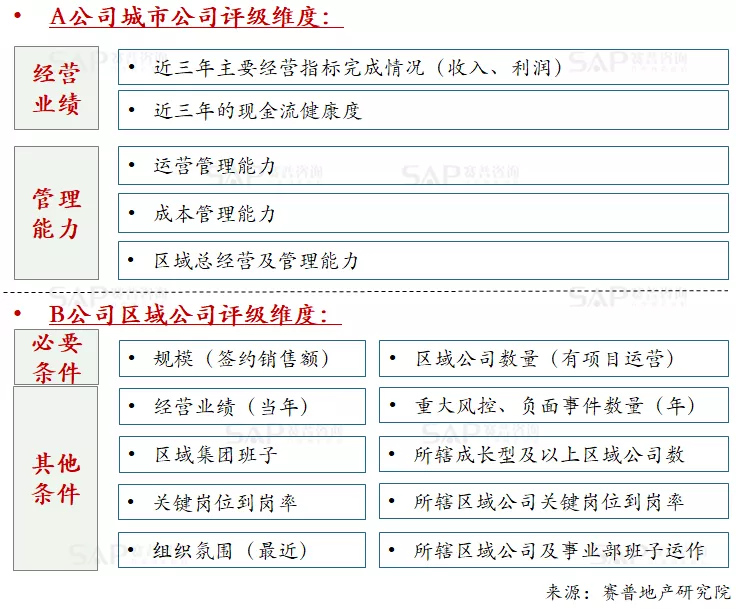

2.適配能力:基于組織能力強弱與成熟度,進行權責事項的差異化授權

在業務類權責設計的時候,往往會遇到權限劃分的問題,到底管控到何種深度才能保證效率和風險的平衡?

一般來說,總部對下屬組織單元往往基于組織能力與組織發展成熟度進行差異化授權。

對經營業績好、業務能力強、組織能力強、組織信用好的各級組織,加大授權;

對經營業績差、業務能力薄弱、組織基礎薄弱、組織信用差的各級組織,謹慎授權或暫時收權。

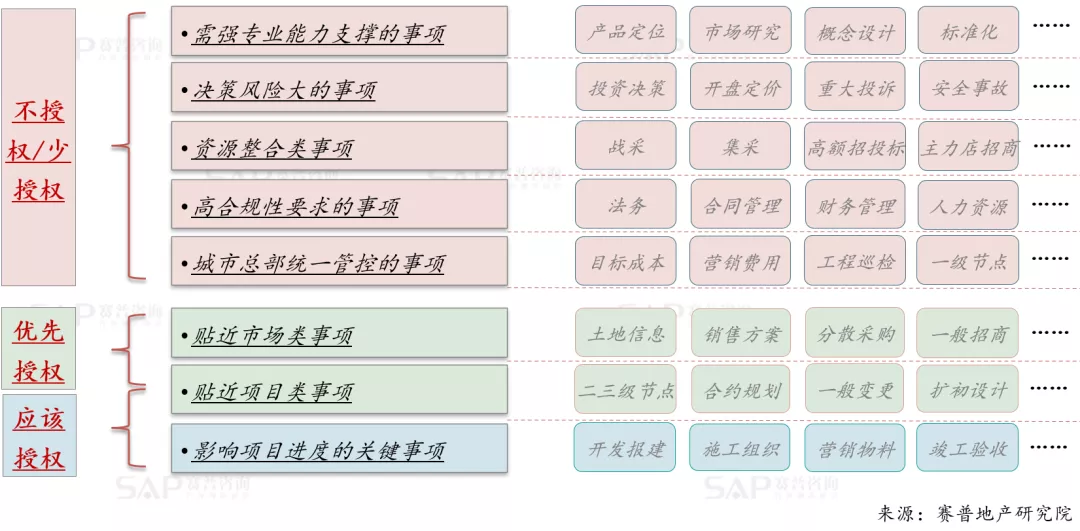

原則上,需要強專業能力支撐的事項、決策風險大的事項、資源整合類事項、高合規性要求的事項盡量不授權或少授權;

貼近市場類的事項、貼近項目類的事項以及影響項目進度的關鍵事項一般優先進行授權。

在具體的專業線上,設計管理成熟高,采用標準化產品方案,設計決策權下移;

工程/成本專業評價高,免飛行質檢和成本檢查;

營銷能力強,營銷方案決策權和部分價格調整權下移;

運營計劃達成率高,則只管控里程碑節點,一二級節點管控下移。

以某房地產集團跨層級下放權責為例:

投資上,初判、立項、競買等階段的服務傭金,授權下放至區域集團;

預算上,區域集團或區域公司預算調劑,授權下放至區域集團或區域公司;

資金上,資金計劃不超額度(20%)授權下放至區域集團或直屬區域公司,定期存款、借支申請、按揭合同(標準)等授權下放至區域公司;

營銷上,預算編制(投后、預備會)、預算追加(二級科目)、開盤方案、全款/首付款分期等授權下放至區域集團。

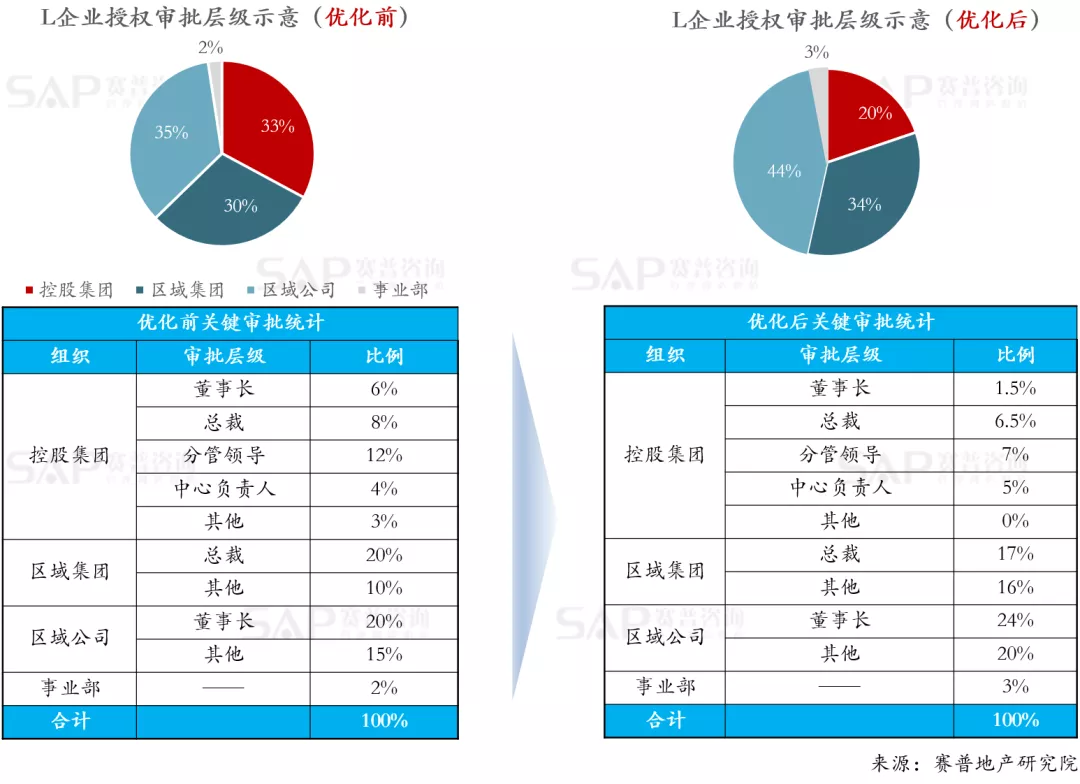

與此同時,遵循“二八”原則對經濟類事項進行授權設計,聚焦關鍵少數,達到綱舉目張。對高頻次低價值經濟事項,進行授權;對低頻次高價值經濟事項,進行管控。通過管理20%的業務事項控制80%的經濟風險是重要的參考原則。

如下示例,控股集團審批20%的事項,實現了“二八原則”聚焦關鍵少數。

3.提升效率:審核路徑更規范,審核層級更精簡,提升審核效率和承責能力

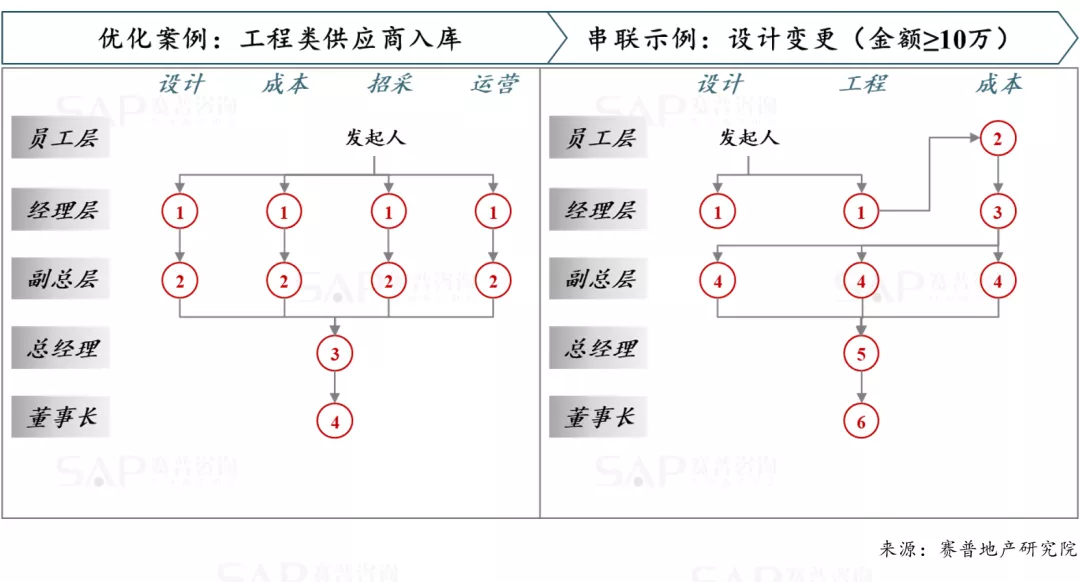

權責體系在系統上線時,必然會遇到審核路徑設計的問題,尤其是涉及到多專業、多部門、多層級決策時。

一般可以遵循三個基本原則:規范審核路徑、先專業后綜合、精簡審核層級。

第一,規范審核路徑。涉及多專業條線的決策事項,若A部門需根據B部門的審核意見才能作出審核判斷,則流程設置可設計為串聯審核節點;若部門之間審核意見相互獨立,則同一審核層級可設置并聯節點以提升審批效率。

第二,先專業后綜合。流程設置上,可先設置專業崗位進行技術性基礎審核,提供專業意見,再流轉至領導層進行綜合判斷和決策。

第三,精簡審核層級,提升公司的業務承責能力,尤其對于集團總部向下級子公司授權時更適合此種情況。某業務決策事項可由發起部門經過業務崗進行初審把關,而審核部門一般由具有決策權和能承責的崗位參與審核。

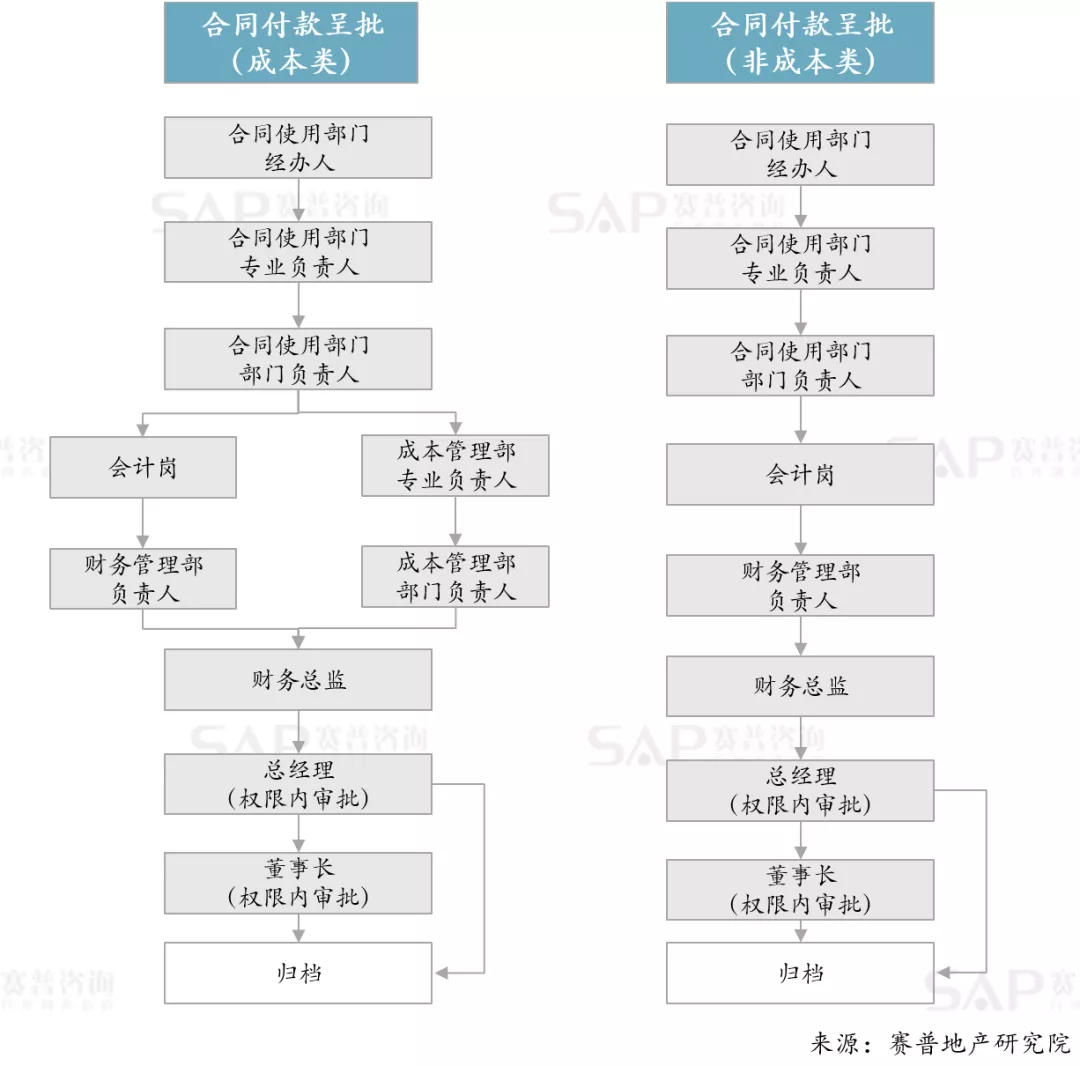

如下示例:

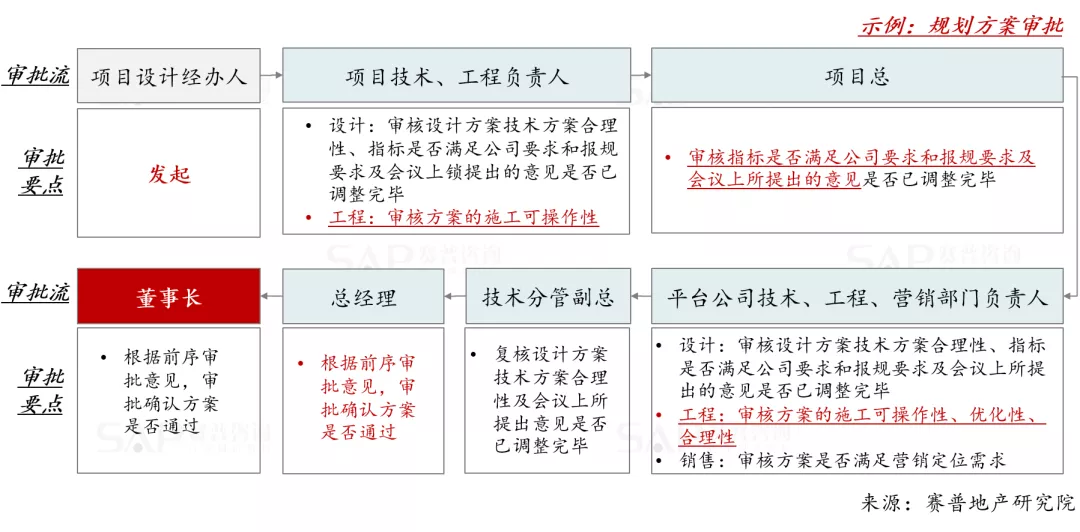

4.明確責任:明確各審核崗審核要點并線上固化提醒,事后追責,確保風險可控

權責上線是為了在時空不一致情形下更好地對業務進行綜合決策,各審核崗位正確發表自己的專業意見尤為重要。

然而,許多企業在線上審批時,往往審批崗位只簽批“同意”或“不同意”等類似意見,無法為最終決策崗位決策事項時提供更多的信息、專業意見或者其他意見。

在這種情況下,需要建立“終審責任制”以匹配權責對等,終審人100%對審批結果承責,并逐級向下問責和承責。

因此,明確各級崗位的審核職責和審核要點是解決承責、問責和追責的必要條件。

針對發起崗位,應該對審批流程的基礎規范性、真實性、有效性和合規性承擔全部責任。

如簽證業務工程部門應保障該簽證具備合理的必要性、表單填寫內容規范、發起的審核流程準確無誤等;業務審核部門為本部門應履行而未盡責事項承責;財務對付款票據的真實性和準確性承責;法務對流程法律風險承責。

下圖為B企業對于規劃方案審批的審批流轉順序及各崗位的審核要點,用以明確各崗位在本事項中承擔的審批職責。

總部教一線如何審而不是增加組織去審,管理監督的目的不是獎罰而是提升業務端作戰能力。

【中】

推動落地:

以“知”為基礎,以“用”為目標

權責審批體系設計完成后,落地一般會遇到三大阻力:

第一,對于權責使用者來說,流程發起者不清楚發起權責事項時要附帶哪些材料,流程審核者不清楚該條流程需要行使什么審核責任;

第二,對于權責流程上線部門來說,權責表龐大且細碎,邏輯搭接不夠清晰直觀,直接應用權責表進行上線會影響效率;

第三,對于權限被變更的最終決策人來說,權力受到“侵蝕”或“補給”時都需要一個適應和接受的過程。

因此,權責體系主管部門在推動權責真正落地時需做到分步實施,有序落地。

首先,由權責主管部門組織對公司全員的權責體系設計宣貫和答疑工作,通過大會宣貫和知識競賽相結合的方式,一方面使全員了解權責體系設計思路和最終結果,一方面通過競賽渲染氣氛、提升員工參與感,推動權責優化結果深入人心。

其次,針對權責使用者的疑惑,從以下方面入手解決實際問題。

第一,對于流程發起者,由權責主管部門聯合各業務部門,對每條需上線的權責事項進行培訓,培訓的內容包括事項呈述的規范性以及需上傳的支持附件的準確性。具體實現方式可由業務部門編制相關材料進行宣貫和考試,權責主管部門參與并制定開展計劃。

第二,對于流程審核者,由權責主管部門聯合流程信息部門,對各上線權責審批流程各崗位的審核要點進行系統上線,提示流程審核者在審核業務事項時應關注的要點和應盡的審核責任。

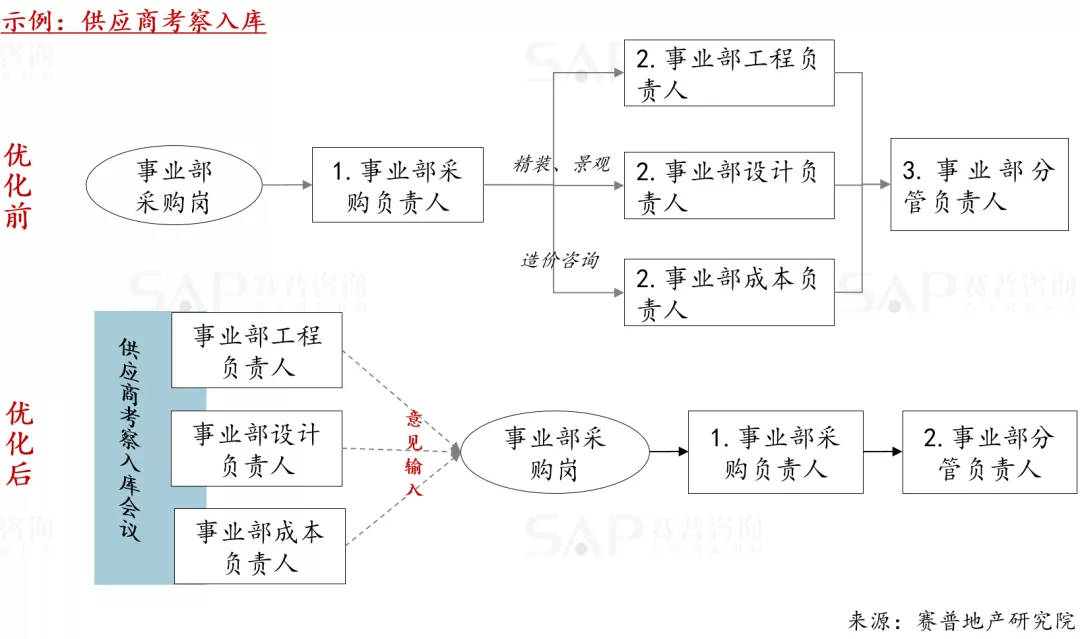

第三,對于流程信息部門,由權責主管部門主導,將權責手冊中的業務事項轉化為清晰明了的審批流程圖,便于系統上線人員了解下個節點該搭接哪個部門哪個崗位。如B企業流程信息化上線時,將每條業務流程轉化為清晰簡潔的流程圖輔助上線,如下示例。

再次,由權責主導部門發布權責優化紅頭文件及授權書,廢除線下表單,禁用無效流程,令行禁止,通過公司規章制度的形式進行意識上的引導。

在權責下發的初期,推動公司高層站臺,在成果匯報會、成果宣貫會、月度會議等多次公開場合強調權責優化的價值與目的,促進意識上的提升;開展權責文化宣傳月,做成文化宣傳墻,持續引導。

【后】

復盤改進:

動態復盤,持續優化

權責審批流程上線使用一段時間后,進行系統性的專項復盤分析,以評判線上審批流的應用效果。這是提升整體流程效率的重要環節,往往也是各大房企容易忽視的環節。

以下從權責復盤優化和動態改進兩個角度談談如何對落地后的權責體系進一步提升。

1.復盤優化:從落地完整性和準確性兩方面評估權責,查漏補缺,持續提升

權責復盤是檢查和評價權責審批流程是否有效落地的重要方式,對于地產企業來說,也是提升決策效率的有效途徑。

權責復盤的核心應關注兩方面內容,即落地完整性和業務準確性。

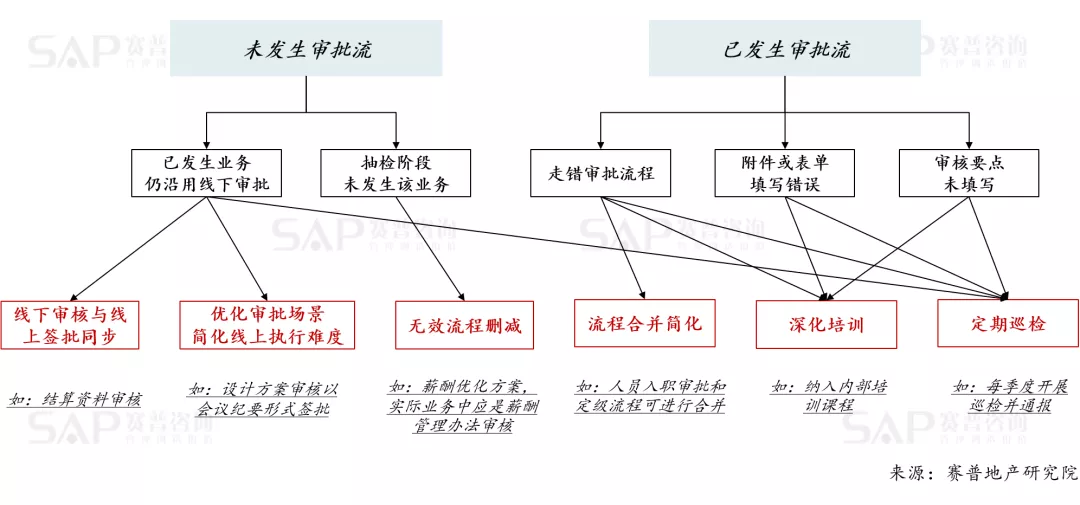

一是落地完整性。主要從未發生業務流程的角度出發,即按照流程上線目錄進行索引,查看是否存在已啟動或產生實際業務數據的流程。

一般來說,未發生實際業務數據有兩種情況:

第一種情況,相關業務已發生但仍然采用線下審批的形式,導致流程無效;

第二種情況,從上線期到復盤期該業務未發生或者與其他業務流程進行合并流程發起。

針對第一種情況,應深化線上流程培訓,強化流程使用者對于線上流程應用場景的印象,闡述線下紙質簽批難追蹤、難追溯、易漏簽、效率低等相關弊病,同時明確流程使用的業務場景,簡化線上流程使用難度等方式進行優化,最終通過審計、定期巡查監督、追責等相關機制推動線上流程的使用。

針對第二種情況,實際業務操作中不涉及相關內容,或屬于長時期才會發生一例(如一年才有一條流程)的,可以直接進行流程刪減,而將此類事項歸集為特定的通用審批流中。

二是業務準確性。主要從已發生的實際業務審批流的角度出發,復盤審批流程的準確性。

綜合來看,流程使用者對于實際發生的業務審批一般會存在三個方面的錯漏:走錯審批流程、流程附件或表單填寫錯誤以及審核意見未清晰表達。

針對走錯審批流程的情況,深化線上流程培訓,強化流程使用者對于業務流程應用場景的介紹與實踐;同時與業務部門進行深入溝通,尋求是否可以對相近或業務動作上下游流程進行合并與精簡,如招標需求與供方入圍在通過“競爭性談判”方式采購時可考慮合并審批。

針對流程附件或表單填寫錯誤的情況,多數是由于未固化提醒或員工個人疏漏造成,因此,在流程發起時設置線上提示功能,在流程發起界面中標注所需上傳的附件目錄和清單,以固化的形式進行線上提示,避免個人疏漏造成錯傳、漏傳。

針對審核意見未清晰表達的情況,一方面可將前述權責審核要點進行打印成冊進行下發,強化審核文化的沉淀和落地,一方面可將審核要點上線,提示對本崗位的審核關注點,輔助決策,同時便于事后追責。

2.動態改進:定期自查與事后追責,基于業務需求對審批流程持續動態更新

專項復盤是對權責體系上線落地應用的查漏補缺及優化分析,而動態改進機制是將權責優化納入日常管理,實現權責落地實踐的又一種有效手段。

建立權責的動態改進機制可以從四個方面進行統籌開展:

一是設置專門的權責優化工作小組,由公司組織權責主導部門牽頭,各部門/條線指派專業負責人,定期對權責流程進行自查自檢。

二是由權責主導部門牽頭組織定期(如每半年)對線上審批流程進行統計分析,從審批數量、審批效率、單節點審批時長、審批節點、審批事項等模塊對線上審批體系進行深度分析,通過優化手段,提升權責審批的適用性。

三是由各業務部門主導,針對本業務事項從權責事項業務場景使用介紹、流程發起注意事項、表單模板填寫規范、標準附件上傳完整性、流程審核要點等多角度進行內部培訓,并融合相關競賽或考試等趣味形式,強化權責流程使用者的印象與應用水平。

四是建立事后追責機制,如流程自查存在的問題,自查部門判定責任人并進行內部通報,業務過程中發生實際錯漏事項或管理審計發現問題,由組織權責主責部門牽頭開展專項調查進行追責,并對相應的責任人進行相關處罰。

結語

權責審批體系是提升組織決策效率的重要環節之一,打通權責體系實現全閉環管理,不斷擴大權責體系的外延,是優化權責體系實現決策效率提升的有效方式。從權責體系前端的適配性設計,中端過程落地的上線以及后端權責體系上線后的復盤及優化,可不斷提升權責體系與組織及業務的適配性,達到閉環管理,實現組織提效。