24小時(shí)

免費(fèi)咨詢 13816360548

免費(fèi)咨詢 13816360548

美國城市規(guī)劃學(xué)家沙里寧曾經(jīng)說過,“城市的生長,并不是單純的疆域擴(kuò)張,而是傳承歷史創(chuàng)新未來的過程,使其煥發(fā)出全新的時(shí)代能量。”

改革開放40年間,城市化不斷推進(jìn),使得中國的城鎮(zhèn)化率從17.92%飆升至59.58%。數(shù)字突飛猛進(jìn)背后,一面是城市快速發(fā)展帶來經(jīng)濟(jì)繁榮景象,而另外一面,也暴露著城市發(fā)展面臨著風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)——土地資源日益稀缺,中國的城市規(guī)劃從“擴(kuò)大增量”變成“優(yōu)化存量”。

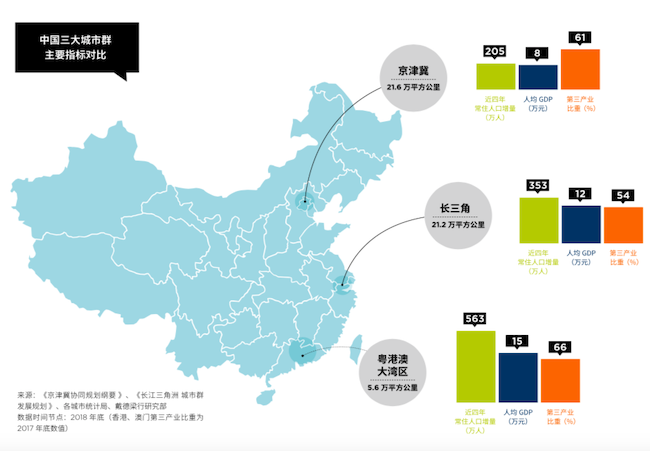

以粵港澳大灣區(qū)為例,截至2018年底,粵港澳大灣區(qū)5.6萬平方公里土地,創(chuàng)造著15萬元的人均GDP,承載著7112萬人口,甚至近四年常住人口的增量達(dá)563萬,遠(yuǎn)超于京津冀、長三角地區(qū)……

要知道,粵港澳大灣區(qū)的土地面積,僅相當(dāng)于上述兩大城市群的1/4。人口的大量涌入,加重了大灣區(qū)土地資源和公共配套的承載壓力,而這,并不是中國城市發(fā)展的個(gè)例。

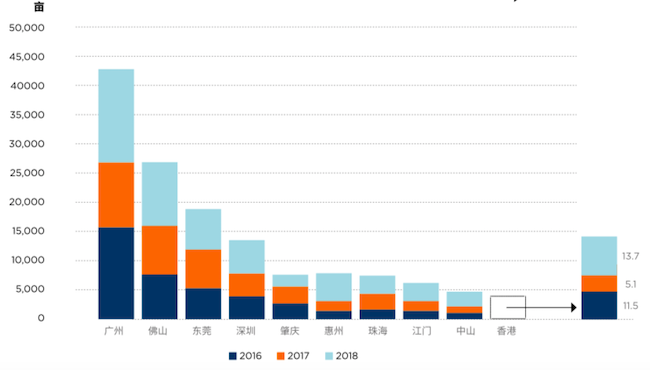

一份由戴德梁行整理各城市自然資源局的數(shù)據(jù)顯示,近三年來,粵港澳大灣區(qū)各城市的城市更新進(jìn)度有明顯加快趨勢,2018年,除澳門外的十大城市完成改造的土地面積達(dá)5.4萬畝,同比上升32%。

△2016-2018年城市更新完成改造的土地面積

城市更新,不僅使原本舊建筑煥新面貌,功能也將進(jìn)一步優(yōu)化提升,從而帶動(dòng)整個(gè)片區(qū)煥發(fā)新活力,有助于城市功能的重新定位及城市動(dòng)能的重新發(fā)現(xiàn)。

正因此,城市更新,勢在必行。不過,過去“大拆大建”的模式已不再是新階段的主流,用住建部政策研究中心主任秦虹的話來說,中國城市更新進(jìn)入有機(jī)更新時(shí)代。

而隨著一線城市商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)入存量發(fā)展時(shí)期,商業(yè)城市更新,亦被視為下一階段商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的重要風(fēng)口。梳理商業(yè)城市更新發(fā)展進(jìn)程,大致可分為以下四個(gè)階段:

第一階段:“換裝”。

溫苑雯表示,這個(gè)階段最明顯的特征,便是大拆大建。即將原有建筑推倒重建,換上了現(xiàn)代商業(yè)的“外衣”,其中最具代表性的項(xiàng)目是廣州獵德村改造。

逾900年歷史的獵德村,位于廣州CBD核心地段,改造前,這是被高樓大廈圍繞的“城中村”,于2008年啟動(dòng)拆遷改造。

改造后的建筑煥然一新,變身時(shí)尚玻璃幕墻的高樓大廈,也帶來了廣州首個(gè)輕奢級時(shí)尚購物中心天匯廣場igc,但對于原有文化或建筑的留存,僅剩幾座宗室祠堂。

這個(gè)階段的改造,雖是重新煥發(fā)了城市建筑的功能與活力,但對于當(dāng)?shù)匚幕牧舸媾c傳承幾乎為零。

第二階段:“化妝”。

走過第一階段“大拆大建”簡單粗暴的改造后,第二階段商業(yè)城市更新明顯更注重文化的保護(hù),溫苑雯總結(jié)為:“對極具特色的舊建筑修舊如舊,并引進(jìn)新業(yè)態(tài)”。

這一階段的代表作品是由香港瑞安集團(tuán)在佛山打造的嶺南天地。

佛山嶺南天地采用了修舊如舊的改造方式,保留了原來的街巷尺度空間及嶺南建筑特點(diǎn),讓人漫步期間能夠感受過往風(fēng)情。

而從商業(yè)內(nèi)容來看,雖是帶來了許多首進(jìn)佛山市場的品牌,煥發(fā)商業(yè)新活力,不過這些品牌大都與“嶺南文化”這一根源無關(guān),導(dǎo)致項(xiàng)目“只留存了建筑的‘形’,缺失了文化的‘魂’”。

第三階段:“共生”。

時(shí)代不斷向前,城市更新的理念與技術(shù)亦如此。商業(yè)城市更新的第三階段便總結(jié)了前兩個(gè)階段的不足,在建筑與商業(yè)內(nèi)容上,盡力彌補(bǔ)文化的“魂”。

這一時(shí)期的代表項(xiàng)目比如“初階版”的廣州永慶坊,以及“進(jìn)階版”的上海田子坊。

· 廣州永慶坊位于擁有百年歷史的荔灣區(qū)恩寧路,這里保留了廣州原始騎樓建筑,沉淀著了百年底蘊(yùn)西關(guān)文化,不過因年代久遠(yuǎn),部分建筑喪失了原有功能。

2018年10月,由萬科中標(biāo)對項(xiàng)目進(jìn)行微改造,在原基礎(chǔ)上修繕騎樓建筑,并增添博物館文化元素、修繕李小龍故居等,使得這個(gè)空間變身為文化體驗(yàn)店、特色餐飲、創(chuàng)意辦公、文藝展演空間等復(fù)合業(yè)態(tài)于一體的文化商業(yè)街區(qū)。

不過,這僅僅只是商業(yè)城市更新探索“文化與建筑共生”的初階嘗試,溫苑雯點(diǎn)評表示,“與往日居住的生活場景相比,改造后的永慶坊缺少了生活氣息與人間煙火,在商業(yè)和城市角度上都存在缺失。”

· 而“進(jìn)階版”上海田子坊,位于上海泰康路,1998年前是一個(gè)馬路集市,后經(jīng)政府引導(dǎo)及文創(chuàng)公司、藝術(shù)家進(jìn)駐,田子坊成為了旅游及體驗(yàn)是文化聚集地。

不同于永慶坊的改造,田子坊在業(yè)態(tài)上提升了文創(chuàng)的比例,讓街區(qū)更加“文藝范”;同時(shí)保留了原住民的生活狀態(tài)。“但仍存在當(dāng)?shù)匚幕什蛔悖瑑?nèi)容標(biāo)桿性、辨識度不高的問題。”溫苑雯表示。

目前,國內(nèi)商業(yè)城市更新正處在第三階段向第四階段進(jìn)化的過程中。

第四階段:“有機(jī)更新”。

城市更新經(jīng)歷了大拆大建,到改革開放追求數(shù)量,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)量,而今城市更新進(jìn)入第四個(gè)發(fā)展階段,“城市生命力發(fā)展”,逐漸成為城市更新中,最重要的著落點(diǎn)。

在這個(gè)階段,更多是要考慮如何在不損害歷史建筑的外在風(fēng)貌與內(nèi)在文化的基礎(chǔ)上,對歷史建筑進(jìn)行更新,并讓其與現(xiàn)代化城市格局相融合。

如何做到經(jīng)濟(jì)利益與文化傳承之間的平衡,使得歷史舊建筑的未來之路充滿了各種可能性。

溫苑雯以位于清水寺外的二年坂舉例,其四至范圍包括了知恩院、八坂神社、円山公園、高臺寺、八坂塔至清水寺,濃縮了京都千年風(fēng)土人情,是日本重要傳統(tǒng)的建筑物保護(hù)地區(qū)。

二年坂在改造上,除了常規(guī)商業(yè)業(yè)態(tài)之外,還貫穿了京都傳統(tǒng)人文元素,讓人們在游覽的同時(shí),深度體驗(yàn)日本的和服文化、祈福文化和日式茶道文化等,打破了傳統(tǒng)商業(yè)街過于商業(yè)化的弊病,而從建筑到商業(yè)、從場景到文化,都建立起與消費(fèi)者之間的情感共鳴。

- 總結(jié) -

這是值得中國商業(yè)城市更新參考的范例。城市更新發(fā)展到今日,已不僅僅是舊村舊廠的推倒、拆除、重建的更新,而是保持原有城市肌理,甚至保留原有建筑外貌的一種更新,它是變與不變的內(nèi)在統(tǒng)一,屬于有機(jī)更新的范疇。

住建部政策研究中心主任秦虹表示,城市有機(jī)更新,是指在不大規(guī)模拆除建筑、街區(qū)的情況下,對舊建筑進(jìn)行改造,使其在功能上更加適合當(dāng)前的需要。城市有機(jī)更新要求管理者、參與者和投資人對“城市遺產(chǎn)”的高度尊重,并且充分溝通好地方政府、投資人和當(dāng)?shù)孛癖娭g的關(guān)系。

也有專家提出,商業(yè)城市更新的三個(gè)重點(diǎn):

· 不能失去生活味道和人間煙火氣息,同時(shí)又帶動(dòng)周邊整體環(huán)境提升;

· 要體現(xiàn)城市、片區(qū)的歷史文化特色基因;

· 文化和故事要充分發(fā)掘,這是商業(yè)城市更新項(xiàng)目與其他商業(yè)項(xiàng)目的本質(zhì)區(qū)別。

正如簡·雅克布斯在《美國大城市死和生》中所說:“設(shè)計(jì)一個(gè)夢幻城市很容易,塑造一個(gè)活生生的城市則煞費(fèi)思量。”

“商業(yè)城市更新不同于舊村、舊廠大刀闊斧的改造,舊城商業(yè)改造需要精雕細(xì)琢的工匠精神,極具挑戰(zhàn)性和想象空間。”溫苑雯表示。