靠的是什么?

1、從“成就共享”到“同心共享”,合伙人機制收效顯著

2012年底,秉承“利益共享,風險共擔”原則,碧桂園提出“成就共享”策略,將管理層、普通員工和股東的利益緊密捆綁。2013年,碧桂園又提出“全民營銷”模式,在強勁的銷售攻勢下,碧桂園業績迎來爆發式增長,從此正式邁入千億房企門檻,且增速在千億房企中居首位。

根據此前的成功經驗,2016年,碧桂園又提出了“同心共享”策略,作為2012年“成就共享”策略的升級版,“同心共享”策略將權利下放給每個人,員工也是“小股東”,可享受到項目紅利,此舉進一步激發員工和股東的積極性,催生每個人的“主人翁意識”。在利益共享、風險共擔的帶動下,人的活力又一次得到了更大的釋放。

兩輪激勵機制實施后,碧桂園項目開盤時間從之前的9~11個月縮短至6.9個月,凈利潤率從10%升至12%,年化自有資金收益率從30%提高到80%,現金流回正周期也由10~12個月縮短至9.1個月,合伙人機制成效顯著。

2、高周轉,“讓利保量”

2016年,在貨值充足的支持下,碧桂園致力于大幅擴張規模+高周轉的發展策略,全年平均回本期為8.4月。同時,“讓利保量”,在國內房地產利潤空間被壓縮的大背景下,將盈利做出讓步,以實現總體規模的大幅增長。

3、棄剛需,抓改善,三四線產品錯配

2013年政策利好,激勵模式導致三四線城市留下巨量大盤庫存,風險初現。適逢國家層面“去庫存”的政策導向,為順應改善型市場需求,2016年,碧桂園轉換戰略思路。

在原有產品的基礎上,重點推出三四線高性價比改善型產品,從郊區轉向城區,“勞斯萊斯”系列應運而生。憑借自身成本控制能力的優勢,“勞斯萊斯”系列在同類型改善型產品中脫穎而出,為碧桂園帶來了新一輪業績爆發。

02

融創:

十年間,從83億拼到行業TOP5 ,

憑什么?

1、前瞻性的城市布局,城市深耕能力強

融創的成功離不開合理的城市布局。2014年之前,作為最早一批將視線聚焦在發展潛力巨大的一線城市土地市場的房企,融創只布局9個城市,全年單城市產能73.6億元。

2015年下半年,一線城市市場率先啟動,為避開高價廝殺,融創選擇布局供求關系合理、量有好轉的重點二線城市,包含濟南、西安、成都、武漢、合肥等,正趕上二線城市房價崛起的風口,再一次搶先其他房企一步,迅速完成了穩健且具備強大競爭力的戰略布局。

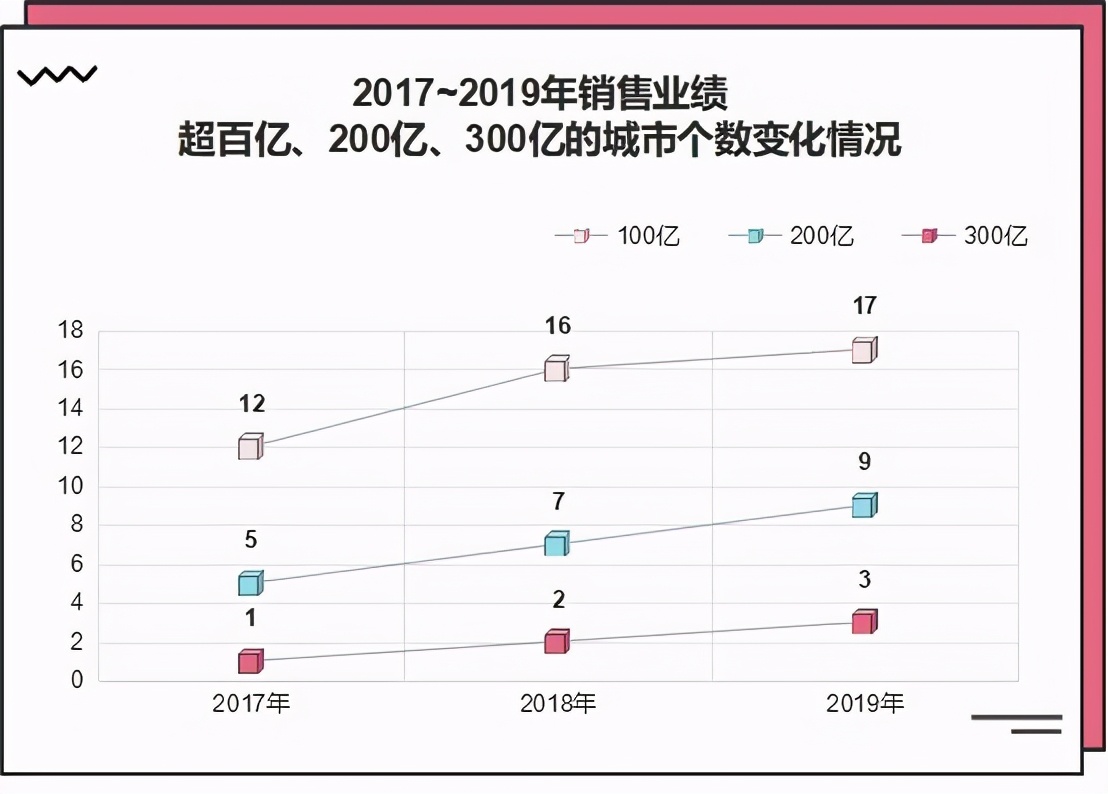

城市深耕能力強。2014年全年單城市產能73.6億元,2017年共有12座城市合約銷售業績超100億元,12城合計業績貢獻率達到64%, 2018年百億城市數量達到16座,300億元以上2座, 200-300億元的5座,100億以上的9座;2019年百億城市數量為17座,300億以上城市3座,分別為上海、重慶、青島。

數據來源:巧芯科技

數據來源:億翰智庫

2、快速極致的收并購策略,助推融創業績實現突破式增長

從2014年開始,融創便領先眾房企一步,開始對外積極尋求收并購機會。2016年以后收并購逐漸成為融創主要拿地方式。收購包括萊蒙國際、青島嘉凱城、融科置地等公司的股權及債權,據融創2016年年報披露,收購代價總計593.5億元。

自此融創布局深圳、廣州、佛山、東莞、鄭州、廈門、青島、南寧、昆明等城市,迅速完成了一線、環一線及核心城市的全國化布局。

到了2017年,融創新拿地面積中收并購占據67%,投資350億元,而招拍掛僅占33%,投資810億元。2017和2018年,萬達為降低負債,將旗下的文旅、酒店、地產大量打包出售,融創果斷接下了這個規模龐大的盤。

對萬達的收購,使融創的規模擴充一倍,進駐的城市多了70個,這些充盈進來的土儲在以后的數年間都成為了融創源源不斷的彈藥。此后融創收并購的腳步依舊沒有停歇。2019年,融創又相繼收購了泛海旗下若干項目、華僑城旗下股權以及云南城投旗下的環球世紀公司的股權,涉及交易總價值432.37億元。

那么,融創的收并購為什么能夠做的好?歸結起來主要有3方面原因:

(1)打造收并購形象,讓信息主動聚集。優質資源有限,市場上講求“早”和“快”,融創憑借豐厚的資金實力和較高的決策效率獲得市場的認可,眾多房企紛紛上門要求合作;

項目選擇上提前規避風險。融創會選擇涉及負債清償較少、能實現快速周轉的項目進行收購,用部分銷售回款來償還分期付款,或通過并購貸、開發貸覆蓋前期成本;

操作流程優化。融創收并購具備高效、靈活的決策力——權力下放、區域公司享有自主權、抓大放小、自上而下流程對接成熟,最大程度簡化和優化操作流程。一般情況下,融創從信息獲取到簽正式協議1-2周就能完成,完整交易過程一般不超過1個月

(2)極度重視現金流。正如融創2015年年報中,對2016年投資展望的描述——“本公司在新項目投資上會保持審慎,將在現金流絕對安全的前提下,同時關注公開市場和發揮本公司在并購市場的優勢,通過靈活的方式繼續獲取價格合理的土地儲備。

(3)短期融資能力強。2017年7月,融創收購萬達13個文化旅游項目公司91%的權益,通過配售、質押股權、債券融資,十天內融資100多億,并快速銷售以回籠資金。

3、風口之年2017,大股東增持提振股價

2017年,此時的融創規模已經達到了萬科的三分之一,然而資本市場的估值卻不到萬科的二十分之一。2016年9月,融創以6.18港元的價格向大股東孫宏斌進行溢價配股,共籌資28億港元。但出錢的不是孫宏斌,是用孫宏斌持有的融創股權做質押,進而完成了股權增持。

這次動作不僅使孫宏斌的股權增加到了50%以上,同時大股東增持無疑讓融創在資本市場里腰板挺得更直,融創的股價也一路走高。

03

世茂:

重返TOP10,房企“進步之星”

1、看準時機加大收并購力度,獲取優質低成本資源

2015年前后,世茂面臨土地市場機會的猶豫不決,造成銷售規模增長一度停滯,維持在低迷狀態,曾經的地產十強選手被遠遠甩在前十之外,直到2017年開始才重新回歸。對于房企而言,規模是企業持續發展下去的根本,所以自2017年世茂正式跨入千億陣營后就一直在規模擴張上找尋突破機會。

2018年下半年以來,世茂馬不停蹄的奔走在收并購的路上,從3月份開始,前后相繼收購了泰禾、粵泰、明發、萬通等近20個項目,貨值將近200億。2019年上半年,公司新增土地建筑面積1412萬平米,其中通過收并購方式獲取的約為900萬平方米,預計貨值為1800億元。這些項目多數位于核心城市,例如杭州、南京等。

2019年全年,世茂新增土地儲備3092萬平方米,較2018年同比增長91.46%,新增土地儲備貨值約5000億元,其中以收并購方式獲取土地面積占總面積67%,獲取貨值約全年獲取項目總貨值的70%。

由世茂收并購而來的項目,絕大多數都交由旗下的世茂海峽接手,而這些收購而來的資產從接手到上市銷售最快僅要4個月,可見世茂對資產包處理能力和收購資產轉化效率之高。

值得一提的是,多年積累下的產品、營銷以及品牌溢價能力,使得不乏停滯項目經世茂之手后搖身一變成豪宅的例子,例如世茂天越和從粵泰股份收購而來的天鵝灣等等。

2、融資成本降至5.6%,財務指標穩健,助力規模擴張

大舉收并購的背后,世茂較低的融資成本和穩健的財務指標是他的底氣。

2019年政策調控加碼,但世茂在融資方面成績不錯。2019年世茂的融資成本為5.6%,較2018年降低0.2個百分點。2019年房企平均融資成本為7.07%,較世茂高出1.47%。

年初新冠疫情爆發,更加考驗房企的融資能力。2020年3月,世茂建設再度成功發行公司債45億元,其中3年期債券利率為3.23%,7年期債券利率為3.9%,融資成本更是較2019年大幅下調。

世茂大手筆收并購之下,財務數據依舊保持穩健。貨幣資金充裕,財務杠桿也合理,常年保持在60%左右,體現出世茂較強的綜合運營能力以及風險管控水平。

3、項目布局重點區域,有力支撐業績增長

2019年世茂的土儲布局緊密跟隨國家重點城市發展區域,從土地儲備貨值區域分布來看,大灣區和長三角貨值最高,從拿地區域來看,公司目前72%的土儲分布在一二線城市,89%的土儲分布在一二線及強三四線城市。

總體來講,世茂依舊是全國性布局,這有助于增強抵抗風險的能力,同時以一二線和強三四線城市為核心布局,可以跟隨城市經濟圈的機遇坐享政策紅利帶來的業績增長。

04

萬達:

曾經地產行業TOP10,

商業緣何退出行業爭霸舞臺?

決心“去地產化”,走“輕資產”路線。2016年,房地產市場一路高歌,多家企業迎來業績大漲、高速擴張,而萬達卻出現業績下滑。

在上半年業績榜單中,萬達尚排在第十位,到年底TOP10榜單中已不見萬達身影。說到底是由于萬達的戰略調整——2015年,王健林提出“輕資產”轉型戰略,即萬達要走輕資產、低負債發展的戰略。

2016年初萬達集團工作會議上,王健林表示,房地產萬達還會一直做下去,只是把收入規模穩定在千億左右,不再擴大規模,增長主要靠其它產業,改走“輕資產”路線。

輕資產模式是商業地產發展的趨勢。輕資產模式下,房企不用背負巨大的資金壓力,可以不用受房地產周期的束縛,只需要發揮商業資源和運營能力,做好品牌管理,把控租金收入即可。因此萬達毅然決然的向輕資產戰略轉型。

說好走“輕資產”路線的萬達,如今怎么樣了?

1、甩賣資產,以資抵債

2017年是萬達的一個轉折點,隨著6月份銀監會命各家銀行排查各大房企授信風險,銀行斷貸、股權雙殺,萬達資金鏈面臨前所未有的危機。資產大縮水,不得不變賣資產,降低負債,同時也是為“去地產化”,走向“輕資產”做準備。

斷臂求生的日子不好過,從2017到2019,萬達揮淚甩賣了13個萬達城、70多家酒店、37家萬達百貨、一大堆萬達廣場、長白山度假區……儼然一副被掏空的架勢。

2、海外資產也“一鍵清空”

2012年起,萬達就在海外開啟“買買買”模式,買下了英國倫敦One Nine Elms摩天大樓,買下了悉尼的Circular Quay公寓和酒店項目、買下了澳大利亞黃金海岸項目,不管是房地產、文娛還是酒店、體育,統統收入囊中。

錢從哪來呢?海外并購,靠的無疑是銀行貸款、債券等方式,表面風光的買買買背后,是國內金融風險的持續加強,對融資的賴度加劇。

2017年,銀行斷貸、融資收緊,資金鏈立馬面臨斷裂危機,為了償還海外債務,維持現金流穩定,曾經的“買買買”變成了“賣賣賣”,揮淚大甩賣。截至2020年11月,萬達已將海外地產項目全部賣完。

3、疫情沖擊,三道紅線施壓,連續虧損,“壓力山大”

2019年底,萬達宣布,已經徹底將房地產業務剝離,萬達商管的主體資產內將不再包括萬達廣場的產權,只輸出品牌,負責設計、建設與運營,并分得收益。截至2020年上半年,萬達商管的總資產為5563.2億,總負債2834億,資產負債率降到了約50.9%。

萬達終于“輕了”,王健林說“最慘烈的兩年過去了”,可萬萬沒想到,今年開年之際又慘遇疫情,年初的疫情,對整個國內商業、影視、文旅影響極為重大,而這幾個方面直中萬達要害。

導致萬達旗下實體產業貨賣不出去、線下門店遭遇關閉、客流量持續低迷、萬達影業票房一片蕭條,無論是萬達影院還是依靠收租金的萬達廣場,統統面臨巨大虧損。況且政策方面遭到三道紅線的沖擊,還有一大批即將到期的債務,局勢不容樂觀。

結語

一個企業的成功,天時、地利、人和三要素必不可少,時代的推動、政策的紅利、企業家對趨勢的精準判斷、勠力同心且有執行力的團隊,推動著企業快速成長。

過去十年,是中國綜合國力快速崛起的十年,隨著城鎮化、城市規模的快速擴大,人口紅利的持續釋放,時代推動著地產行業一路狂奔。

未來十年,隨著對房地產行業定調的調整,城市發展的新階段、人群需求的新特征、行業格局的新變化,垂直市場、細分市場仍然會不斷涌現出新的機遇,誰能提前布局,仍能有超越的機會。

下一個十年,仍然充滿了變化和期待!