2016年進入最后一個月,大家都在總結這一年的得失。對于中國房地產來說,飆馬商業地產認為,可以用十大關鍵詞來概括即將過去的2016。

關鍵詞一:無人區

僅僅是1年前,大家還在驚嘆幾家房企的銷售額超過了2000億,誰能想到2016年至少有3家房企的銷售額突破3000億呢?

中國的房地產,起步晚,但發展得太快。中國又有自己的特殊性。內地房企早期可以學中國香港的房企,之后可以學歐美的房企,但到今天,很多事情只能自己摸索了。

中國地產行業已經進入“無人區”:

就規模而言,萬科等成為世界最大房企后,要找到新的學習標桿已經很難;

就時代而言,人口紅利、貨幣超發、城鎮化等“黃金10年”的真正動力,逐漸消失或減弱,必須要找到新的發展動力,這個無法學習別人;

就房價而言,房價收入比、房屋租售比等數字已經沒有先例,比如房價收入比,已經遠遠超過國際上8—10倍的警戒線,沒有人知道安全的邊界在哪里;

就理論而言,國際通用的房地產18年大周期等在我國已經被證明不成立,樓市幾乎成了無法預測的市場。

關鍵詞二:跌破8%

2016年前三個季度,內地房企平均利潤率跌至7.8%;而2016年上半年,這一凈利潤率還有為8.15%;這是內地房企利潤首次跌破8%。

房企利潤什么時候到過這么低啊?且不說之前利潤20%乃至更高的黃金10年,就是成交相對低迷的2015年,房企同期利潤率也有10.1%。

房企利潤為什么下跌?從數據來看,地價太高,是房企利潤下降的主要原因之一。

此外,大房企在地產市場所占規模越來越大,他們在競爭中急速擴張,而利潤和規模擴張幾乎是不可兼得。

在A股127家上市房企中,前三季度凈利潤同比下滑的房企達44家,其中10家是主營收入上升,但利潤卻同比下滑。

規模大了,賺錢反而少了,這是最大的悲劇。但也無可奈何。因為如果以擴張為主要目的:地貴也得拿;利息高的錢也得借;內部少限制、多發錢才能提高效率。

關鍵詞三:調控

按照多位地產大佬的判斷,最新的調控完全不同于以往任何一次調控,大家要對此有充分的心理準備。明源君認為,大家至少要做好1年半—2年不放松甚至進一步收緊的準備。

2016年的調控是嶄新的,具體說來有以下特點:

1、因城施策,不但一二三線的政策不同,同一類城市的政策也不同。

比如南京、蘇州等強二線的政策就很緊。最意外的就是嘉興這樣的三線城市,因為離上海近,也開始限購了。以后預測政策還是得看當地房價的變化,而不是看屬于哪一線。

2、層層加碼,不達目的誓不罷休。

上海、深圳這樣的城市,下一次重手,隔幾個月還沒緩過來,再來一次,這在以往是不可能的。

3、立體化,限貸、限購、限價,一起上,幾乎窮盡一切手段。

市場終端的供給、需求都在改變之列。其中比較創新的是限價,也就是說政府根據你的成本和利潤率,批準一個價格,因為這個價格低于市場價,所以在南京、蘇州等地,有一段時間買到房等于中獎。

不過,筆者認為,因為土地供給、人口變化、城市化這些根本因素沒有得到變化,所以,調控所能起到的效果,只是抑制房價上漲的速度,而不會改變這一趨勢。

長期來看,決定性的因素還是城市本身的資源和實力。而調控期間,正是反周期操作的機會。

關鍵詞四:地王

2016年,層出不窮的地王讓整個地產界的高潮一輪接著一輪。面粉貴過面包,樓面價高于周邊二手房房價,調控加碼后,許多之前買地王的房企正忙著賣地王或者搞合作開發,以降低資金壓力。

買地王的房企有兩種,一種是知道自己為什么拿地王的,另一種是跟風的或手里沒地了被迫的。跟風的、被迫的現在基本都出現危機了。

知道自己為什么拿地王的,有兩類。其中一類是戰略性拿地的,為了進入一個新的城市或者區域,不惜代價。

另一類,則是部分融資成本特別低的國企,因為在專業方面沒有優勢,采用了一種極端的戰術--------通過造地王,把融資成本低這一優勢變成不可逾越的護城河,以時間換空間,用金錢戰勝專業。

如果國企的年息在2以下,其5年的財務成本低于10,10年的財務成本低于20。也就是說,拿地10年后賣出房子,也不是不能接受的。

因此,其拿地時參考的房價的底線,是5年、10年以后的房價。

很多國企在拿地、產品、運營乃至一般意義上的成本控制方面,并不具有什么優勢。

一旦他們在一個區域炒出了地王,就滅掉了很多民營企業的專業優勢:

1、快周轉在一些地方沒有意義了。

因為你能節省下的財務成本是有限的,但地價已經被炒得太高,必須等房價在幾年后漲上去才有錢賺。你拿地6個月后開盤,就會虧本。在這些地方,充分挖掘出產品的價值才是王道。

2、傳統意義上的成本控制幾乎無意義。

在三線城市,價格低1000可以秒殺周圍所有的樓盤。但是在一二線的地王上做產品,如果多花1000可以讓客戶的感覺略好一點,客戶可能就會買你家的房子。10萬都出了,不在乎1000。

關鍵詞五:分化

同樣是三四線,對有的人來說是天堂,對另外一些人來說則是地獄;同一塊地,別人拿到賺大錢,你拿到就會虧死。各房企的選擇已經出現了嚴重的分化。

分化的背后,是房企本身的積累不同、優勢不同。

總的來說,房企有9個大的分化。

1、強弱分化。百強占據了地產市場的半壁江山,排名靠后的百強整個集團的規模,趕不上排名靠前的巨頭們一個區域的銷售額。

2、去一線還是三線。融資能力強的企業,在一線就沒有問題;控制成本能力強的企業,在三線就沒有問題。

3、要規模還是要利潤。

4、集中還是分散。對于區域巨頭來說,這個問題其實沒有選擇,必須集中,才能和巨頭對抗。而巨頭必須分散,否則規模擴大到一定程度會出現自己和自己競爭的情況。

5、主要做剛需、改善還是做豪宅。改善、豪宅市場會越來越大,乃至成為主流,這是共識。這個分化里面最大的問題,在于你是否有做豪宅的能力和品牌。

6、做標準化產品還是個性化產品。企業越是規模大,越是要標準化,企業越是規模小,越是要個性化。規模大的企業,標準化后可以降低成本、提高質量。而用個性化的產品,去對抗大企業的品牌,則是未來小房企的生存之道。

7、外在硬件還是內在軟件。硬件的房屋,只能滿足人的基本需求。人的社交需求、自我實現的需求、信仰的需求等等,都是硬件無法滿足的,需要做社群、做組織等去滿足。

8、集權還是分權。集權的房企最大的問題,在于如果老板戰略錯誤,是沒有糾錯機制的。

分權的房企最大的問題,在于效率有時候會有問題。

9、家族企業還是公眾公司。家族企業一般不用擔心“野蠻人”。但公眾公司可以引進各種專業人士,通過投票,最終來做出一個相對理性的抉擇,家族企業不能。

關鍵詞六:收購

過去幾年,中國的地產市場,是越來越集中的,不過,通常是百強收購中小房企。2016年的新情況是,巨頭對巨頭下手,百強對百強下手。

2016年比較大的收購事件有:恒大收購萬科9.452% 股權,這是在寶能之后殺出來的程咬金;

萬科并購印力 96.55%股權;安邦收購中國建筑 5% 股權;中海并購中信地產;保利收購中航地產;綠地收購協信 40% 股權;融創收購金科 16.96% 股權;融創收購融科;中民投收購億達 53.02% 股權;4月恒大收購嘉凱城 52.78% 股權,結果年底又把嘉凱城賣給了融創。

總的來看,融創做的大生意好像最多。

以后,地產公司就是金融公司,不是金融公司就很難生存,這將是個真理。現在看起來,恒大、融創、復星都快滿足“金融公司”的定義了。

關鍵詞七:轉型

房企們都在轉型。

首先,就產品來說,不管是一線二線還是三線,剛需轉改善是大趨勢。

筆者接觸的百強房企,幾乎都在轉改善。

剛需房最大的優勢,在于價格。但今天地價已經這么高了,你做的新剛需房的價格能便宜過二手房么?一線地價已經這么貴,咋可能做剛需?限購限貸這么嚴,必須一步到位買大房子!而二線,在限價之下必須做精裝,才能實現利潤最大化。三線遍地都是房子,大部分人都有房子,只有好房子才能脫穎而出。

剛需轉改善,核心在于品牌升級、產品升級,產品升級是個綜合工程,供應商體系、研發體系、服務體系必須全面升級。

其次,就戰略來說,很多房企全面轉型做服務。

做服務,在不賣項目的時候也可以通過賣服務有持續的現金流。通過服務來賺70年的錢是未來的方向。通過服務賺錢,就是賺業主、租客的錢。比如做社區O2O等,利用的是先天的信任和黏性優勢;還有社區金融等,因為房企其實是最了解業主信用的人。

轉型做服務以后,之前的地產主業也可以獲得支撐,比如服務升級后,老帶新比例可以提高,而產品本身也可以根據客戶意見不斷進化。

關鍵詞八:創新

2016年地產領域的創新,可以歸納為三個“房地產+”

首先是“房地產+人文”。

核心是針對消費升級需求,給客戶詩和遠方。要滿足客戶升級的需求,我們需要提供“硬件+軟件”的服務,從提供“房子”到提供“生活方式”,比如阿那亞;體驗式商業中的博物館加商業、書店加商業,也都是“房地產+人文”。

“房地產+人文”,復制起來有難度,你復制得了這個形式,復制不了骨子里面的基因。

其次是“房地產+科技”。

比如 “智慧工地”,用BIM在設計階段把整個建筑給數字化等等;再比如智慧案場,大數據幫助銷售;智慧社區,制造能和人互動的房子等等;智慧經營,為客戶畫像,用客戶大數據指導產品、營銷、服務等經營行為。

最后是“房地產+金融”。

目前房企在拿地融資、工程款、前期認籌、首付、按揭等各個環節都有痛點。移動互聯網下,地產各類場景和交易環節信息和數據沉淀,讓各類機構、個人的信用實現對稱。為地產企業、供應商、購房者和持有房產的小業主服務的“新金融”,將讓80%的企業和個人能夠拿到錢來操作自己的業務。

關鍵詞九:存量房

2016年,是中國地產市場從增量市場轉向存量市場的關鍵一年。各種長租、短租公寓,各種孵化器,各種利用存量房做出的辦公、商業、園區產品紛紛出現,而且逐漸成熟。

2016年我國新房的銷售總額可能會到10萬億,但不會一直持續增加,未來還會萎縮。房地產真正的未來,在于現在150萬億,未來還會繼續增加的存量房。

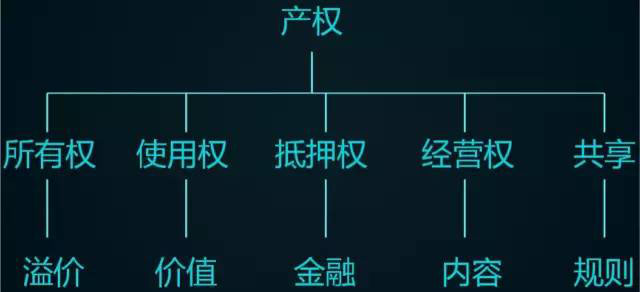

經營存量房的前提,就是產權的分割。2016年,70年后產權續期的法律安排,被中央反復提到。未來,一系列與產權有關的法律法規將出臺。產權將分割成以下一些權益。

未來,房產不但能買賣、能抵押,還能變成金融產品,同一套房屋產權的擁有者可以是許多人,房地產與新金融將緊密的結合在一起。

圍繞著房子和業主的各種服務,將誕生眾多的新行業和至少幾百家獨角獸企業。相信許多未來的獨角獸已經在2016年進入市場。

10年以后,也許地產人將失去幾萬億新房市場,但我們將贏得幾百萬億的穩定的存量市場。

關鍵詞十:下半場

中國的地產,正面臨著30年來未有的大變局。2016年是一個分水嶺,以本次調控為一個標志性的事件,上半場的一些根本制度和邏輯將變化,中國地產將進入下半場。在下半場,存量將取代增量、服務將取代開發,成為主流。

地產上半場的紅利有以下一些,正在逐漸消失:

1、資本杠桿紅利,因為政策變化而消失。

上半場,開發商的資金第一靠貸款等融資,第二靠預售,有1個億資金就敢做100億的項目。

最近,政府要求開發商必須用自有資金拿地。而預售制度,很有可能會在未來兩年終結。這個紅利就消失了。

2、城市發展紅利,逐漸衰減中。

在郊區買一塊地,10年不開發,城市擴張后,土地價值增長10倍,這是過去的邏輯。

中國的城市化還可以有多少年才到頂,業內意見不一,但大家都同意的是,相關紅利在衰減。10---15年后會很弱。

3、人口紅利,有中斷的風險。

城市人口持續增長,房價持續上升。未來一些年,這個邏輯在一二線城市這個可能仍然成立。

但就全國來看,可能不一定。因為計劃生育等原因,城市人口增長逐漸變慢。現在雖然出臺了放開二胎等政策,但起效需要時間。

地產下半場的紅利,筆者認為有以下四類:

1、存量房中的紅利,比如租金和價格的反差。

上面提到的150萬億的存量房,是一個金礦。現在的一線城市,50年的租金低于房子的售價是常見現象。加杠桿租房做公寓等,最終的資金回報率未必低于開發。

2、服務紅利,用機器、系統取代人的服務。

隨著中國人口紅利逐漸變薄,人力勢必越來越貴,所以,如果用機器、系統做搭配,最終用少量人力,滿足更多人的服務需求。就能獲得利潤。

舉例來說,用機器人取代清潔工、保安,用O2O系統讓人力服務更高效,智能家居自動服務等等,都屬于這一類。

3、個性化需求越來越多,從標準化到個性化的溢價就是紅利。

之前的居住產品,是標準化的。而移動互聯網時代的人,卻越來越個性化。

個性化產品的價格應該高于標準化產品,這是共識,這中間的價格差就是紅利。如何搜集個性化需求,做出便宜的個性化產品,這是獲得這一紅利的關鍵點。現在的各種互聯網家裝,就是類似的邏輯。

4、新的人群就是新的紅利。

即將老去的這一代人,比如60后,他們有經濟實力,消費觀念也和之前完全不同。圍繞他們做養老、文旅地產,是有未來的。

家里有錢的90后,在很年輕的時候就會買房,這個群體的需求也是新的紅利。

文章來源:明源地產研究院