核心提示:國內的當當自稱已經開張了143家實體書店,并規劃在未來3到5年內開出1000家書店。

西西弗書店的董事長金偉竹對記者說,其書店的目標用戶從來不是喜歡比價和搶折扣券的讀書人,“懂書有什么了不起的呢?你懂市場嗎?”

亞馬遜剛剛在舊金山灣區開出了第九家書店。自從半年前在西雅圖開出第一家店,亞馬遜利用大數據分析的店址選擇和選書推薦,將線上積累的用戶評分、評論、推薦系統算盤復制到線下的做法,就引起業內驚嘆鵲起,認為這代表了零售業的未來。

有傳言稱亞馬遜將在未來開出400家實體書店,更讓“傳統書店的末日”這種論調甚囂塵上了。

而國內的當當自稱已經開張了143家實體書店,并規劃在未來3到5年內開出1000家書店。當網上書店挾大數據之利洶涌反撲線下,線下書店的生存之道是什么?在對亞馬遜書店一片贊嘆聲中,或許我們要問:網上書店的銷售邏輯可以直接復制到線下嗎?線上書店的用戶群體和線下一樣嗎?

對于那些沒有網店大數據與推薦系統支撐的書店,對于亞馬遜的實驗它們只能望而興嘆。那么,線下書店如何在體驗化和差異化的同時做出標準化,來對抗網上書店的全面碾壓呢?

國內最大的民營連鎖書店西西弗給我們提供了一個很好的樣本。一月份,西西弗在藍色港灣開出了北京首家門店,這也是它在國內開的第67家店。

作為西西弗書店的董事長,金偉竹告訴鈦媒體記者,他從來不去自家的書店買書,買書寧可去萬圣書園。雖然西西弗標志性的英倫風店門,復古風的櫥窗擺設,店內的標志緞帶、地上的“導引雞湯”皆出自他之手,然而書店的選書、分類、陳列卻全然跟他的閱讀興趣沒有關系。

雖然他也很懂書,還被邀請去做十大好書評選的評委,但他婉拒了,“懂書有什么了不起的呢?你懂市場嗎?”。

如果你是經常往書店跑的文藝青年,知識青年,那么西西弗可能并不能令你滿意——選書不夠有逼格、基礎圖書所占太多、雞湯勵志言情古風應有盡有。然而如果你是個平日并不看書,不上豆瓣,不關注新書動態的普通人,在商場閑逛時被“洋氣”的門面或咖啡館吸引進來,也許在離店時你會帶走畢業后買的第一本書。

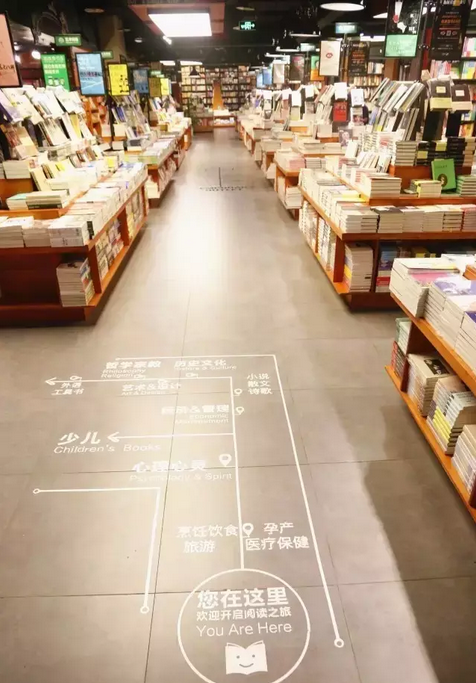

西西弗書店路線指引

哪怕你是第一次逛書店,也會像你周周逛的H&M一樣,很輕松地就找到適合自己的書。

在從進門到在書架逡巡的過程中,你一路正好走在金偉竹靜心設計的心理動線之上,你的腳下有一條逛店路線指引你找到心中的那本書,每一個區域都會有一句導語來領你入門,甚至區域之間的過渡也毫不突兀,而是通過精心的主題過渡,讓你絲毫不覺突兀。為了照顧你的理解能力,這里有一套自己的圖書分類方法(你找一本菜譜不用去實用技術—烹飪技巧下面找)。

正是這樣對消費心理的洞察,以讀者需求為導向的書店設計,讓西西弗的書店坪效達到了快時尚的水平。西西弗的坪效達到了服裝業的坪效。“不做到這樣一個水平,你怎么玩呢?”金偉竹反問道。

這一切都與西西弗書店的定位有關:大眾精品圖書,其中的“精品”不代表是高逼格的書,而是在每個板塊中找到最適合這個客群讀的書。

“西西弗在做誰的生意?不是文藝青年或城市閱讀精英。藍色港灣這個場子,沒有書店,沒有西西弗,人們照來。但今天過來一看,有這么一家書店,看著還挺好,里面還有咖啡廳,他就進來了。”金偉竹要做的就是讓他走的時候帶一兩本書。

所以,西西弗書店做的是“轉換”的生意——把基本不讀書的人轉換為讀書人,“砍掉教材、教輔,中國今天人均讀書還不到一本,市場才剛剛開始。”西西弗在二三線城市的野火燎原式生長也印證了金偉竹的判斷。

如今,西西弗的60多家店已經基本覆蓋南方的二線城市,近期藍色港灣店的開業也吹響了西西弗進軍一線城市的號角,而且一進來就要在一年內一口氣開出4家店。

基于西西弗書店的“轉換”邏輯,對于一家店,金偉竹只盯著一個外部數字——進店人數,只要日均進店1000人,就能保證年收入500萬以上。

從2009年西西弗誕生第一家購物中心PARK書店以來,進駐購物中心開店就一直是西西弗的主流模式。首先在購物中心中,西西弗不開大店,認為500平米左右已經足夠支撐一家書店的高效運轉。

而為了順利完成“轉換”,讓書店媲美快時尚的坪效,談情懷是沒有用的。只有將零售業的玩法應用于圖書銷售之中。

金偉竹告訴鈦媒體,圖書銷售是零售業中最難的,“我們家有百貨、超市過來的,他們出去之后去做院線,都說院線怎么這么簡單?”之所以如此,乃是由于圖書產品的自身特質。

首先,圖書有海量SKU,一本書就是一個SKU,在區區500平米之中,就有多達2萬8千個SKU;其次,產品非直觀性,書的內容如何直觀起來?如何和讀者的需求發生直接關聯?

如果說亞馬遜開出的是一家家實體的“網上書店”,呈現在店面中的只不過是銷售排行中的頭部作品與高分作品。那么,單店2.8萬種圖書,要覆蓋普通大眾方方面面閱讀需求的西西弗要做的遠多于此。

金偉竹既要做優異于網店的購物體驗,又要向網店的標簽體系、推薦系統學習。心理動線、閱讀導引、親子閱讀空間是茫無目的逛當當、亞馬遜無法獲得的體驗。而打破傳統書店的樹狀分類,為每一本書建立十幾個標簽,通過標簽來建立書之間的關聯,書與書店的對應,就是金偉竹向網上書店學習的“招數”。

為此,西西弗甚至專門有一個圖書分析團隊。這不同于MUJI這種文藝書店“枕邊書”、“包中書”、“案頭書”、“椅邊書”之類基于店主個人趣味的分類,而是建立在對圖書屬性與消費者需求的分析之上。

但僅靠體驗,并不能保證書店的銷售效率,也無法做到標準化與批量復制。

為了將整個書店打造成一架高效、可復制的“銷售機器”,西西弗下的功夫都在讀者看不到的地方。后臺有19個專業系統,三大數控模型。采控模型對每一店的客群定位,閱讀習慣,消費能力進行模型分析,再通過對圖書的標簽化處理,形成一一對應,從而決定哪家店應該采購何種圖書。每過三個月,采控模型都要做一次微調:客群有沒有變化?客群與圖書的匹配性如何?

流控模型是對每一本進店,圖書的單品管理,一本書不能隨便擺放,而是要經過流控模型觀察其銷售形態,新書趕老書形成書流。

調控模型則是為了解決決書店最頭疼的庫存周轉問題,通過店與店之間的內部調劑,從而優化庫存效率。

這樣的銷售效率讓西西弗可以理直氣壯地靠圖書銷售養家,圖書銷售能貢獻一家店78%的收入,而且每一家開業當年即盈利,沒有養店期。

將自己的角色定位于“轉換”,將自己的客群定位于“平時不讀書的人”,從而也讓西西弗過濾掉了那些喜歡在網上比價、搶券的讀書人。而且西西弗的客群在閱讀方面更缺乏自己的興趣趨向與判斷力,所以更容易跟著它的“心里動線”走,在沖動之下不顧價差買下半年來的第一本書。

來自:鈦媒體 張遠(若牽涉版權問題請聯系管理員,謝謝!)