調控對于地產人來說,本來已是司空見慣的事情了,但本輪調控似乎又有些不一樣。

首先是限購、限貸的嚴厲程度是空前的,其次則是多了很多花樣,其中堪與限購、限貸相提并論的,就是限價。

也就是說,你只能按當地政府批準的價格來賣。

限價措施2016年在南京、蘇州等地首現,2017年則已經推廣到了全國十幾個城市。影響的項目很多,部分項目打“擦邊球”被查被罰,以至于有的地產人認為,面對限價令,除了違規,就只能虧本。

筆者認為,與限購、限貸相比,限價令直接作用于項目成交價,確實更難應對,但也絕不是毫無辦法。

筆者今天就來說說:

在完全按規則行事的情況下,如何運用交易策略、成本策略、節奏策略、產品策略,讓項目賣出一個好價錢,獲得一個好利潤。

要應對限價令,先要理解限價令……

限價的核心

是按什么標準定價

在限價政策之下,一些房企們想的最多的,是以什么名義收取高出備案價部分的房款。這中間誕生出很多灰色乃至黑色的手段。

通常的灰色手段有:把房價分拆,超出備案價的那一部分包裝成裝修款,另簽合同;與車位捆綁銷售,通過把車位總價拉高和全款支付等形式彌補超出備案價部分的房款;巧立名目以第三方名義收費,如“電商費”、“團購費”、“信息服務費”、“號頭費”等等。

從地方政府已頒布的相關政策來看,上述某些手段顯然是違規的,其中有許多項目已經因為類似操作被查。

筆者不提倡灰色操作。筆者認為,要應對規則,就要理解規則,在規則范圍內賺錢。

在筆者看來,限價令的核心,在于依據什么標準,來定政府批準的備案價。

根據相關標準的不同,限價令可以分為兩類:

一、根據之前同類項目的售價,給現在的項目定價,可能有結束期限。

這類政策的核心條款是:新項目的售價,不能超過周邊在售同類項目的價格,沒有在售項目的,不能超過之前銷售項目的價格,或周邊二手房價,項目二期售價不能超過項目一期售價。

這類政策簡單直接,但從數字上來看也是最有效的:既然新項目的售價不能高于老項目,那么在相關統計數據中,本市的一手房價一定不會上升。

而地方政府的目標也是很明確的,比如有的地方政府文件明確提出:在2017下半年的重要會議召開之前,房價不能上升。

筆者認為,這類地方政策是一刀切 ,而不同項目的拿地時間和價格完全不同,所以這類政策很難一直保持,應該是會有一個結束期限的,可能在2018年結束。

二、根據項目的“成本+一定比例利潤”定價,理論上可以長期執行。

蘇州等地之前一直是采用這種邏輯:

項目備案價=地價+建安成本+一定比例的利潤

這種限價令考慮了地價和建安成本的變化,理論上可以長期執行,具體要看地方政府的決心和國內經濟形勢的變化。

在上面2類政策基礎上,各地政府又出臺了很多配套措施,筆者將其歸納為5點,不同的城市,都是在其中取了其中幾條:

1、實際售價不得超過備案價格。

2、備案價格不得超過周邊同類項目價格、周邊二手房價格、項目前期價格。

3、備案價格不得超過開發成本(地價+建安成本)一定的倍數(如濟南的1.25倍)。

4、備案價格一定時間內不得上調(2個月、3個月、6個月),再次調整時一般不得超過一定幅度(如6%、15%等)。

5、拿到預售證的房源必須全部公開標價銷售;

搞懂了限價令,房企就可以有針對性地來應對限價令。

用交易、成本、節奏、產品

四大策略

靠實力應對限價令

一、交易策略:把一手房變成二手房,賣出市場價,在有的地方并不違規

東部某限價城市,某房企讓兄弟公司以備案價格買下自己開發的項目,再以二手房的形式加價后進行銷售。而當地房管部門責任人表示,從已發布的政策來看,這種操作并不違規。

二、成本策略:降低建造成本、財務成本、營銷成本,增加實際利潤

價格雖然定死,但是如果成本可以下降,利潤就增加了。

有些項目直接把計劃的精裝房改成清水房,通過降建安成本來降低成本。

某前十的房企在某限價城市的項目,采取全款銷售的形式,提前回籠資金。這樣就降低了項目的財務成本,可以彌補限價造成的“損失”。

城市限價的時候,恰是比較好的項目房子最好賣的時候。此時可以拿營銷成本開刀。

據筆者了解,有些地方中介渠道費都能占到房價的3%--10%。在行情不好的時候,項目需要通過大規模的推廣和渠道來獲取客戶來訪量。那么在房價被限制、不缺客戶的的時候可以考慮弱化營銷和渠道的成本比重。一旦這部分成本被砍掉,備案價也就可以降下來,獲得通過。個別城市的限價政策里,明確規定新備案價格的漲幅不得超過之前的6%(如蘇州等)或15%(如東莞等)。這部分利潤可在價格不變的情況下,通過減少營銷成本來彌補。

三、節奏策略:等待限價政策解凍或放寬,等待備案價格上漲,前提是搞清楚自己產品的競爭力和項目的財務狀況

放緩開發和推盤節奏,等待政策解凍或者緩和,或者至少等待備案價格上調(2個月、3個月、6個月后),也是可以的,當然前提是不違規。

已經取得預售證的項目,許多地方規定是必須要開盤的,當然項目可以減輕推廣的力度……

要放緩節奏,你得首先確定自己的產品不錯。

筆者曾經接觸過一個項目,在行情好的時候房子不愁賣,項目開發商被市場行情所迷惑,對項目捂盤惜售。等到市場行情過去,項目再銷售時便遇到了極大困難。卻又因為財務壓力,不得不銷售,最終只能虧本。

有區位和資源依托的產品力型項目,放緩開發和推售節奏,以時間換價值是明智之舉。此類項目最大的特點就是市場稀缺性,筆者所知的幾個限價城市,不少還算優質的項目在條件允許的情況下,都選擇了放緩節奏。

區域競爭激烈,產品力一般的項目,把握好行情快速出貨才是王道。

對于項目房價階段性的大幅上漲是產品力的爆發,還是由外部刺激引發的羊群效應的結果,必須有著清醒認知。筆者接觸過西南某城市的一個項目,前前后后賣了幾年賣不動,口碑也不好,但在這波行情中,短短兩個月內價格漲了30%左右。

如山東某項目,充分借勢這波行情,搶在周邊的恒大、保利等巨頭前,以相對的低價率先入市,更是一次性推售項目90%的貨值,開盤去化率達到了百分之七八十。

不是特別優秀的項目,迅速變現,面向未來才是王道。

其次,要放緩節奏,你還得清楚自己的財務成本和綜合財務狀況,并對當地限價令的未來有一個判斷。

如果你覺得限價令會越來越嚴,那么等待是沒有意義的。

如果認為限價令不會過去,也不會更嚴,當地備案價格是可以上調的,那么你等待的就是備案價格上調(2個月、3個月、6個月后),你得確定再次調整的幅度(如6%、15%等),和你等待這段時間付出的財務成本相比,哪個更多。

房企在面對政府限價政策時,是堅持利潤優先、還是現金優先?必須讓財務及策劃人員做一個綜合性的分析,然后再判斷。

四、產品策略:在固定容積率下,打造高端產品,提高絕對利潤

這個策略完全適用于那些按照“地價+建安成本+一定比例的利潤”來確定備案價格的城市。

既然利潤的比例確定,那么成本高了,利潤自然也就高了。

而在某些情況上,也適用于那些按照“周邊同類項目”來確定備案價格的城市的項目。比如,項目原來是剛需,賣5萬,那如果按照洋房建設,就能賣8萬。可以計算下哪個利潤更高。

按項目的不同階段來說:

如果項目開始建設了,那么就把清水做成精裝,最好是做成豪裝。

蘇州等地,一些項目就是通過這種策略,成功的讓項目的備案價超過了周邊項目。

如果項目還在定位階段,就盡可能拔高項目的定位,或者拔高后期銷售產品的定位。

世茂比較慣用的方式,就是通過提升產品定位、加大配套、資源的投入等,成功的將項目拉升為面向城市的標桿項目,進而與周邊項目拉開檔次性的差距。

把項目或者項目的一部分,修成更高端的產品,是一個好的選擇。

一方面,可以與同類產品類比、或者按照建造成本拿到更高的備案價;

另一方面,豪宅都需要更長的建設周期,可以等待限價令放緩或者備案價提高。而且這段時間的付出并非沒有意義的,是在施工,是在創造真實價值的。

而且,新的產品組合可以給你更多推盤選擇。

如果在滿足總貨值和開發指標的基礎下,最大化的拉開產品形態和價差,如高層和別墅組合,而不是高層和洋房搭配。就可以限價期內主推高性價比的高層,利潤則通過后期高溢價的別墅來實現。

你可能會問,如果拿地的容積率都確定了,比較高,這種情況下,還可以做豪宅嗎?筆者要說,其實還是可以的。

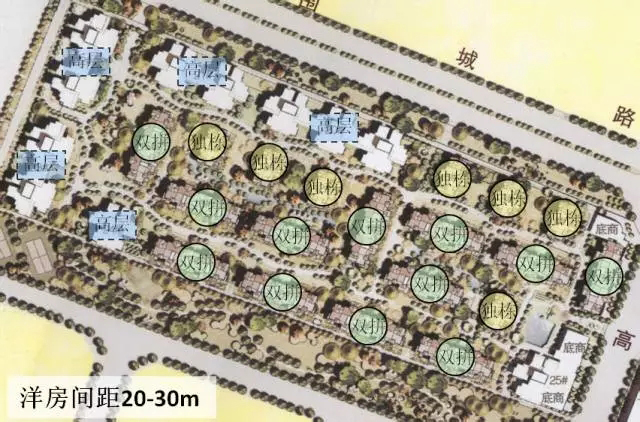

一般來說,容積率越低,通常建筑密度也會越低。但高容積率并非一定會呈現出高密度。我們來看下面這張圖。

事實上,當住宅類型為高層建筑時,高容積率反而可以實現低密度。從而形成豪宅的感覺。

比較典型如中信紅樹灣,其容積率高達3.18,但由于規劃上幾乎是清一色的100米高層建筑,因此最大可能地增加綠地率,實現了其豪宅盤特有的低密度和高舒適性。

再比如深圳的香蜜湖1號和水榭花都是香蜜湖片區的典型豪宅盤,他們都以低層Townhouse和高層住宅組合成復合型建筑形態,實現了總體空間的規劃大氣和闊綽。

除了這兩個案例,龍湖的弗萊明戈也是典型。龍湖通過對弗萊明戈進行合理的比例分配,在滿足4.2的整體容積率前提下,實現大量的1.55的中低密物業。

由于容積率定為4.2,必須保證容積率的充分使用,同時主要以低密度產品提升項目整體品質;

1、弗萊明戈在整體規劃中,打造了容積率為1.55的7+1洋房,其建筑密度約22%~24%,建筑面積占總量25.3%,用地面積占總量70%;

2、容積率約為10的33層高層住宅,建筑密度達到30%,建筑面積占總量74.7%,用地面積占項目總量30%;

3、用大量低密度洋房產品占據項目主要用地,保證項目的整體中高端品質,同時用適量的高層住宅來拉動項目整體容積率,避免容積率的浪費;

4、將中低密洋房產品放在項目地塊的主要優勢片區,將高層安排至沿街邊角位置;

總的來說,不同容積率,可以通過不同方式的產品組合及規劃排布,來實現不同項目的檔次提升。

最后,筆者還想說,房企在管控期間,應該加強和政府部門的溝通,而不是一味抱怨政府,懼怕政府。

某限價城市的一個項目營銷負責人再向筆者聊天時就大倒苦水,說自己的項目備案價遲遲不批,旁邊某大牌房企的項目卻可以拿到理想中的預售價。筆者還了解到中部執行限價政策某省會城市,有的項目反映自己被限價政策卡的死死的,有的卻反應幾乎沒受什么影響。

筆者覺得,這些差別都是溝通方式的不同導致的。

文章來源:明源地產研究院