城市更新雖然牽扯著懷舊的情緒,目的卻并非回到過去,而是導向一個更美好的未來。城市更新的方法與策略,也應該跟隨時代的變化而不斷調整升級。本文探討了三個城市更新的“預備熱點議題”——老城區“擁抱”新市民;存量改造“牽手”低碳理念;“元宇宙”時代的場景營造。

走向全面的城市更新

“城市更新”雖已不是當下的潮流新詞,卻處于一個更為重要的破圈關口。

2020年10月底,十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出實施城市更新行動;2021年9月26日,住建部副部長黃艷在成都召開的中國城市規劃年會上表示,我國已進入城鎮化的中后期,城市發展進入城市更新的重要時期,由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重;11月6日,住建部公布了全國第一批共21個城市更新試點城市,標志著城市更新行動的全面鋪開——它將成為所有存量城市中的日常建設活動,而不再是高密度大都市的特殊產物。

△ 汪家拐片區城市更新項目實景圖

但是,盡管政策“高舉高打”,比起上一個十年,城市更新的落地項目卻越來越“輕拿輕放”。結合政策研究及基準方中在城市更新領域的實踐,下一個十年的城市更新項目將有如下的變化趨勢:

(1)城市更新項目的建設投資更加輕量化。以成都市為例,市級管控的城市更新項目(如錦江及一環路沿線風貌整治)已于去年基本完成,今年的項目機會更多地出現在區、街道、乃至社區,數量巨大,但項目更小更分散。

(2)城市更新項目的建設主體更加多元化。政府已出臺相關政策,鼓勵支持原土地使用權人及各類市場主體積極參與城市有機更新,推動對自有存量土地進行自主改造或聯合開發。演藝公司、園區運營商及其他企業都可能成為城市更新項目的建設方,更加看重策劃設計運營條線的拉通——而設計單位也必須探索與之相匹配的新型商業模式,從單純的技術服務供應商轉型成為商業解決方案的提供者,甚至成為與客戶一起探索、一起面對挑戰與風險的商業合作伙伴。

△109倉庫改造概念效果圖,直接服務園區運營商

老城區“擁抱”新市民

城市更新的新階段,有一個最重要的特征,就是要回歸人本城市,提升空間品質。從前“穿衣戴帽”式的風貌整治多少有些浮于表面;有溫度的城市更新永遠應該著眼于“人”,對于人們需求的變化,應能加以預判和引導。

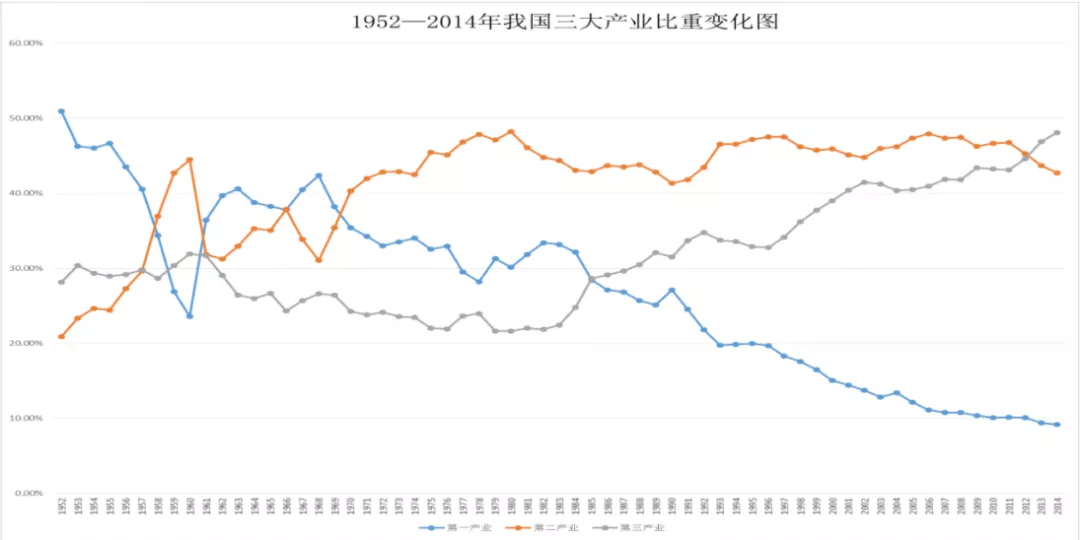

研究中國大都市“城市更新演進史”,離不開經濟社會學的視角。如圖所示,改革開放以來第三產業占比迅速上升,于2013年超越第二產業,成為我國國內生產總值的排頭兵;二產也逐漸從勞動力密集型轉變為人才密集型;而此前的城市建設大多秉承著工業化的理念,為生產服務、為汽車服務,功能分區明確、空間尺度巨大,已經有些不適應新時代的發展,不再符合人們的需求,于是改造更新勢在必行——“城市更新”從零星的實踐走向理論化、政策化,也正是在這一時間點前后。

21世紀的第二個十年,我國的產業發展仍處于變革之中。綠色低碳原則下,落后產能面臨淘汰和升級;數字及智慧產業的發展,逐漸模糊了真實與虛擬的邊界。這些大政方針將從方方面面影響人們的認知、喜好,創造出新的需求,進而影響城市更新的理念。

△ 1952-2014年我過三大產業在GDP中所占比重(%)

△ 中國大都市“城市更新”演進史

因此,一片城市區域的老朽衰落,從來不單純是建筑物質肌體的老化,“人”才是其中的核心要義。以成都猛追灣為例,在東郊工業高歌猛進的時代,那里也曾是年輕人聚集的活力水岸;但隨著成都城市邊界的迅速擴張,產業和人群不斷涌向廣袤的新區,老城區的年輕人口濃度不斷稀釋,那里街道的活力也就隨之衰弱、消減了。猛追灣城市更新項目中的一大舉措,就是把原國稅局的大樓改造為泊寓和共享辦公,明顯提升了當地常住人口中年輕人的比例,為商業帶來穩定的日常消費流量;沿河商鋪業態和場景營造上的“新鮮感”,則吸引了來來往往的年輕消費者,觸發了社交網絡上鏈條式的傳播效應,引爆瞬時流量,促成了猛追灣的“爆火”。

△ 猛追灣城市更新項目,原國稅局、紙箱廠改造為共享辦公、泊寓

在成都機車廠工業遺產改造的概念方案中,設計團隊也秉承了關注區域常住人群的理念。國內的工業遺產改造已有博物館式、產業園式等成熟較早的模式,但多數還囿于廠區圍墻的藩籬;我們希望探索的新模式,則是要打破圍墻、擁抱城市、混合功能、彌合新舊,將老廠區打造為一個超級MIX社區,一處無界的復合生活空間。兼顧“瞬時流量”、“周末流量”與“日常流量”——以“科技文明”三大IP(少兒科技館、先鋒劇場、未來館)為驅動,以主題商業為紐帶,以辦公、民宿等日常持續類業態為支撐。

△ 中車成都機車廠工業遺產改造項目概念效果圖

破圈之年,城市更新不再是一種獨立的項目類型,而與城市宏觀的發展導向息息相關。促進“新市民”留在“老城區”,也有著相應的政策支撐。今年6月24日發布的《國務院辦公廳關于加快發展保障性租賃住房的意見》中提出:“對閑置和低效利用的商業辦公、旅館、廠房、倉儲、科研教育等非居住存量房屋,經城市人民政府同意,在符合規劃原則、權屬不變、滿足安全要求、尊重群眾意愿的前提下,允許改建為保障性租賃住房;用作保障性租賃住房期間,不變更土地使用性質,不補繳土地價款。”住建部也于次月出臺了相關改造工程的標準規范。

基于此,我們在安徽銅陵(全國首批21個試點城市之一)做的老火車片區城市更新項目中,將原銅陵市檔案館改造為青少年公寓,引入小飯桌模式以及針對于學生日常生活服務的社區配套;并在棚改地塊打造“松山新寓”,作為保障性住房,就近還遷部分居民,也為新市民、產業青年提供舒適便捷的公租房,“引鳳先筑巢”,為片區未來商業活力的培育打下基礎。

△ 銅陵檔案館改青少年公寓方案效果圖

存量改造“牽手”低碳理念

氣候變化是全人類共同的挑戰,綠色低碳將是未來十年最重要的公共議題。今年10月25日,國務院印發《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》,明確提出“推進既有建筑綠色化改造,提升建筑節能低碳水平”,在城市更新中貫徹綠色低碳理念,已經箭在弦上。

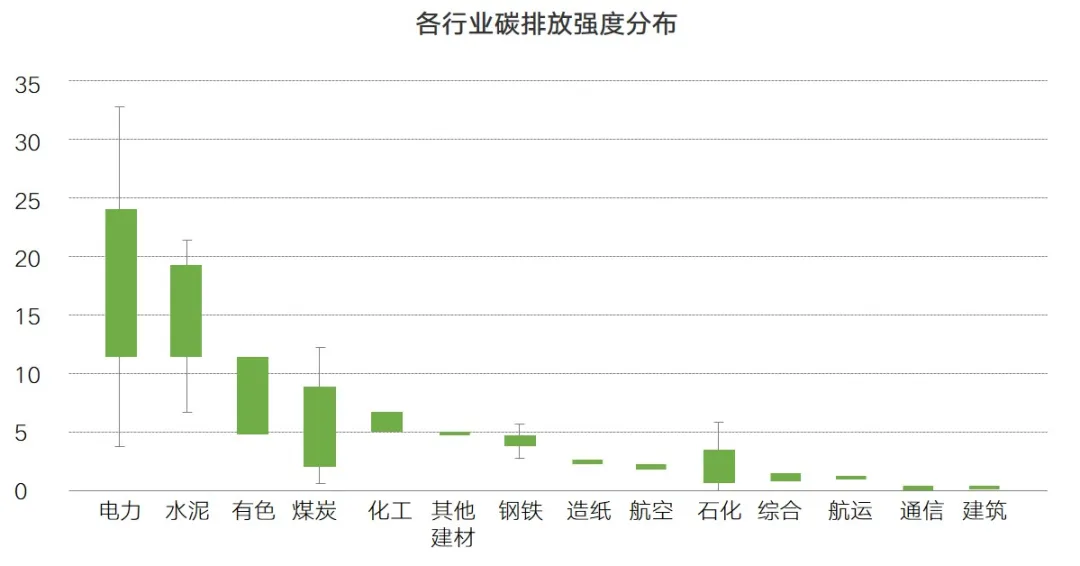

其實從宏觀角度來看,比起開發新建,存量建筑的改造再利用本身就更加“低碳環保”——因為TOP14的碳排放大戶中,水泥、鋼鐵、其他建材、建筑安裝都與開發新建息息相關。此外,城市更新中的綠色低碳策略,可以粗略分為“建造方式低碳化”和“生活方式低碳化”兩個方向,后者突破了建筑工程的一般邊界,貫穿策劃、規劃、設計、施工、運營全生命周期,需要調動屬地政府、投資主體、經營商戶、在地居民的四方參與。

△ 碳排放強度TOP14的行業分析圖,其中水泥行業位居第二

△ 城市更新中的綠色低碳策略

目前在老舊小區的改造中應用較為廣泛的,是門窗熱工性能的提升。以成都汪家拐片區的建筑為例,初建于八九十年代,原設計為金屬窗框、單層玻璃;幾十年來出現了老化、銹蝕等情況,居民自行更換了塑鋼窗,但普遍質量較差、風貌雜亂。改造中使用鋁合金窗框、雙層中空Low-E玻璃對建筑的外窗進行統一改造,整潔美觀、綠色節能。

△向左滑動查看改造前后對比

汪家拐片區城市更新項目實景圖

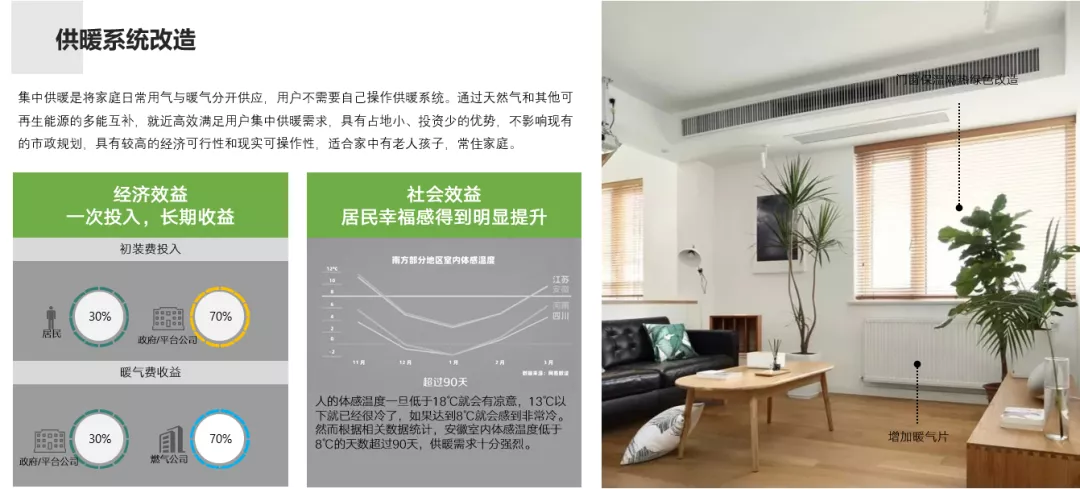

在銅陵老火車站片區的更新項目中,我們提出了供暖系統改造的設想,即,老舊小區通過更新騰退出少量場地,政府以城市更新專項資金進行補貼,由燃氣公司建設小型鍋爐,就近高效滿足用戶集中供暖需求。既能提升居民的獲得感,又實現了更高效率的能源利用。隨著能源高效利用技術的進一步發展,還將會有更多技術應用到既綠色低碳的同時令使用者的舒適度和幸福感增加當中來。

△ 銅陵老火車站片區城市更新策劃中,關于老舊小區供暖系統改造的設想

生活方式的低碳化,或許是更加潤物細無聲、但又影響深遠的方面。

在上一章中我們已經提及,激活老城區,接納新市民,創造功能更混合、界面更開放的社區,既提升了人們的幸福感,也符合綠色低碳的要求——人們就近生活、就近工作,打破“睡城魔咒”,降低通勤時間,也就減少了每天駕車長途奔襲導致的碳排放。

另一個重要舉措,是慢行友好的街道改造。以興隆街項目為例,過去十幾年間,汽車的大量涌入扼殺了許多街道原本的活力。團隊希望通過改造將街道重新還給行人,重新變成日常生活的公共舞臺。

向左滑動查看改造前后對比

興隆街改造提升概念方案效果圖

“元宇宙”時代的場景營造

在公共空間尤其是商業空間的更新改造中,“網紅打卡”式的場景營造是一個毀譽參半的詞匯,一方面它意味著爆炸式增長的曝光量,另一方面,也常常意味著輕率、浮躁,像是速生速朽的舞臺布景。但不可否認的是,“元宇宙”時代,隨著數字世界的觸角遍及真實世界的每一個角落,場景營造的重要性與日俱增。

人們在線下的街道上散步、購物、娛樂,在最“出片”的場景前打卡,上傳到社交網絡,向數字世界源源不斷地輸送信息;同時,隨著VR、AR、MR技術的發展與普及,數字化的構建出的虛擬場景又無縫接入真實世界,帶給人們極為豐富的感官體驗。未來的城市更新設計師某種程度上也就是線下世界的游戲策劃師、游戲場景搭建師,用摸得著的建筑材料為人們營造一個個五光十色的夢域。

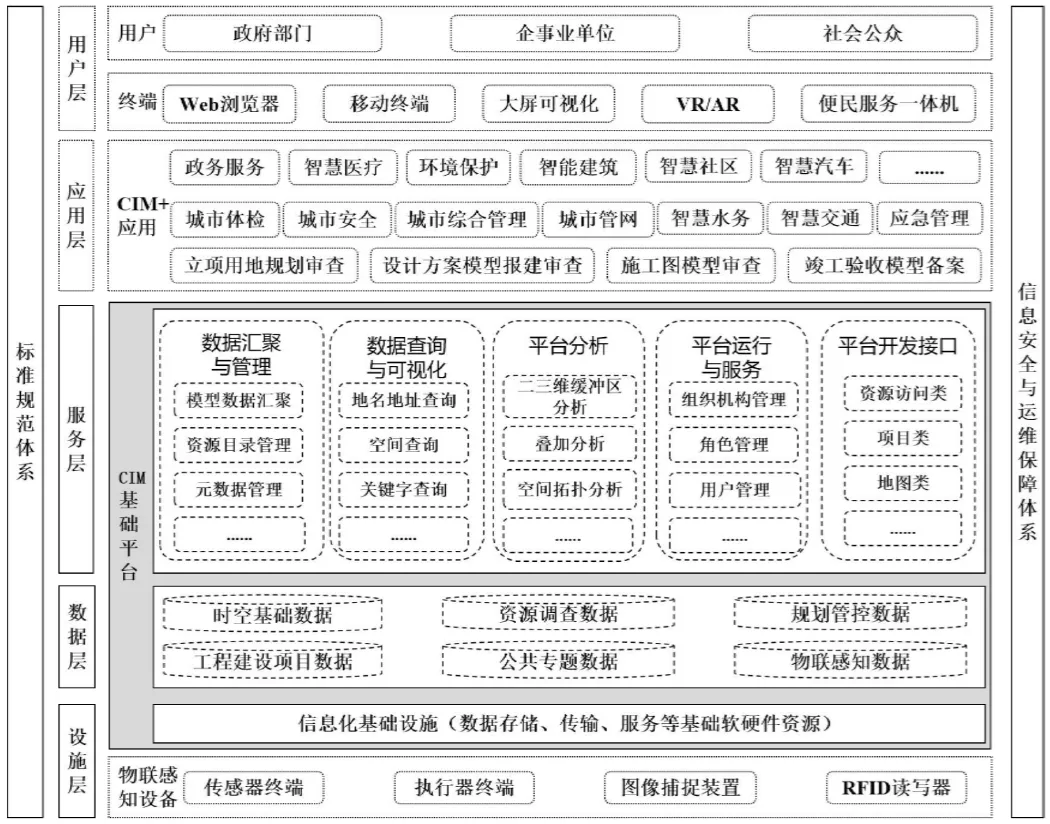

線上線下的生活,將會變得越來越密不可分,“數字孿生”的概念正是在這樣的時代應運而生。2021年6月,住建部發布《城市信息模型(CIM)基礎平臺技術導則(修訂版)》,意味著在未來整個城市都可能擁有數字化的“副本”,設計,更不必拘泥于真實和虛擬之別。

△ 簡陽石盤城市更新中再現千年石盤古驛的武俠之夜

△ 城市信息模型基礎平臺總體架構

應變更新,啟運未來

未來,基準方中城市更新團隊還將探索工業園區科技化升級、舊小區適老化改造、后TOD時代的城市更新等議題,不斷優化理論及技術體系。另一方面,也將積極應對市場之變,提供“策劃-規劃-設計-施工-運營”一體化服務,創新商業模式、合作方式,參與到更廣泛的城市更新中,讓人與城市更緊密地連接在一起。

登高望遠看清浪潮的來向,腳踏實地觸摸城市的脈搏。

文章來源:基準方中