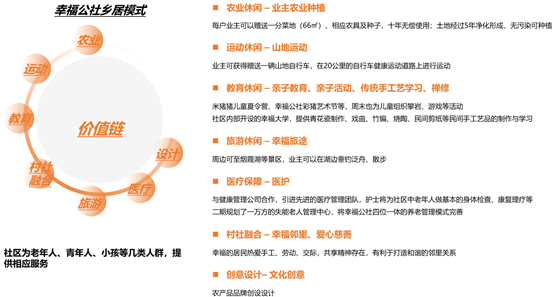

項目于汶川地震后建設,位于成都西的大邑縣青霞鎮,打造成為全家休息共享生活平臺、文康旅小鎮,集合農業休閑、運動休閑、教育休閑、旅游休閑、醫療保障、村社融合、創意設計于一體的幸福公社鄉居模式價值鏈。項目于2017年被授予成都首個“旅游型社區”,目前以“設計點亮鄉村”為發展戰略,輕資產介入農村、農產品發展,為農村導入城市創意設計人才,助力以文創為主導的鄉村旅游發展道路。

一、項目位于川西旅游線路上,成都1小時交通圈內,成為成都遠郊游玩的選擇之一

1.1

周邊生態環境良好,景觀資源豐富,生態宜居

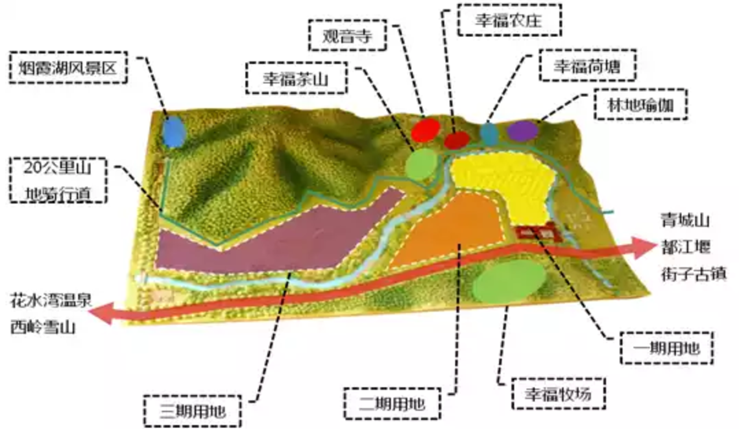

幸福公社位于大邑縣的青霞鎮分水村,在成都半小時經濟圈范圍內,成都市西50公里大邑縣東北邊緣青霞鎮,距離成都大約1小時車程;動車半小時內由成都直達大邑縣。同時也是川西旅游線路的必經之地,該條旅游環線上有都江堰、青城前后山、街子古鎮、九龍溝,文錦江溫泉、懷遠古鎮、煙霞湖、地主莊園、西嶺雪山、花水灣溫泉、安仁古鎮等著名旅游景點。

項目被原生態森林等自然資源環繞,生態宜居,周邊環繞幾十公里的森林淺丘,PM2.5只有25個,負氧離子2萬-4萬個。項目臨近西側的煙霞湖風景區僅0.6公里,周邊分布原生山林,環境條件優勢明顯。且在川西旅游環線上,與都江堰青城山板塊、花水灣西嶺雪山景區可形成互動。

1.2

四期開發,一二期發展經歷長期摸索,發展相對成熟,為后續產業定位奠定基礎

項目總規劃面積為347畝,項目分四期開發。2008年汶川地震,項目后于2009年3月開始建設聯建房,項目目前已經開發11年,目前已經開發了前2期,早期提出采用“3+3+3”的開發模式,即30%產權銷售,30%分時養老,30%自持。

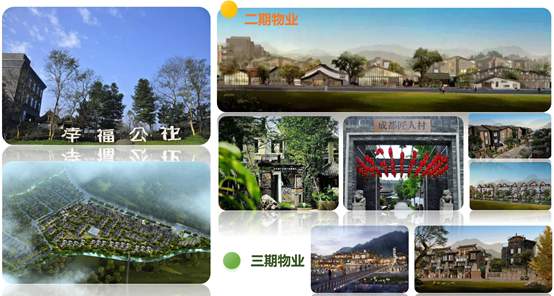

項目以天然河道為界,一期規劃用地面積6.98萬㎡(約110畝),規劃總建筑面積5萬平方米,包括住宅區域聯建房及酒店及文化會所院落,住宅104畝,容積率0.55,體量3.8萬㎡,40年產權,總戶數為380 戶,建筑密度為27.7%,綠化率達38.65%,戶型是80 -130㎡休閑山水別墅,帶最低6.6m開間、10m進深的院子,每戶贈送一塊菜地,開盤均價約3300元/㎡,購房無產權;酒店及文化會所院落包含匠人村,占地約6畝,涵蓋文創街區(鐵匠鋪、手作坊、茶坊、民宿、餐飲食堂、供銷社及戲臺)、農業創客中心(農業品牌孵化園、鄉村再造設計站、人才培訓、市場轉化、黨政活動)。二期為商品房,占地面積5.46萬㎡(約82畝),建筑面積6萬㎡,容積率為1.12,其中疊拼別墅的面積26-86㎡,每戶送獨立院落及30㎡可無償使用10年的有機菜地、農具及自行車,售價為1.1-1.2萬元/㎡,截止至9月只剩最后1套;70年產權公寓的面積為40-50㎡,售價為5967元/㎡,截止至9月約剩下10%;手工商業街持有。三期規劃為農業創客基地,占地面積約130畝,打造風情街,被命名為“豬小妖”的主題動漫村落,目的打造成中國第一個農業創客社區、農業的品牌主題公園和農業的文創產品設計中心,約600多個集裝箱集中呈現,截止至2020.9月已經在排號中。四期將會是農村一二三產深度融合的農業迪尼斯樂園模式。

配套主要有農耕及親子配套,即約200畝豆豆有機農場,由業主耕作;米豬豬森林幼兒園,眾籌;兒童親自然培訓基地。文化配套有老戲臺廣場、小雅書房;運動配套為14個室內羽毛球場地,10個標準網球場,5人制足球場,40公里山地騎行道,小型室內健身中心;醫療配套為規劃自建的鄉村康養中心。

1.3

項目長期運營思路,以積極、優惠政策激勵內部的商家,做“活”商業

項目商業部分的運用模式方面,降低門檻引入,表現為免租金、免物業費;全精裝,商家永久免費使用;政企聯合孵化,掛牌農業創客基地、女性創新創業基地申請大邑縣政府創業扶持政策,個別優秀商家或文創項目(非遺)可注資。此外對運營進行管控,利潤30%以上分成,對商業運營進行核心競爭力管理(餐飲商業每戶必須有2個特色菜品)。收費形式方面,家庭客棧、幸福食堂、糧倉會議室、公社服務中心、青年旅社自持使用或經營;雨花齋素食公益免費。

二、幸福公社依托景區資源起步,向農產品創意設計、農業孵化轉型,成為國內鄉村振興的一大樣板

2.1

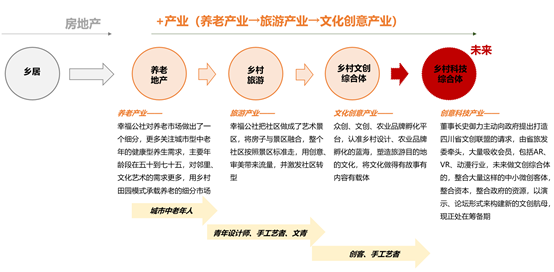

十二年發展、5次定位轉變,目標發展為文化藝術的文創社區和鄉村振興孵化器

項目歷經了鄉居開發、鄉村養老地產開發、鄉村旅游地產開發、鄉村創客等4次不同模式,2017年幸福公社被授予成都首個“旅游型社區”,作為4A級景區,每年接待游客大概30萬。目前項目三期定位于“動漫鄉村”,以“豬小妖”為品牌形象,進行農業品牌的孵化,把動漫作為內容生產力,進行鄉創品牌、村社融合。項目將打造成“田園住區+文創商業街+農業創客基地”,目前幸福公社已經形成了由“景區+住區”和“旅游+產業”雙輪驅動,以及鄉村文旅創業孵化的全新發展路徑。

2.2

項目在不同時期抓住發展機遇,產業貼合當地實情,社區發展產生內生張力

2.2.1天時 – 成都有短期周邊游的獨特習慣,項目立足川西旅游線路,成為吸引客流的一大優勢

項目位于川西旅游線路上,具有諸多的旅游景點,坐享優越的地理、景觀資源優勢。項目周邊的生態環境良好,且距離城市市區約1小時的車程,具備吸引城市養老客群定居的基礎。

成都市周邊旅游資源豐富,且1-2天的短期、周末市郊游成為日常成都人的標配。項目早期以旅游產業、康養產業是發展的手段與借力點,項目主要吸引成都市外溢的休閑康養客群。

2.2.2地利 -聯建房基礎上開始鄉村康養、文旅地產開發,長期培育、熟化,打造鄉居模式

項目于2009年開始建設,建設時間相對較早。項目自身不斷摸索,從早期的定位為旅游、康養,產業一直是項目的立命之本,在此過程中,積極探尋產業發展方向,打造獨屬于幸福公社的鄉居模式。

相比較于一般的文旅地產項目,本項目的社群活動運營相對良好,比如常規的活動舉辦,匠人村引進數十個手工匠人非遺傳人,打造一個基于手藝傳承的手工旅游村落等等,保持項目的熱度,積極迎合鄉村旅游客群需求,有助于提升項目的價值,別墅售價高達1.1-1.2萬元/㎡,高于周邊的售價,土地紅利凸顯。項目具備吸引人流、客流的能力,也使得購房客群的投資獲得保障。

2.2.3人和 - “以設計點亮鄉村”的發展戰略,做大幸福公社的平臺效應

根據目前項目內部創業者由70%的成都人、30%的外地人組成。鄉村創客模式下,幸福公社積極引導、鼓勵業主/社員進行自主創業,提供創業方向。幸福公社與商鋪進行綁定,為創業者提供物質保障。以手工蠟燭體驗店為例,公司提供工資及免費食宿,公司、幸福公社社員/創業者進行分成,公司7成,個人3成。

以文創為主導的鄉村旅游道路,創造性地提出“以設計點亮鄉村”的發展戰略,打造鄉村文創旅游模式。設計師可以入股的模式參與農產品的品牌設計,農民也可以以入股或分紅,在品牌交易中獲取收益。

三、項目匯集城市設計力量導入鄉村,打造“社區即景區,景區即孵化器”的產業創新模式

我們可以看到幸福公社中存在約30%的可銷售物業,通過銷售產生現金流,為社區的后續發展與運營提供穩定的資金,以一系列的活動運營、賽事運營等帶來的人流量,用游樂化的思維做產品化的開發,維持社區商業的發展。

幸福公社只有依靠長期運營,依靠情懷根植鄉村,用產業鏈衍生替代傳統房地產“一桿子買賣”的短期盈利模式,將項目做“活”,打造成為集田園農業、養老度假、文創設計、農副產品孵化器為一體的文創旅游小鎮及鄉村綜合體。項目運營主要表現在4大方面。

3.1

社區成為景區,功能互融,鄰里互融、村社融合

幸福公社積極鼓勵購房者在項目內部創業,購房者實現了身份的轉變,社區安居樂業,與景區的聯系更加緊密。住宅區實現居住、創業、商業運營等功能,推動景區邁向活力、人文的旅游型社區。

關注社區文化,構建友善互助的社區。通過鄰里之間的交流、分享,社區公約、壩壩宴等形式創造溫暖的鄰里關系,構建“烏托邦”式的社交關系。

3.2

持續不間斷的活動運營,打造成為旅游型社區

社區成為景區,目前已經舉辦一系列豐富的活動,通過木馬大賽、幸福創意集市、音樂節、戲劇節、串珠大賽、手繪地圖大賽、彩珠大賽、農產品包裝設計大賽等,實現流量導入。

3.3

鄉村發展,人才是根本,幸福公社聚集創意人才,引進城市設計人才入駐

把城市的設計師引到農村,“以設計點亮鄉村”的發展戰略,創造農產品的品牌價值、農業品牌資產,構建鄉村美學空間,打造以農產品品牌孵化為核心的文創聯盟,形成集品牌、包裝、景觀、空間、建筑、規劃等覆蓋全系的設計師聚集平臺。緊抓大二大三的學生、二本三本類天生帶“農”高校的設計類專業、海峽對岸臺灣的設計師群體等幾類設計人才力量,力圖解決鄉村空心化問題。

將城市設計師的先進理念切實落實到鄉村發展中,把設計和農業以及農業相關深加工工業相結合,從粗放式的、以農藥化肥為主導的量產生產變為以品牌為主導的具有一定品質需求的精準產業。社區創客模式的建立,有助于幫助業主實現身份轉變,社員選擇可以實施的創業內容,增加收入。而幸福公社則幫助把社員明星IP化、形成全國連鎖,每一個社區創業可跟隨“幸福公社”走向全國市場。

3.4

幸福公社力圖打造品牌農業孵化區,創建大邑縣天府農業品牌創意孵化園

幸福公社每年要孵化100多個農業品牌、20多個創意團隊,通過農產品包裝設計,以品牌去提升農產品價值,使其更具視覺化、動漫化、場景化、娛樂化的效果。

通過“幸福公社”平臺力量,填補農民在農產品品牌打造的痛點,農民可以被授權,可以入股或者分紅,形成多種形式的品牌交易。

幸福公社已經舉辦了2次農業品牌的設計大賽,吸引了全國80多家設計公司來參加。在此基礎上,積極去吸收設計師資源,給與設計師10%的股份,參與到把農業品牌變成了農業產品的工作中。

目前幸福公社內部有四川省鄉村旅游創客示范基地、成都市科技創業苗圃、成都農業創客中心,成都農業創客中心是全國首個農業創新創業平臺,開創“設計+產業+農業”全新模式,從包裝藝術設計的角度出發,將農產品變成高端伴手禮,全面提升農產品的附加屬性和品牌知名度。

四、川西建筑風格符合當地民俗風情,開放式院落有利于社區成員的交流與融合

不同于傳統住宅項目,幸福公社自建設之初,在項目的建筑上傾注了大量的設計,提升社區審美標準,力圖把社區做成了藝術景區。社區圍墻按照景區標準和藝術思維來打造。墻面如用明代傳統中式的水缸、65根明代排水溝、舊磚和施工單位留下來的廢渣、清代磨盤、紅沙石材料等來制作。每家每戶的墻獨一無二,秦磚漢瓦修筑的院墻,造就了千墻千面的獨特中式社區風貌,圍墻承擔了社區景觀的功能。

建筑風格沿用四川本土的建筑風格,以川西院落為主,別墅項目每戶贈送獨立的院子,院子小而別致,建筑與相對獨立的院子相輔相成。項目毛坯,業主可根據自己的愛好來裝修院,我們可以發現每戶的墻面和院門都各不相同,從建筑的細節處隱秘地體現出來。

五、項目在鄉村振興的宏觀環境下獲得成功,對時勢及產業把握、人才輸送表現突出

5.1

城市遠郊文旅地產單純依靠房地產開發難以存活,就地文化挖掘、產業價值鏈延伸

本項目存在一大發展優勢,即在天府,具備優良的農業發展基因,且能夠獲得政府的政策扶持。本項目在發展過程中積極迎合政府及國家鄉村振興發展需求,立足鄉村,結合當前鄉村農業發展中存在的痛點,以輕資產、低成本介入,不涉足一產的生產,而是通過三產放大一產的價值。把握產業價值鏈中較高的環節創意環節,在農創品牌孵化發力,做農產品創意設計大賽,通過設計,為鄉村導入優秀的城市設計人才,為農產品賦能。

5.2

文旅地產項目的發展,產業發展應因地制宜,把握政府端需求做出相應調整

項目內部聚集了成都市大中小機關創業的創客基地、農產品的農創基地,整合了大量的文創機構和設計單位,為農業做賦能。四川省政府、成都市政府對幸福公社特別重視,也給與了大量的支持。由于幸福公社的成功示范作用,政府把周邊的兩個村子召集起來一起運營,共2700畝地,現在幸福公社地產占地600畝,還有茶山上的農地400畝。

5.3

人才是發展的根基與關鍵, 創意設計人才與幸福公社的合作形式,利益綁定

國內的農村空心化與老齡化問題一直存在。幸福社區通過引入城市的人才或者引導農村人口回流,提供相對良好的就業環境,在社區內即可實現安居、創業、增收,有利于留住人才,為鄉村發展助力。同時通過幸福公社的平臺效應,幫助業主/社員實現農產品暢銷,有效解決了后端產品流通的難題。