核心提示:在年初舉辦的2016全國千家實體書店發展大會上,業內達成共識:追求特色發展、創新文化服務將是今年實體書店的發展方向。

5月初,位于合肥市長江路上安徽圖書城的文化創意集市又“開市”了,手工藝制作、繪畫、美食等多個種類的文化創意產品項目集中展現。主辦者介紹,這個藏在書店里的文化創意集市,已經舉辦了四期,他們希望將“集市”打造成才藝展示和原創產品的平臺,打造成有格調、有趣味的品牌。

書店本是個“寧靜”的場所,集市卻是“熱鬧”的代名詞。書店與集市綁定,似乎預示了實體書店的熱鬧復蘇,也代表了目前很多實體書店自我突破的發展方向。在年初舉辦的2016全國千家實體書店發展大會上,業內達成共識:追求特色發展、創新文化服務將是今年實體書店的發展方向。

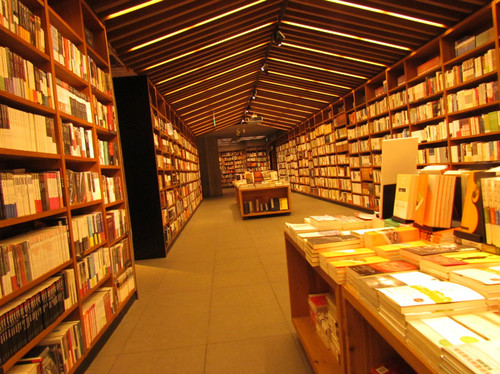

熟悉合肥實體書店的讀者們并不陌生,近十年來,實體書店倒閉潮甚囂塵上,各類書店的生存狀態頗為引人關注。金寨路上的愛知書店、中科大附近的保羅的口袋等,雖然偏于一隅,卻是堅守多年、特立獨行的實體書店,有自己較為固定的客戶群。之后,合肥市三孝口新華書店率先嘗試24小時營業,轉型升級,打造文化體驗綜合體模式。位于大摩廣場的紙的時代書店 “逆勢”開業,3000多平方米的面積,24小時營業,號稱省內面積最大的民營實體書店。近三年來,位于合肥市政務區幾個商業綜合體內,寸土寸金的鋪面也不乏連鎖經營的實體書店,合肥市新華書店入駐商圈,變身裝修精致、多元經營的“前言后記”書店;外省獨立書店品牌進駐合肥大型商業綜合體,如“貓的天空之城”等。無論是國有新華書店還是民營書店,有堅守,有拓展。難怪眾多讀者感慨,實體書店復蘇了。

“復蘇之后的實體書店,最大的改變是形態,最大的優勢是服務。”喜歡逛書店的讀者宋謙總結說。走進這些新店面,不難發現它們的裝修風格大多體現現代元素和文化味道;業態方面引入多種經營,茶點咖啡的售賣是必備項目。某書店店主透露,大部分新型書店三成利潤靠書籍、七成利潤靠文創產品和餐飲消費。書是低毛利產品,文創和餐飲是高毛利產品,多種業態混搭,讓店鋪先維持基本的生存,再談論發展的話題。此外,目前除了政府的扶持政策,幾乎每一家開在高檔商圈的書店,都享受到地產商的租金優惠。于是,在這些多重利好之下,各類實體書店開始小心翼翼地成長。其中,打著獨立書店名號的店鋪,一般都會放大店主的個性化品位,圖書種類不求全面而求個性化,體現店主的審美意向。比如合肥文藝青年們熟知的保羅的口袋和貓的天空之城都屬于此類。更重要的是,有心的實體書店,幾乎都在往“文化空間”方面靠攏,推行年費會員制,定期舉辦新書品讀會、名人講座、讀書交流等活動。合肥市新華書店相關負責人趙世萍的觀點代表了大部分經營者的想法:實體書店不再是簡單的“賣書”,而要成為一個“高雅的文化交流互動空間”。

從一些新式連鎖書店成功復制的情況來看,它們的確以特定“粉絲群”維系了自我的存在,并積累了一定的口碑。業內人士認為,倡導大眾閱讀,卻不能忽視“分眾”現象,近年來,個性文化消費品位在大中城市逐漸培養起來,一批特色書店的出現與此不無關聯。在目前的市場環境下,一家書店不可能讓所有人都滿意,服務好目標客戶,把自己的特色做到極致,代表了這一輪實體書店復蘇潮的方向。當然,現實中也出現了不同的聲音:高端商圈之中,書店點綴了商圈的文化品位;書店之中,紙質圖書遮擋了其創意產品餐飲的營銷。書,似乎成為了這個消費鏈條中的附屬品。而這種模式真能代表實體書店已經回暖嗎?實體書店的多元業態會讓閱讀邊緣化嗎?爭論依舊存在。