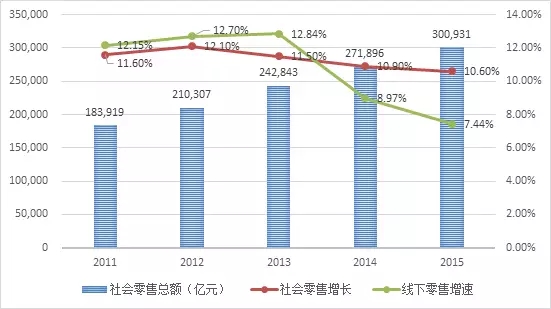

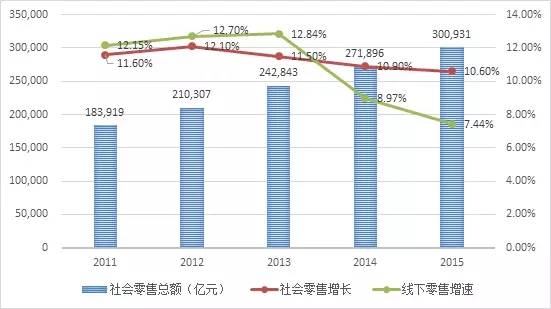

線下零售受互聯網普及和電商沖擊等因素的影響,近幾年一直處于半死不活的狀態,增速基本上在10%之內,和電商零售動則40%以上的速度相比基本就是省道與高速的差距了。要不是近幾年國家對消費的大力支持和有意引導,線下零售基本處于停滯狀態。

以義烏為例,2010年至2015年的集貿市場交易額的復合增長率為14.91%,而同期的電子商務交易額復合增長率為24.76%,關鍵是義烏的電子商務總額在2014年的時候已經超越的線下的集貿市場達到了1145.04億元,考慮到義烏線下貿易的發達程度和經營水平,細思極恐電子商務對其他貿易類縣市的沖擊要大得多。

有意思的是,馬云和王健林在2012年中國經濟年度人物頒獎的時候還就十年后電商能否在零售市場占比過半開了個億元賭局。不過墻倒眾人“衰”之下,線下零售是否有機會扭轉目前局面的機會,我認為答案是肯定的,“線下并非天生完美,線上百便也存瑕玷”。

一、線上發展是趨勢所向,但我們需要看得更遠

1、網上購物還在“高速”奔跑,卻已進入下半場

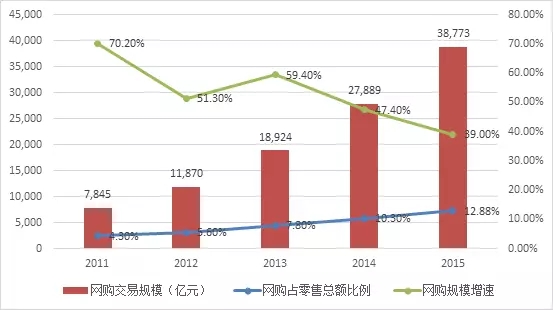

網上購物這條高速公路近幾年一直呈現快速增長,最近4年的年均復合增長率達49.10%增長了近四倍:從2011年的7845億元飆升至2015年的38773億元。盡管如此我們發現其占比整體的社會零售總額只有12.88%,而這個數字在主要經濟體之中已經屬于很高的水平(同期的美國是10.60%,日本更是只有5%左右)。

全球電商對實體零售的沖擊是趨勢所向,但是在中國實體被沖擊的比較明顯,電商滲透率高,外部并沒有成熟的市場可以參考。因此假設未來五年電商還是會保持較快速增長(網購占比總零售每年提升在2.5%左右),隨后進入穩定期,那么網購占零售的比例穩定在20%-30%之間是比較合理的。

圖1-1 網購交易趨勢,資料來源:商務部、統計局、自行整理

圖1-2 社會零售與線下零售,資料來源:商務部、統計局、自行整理

盡管網購仍處在高速增長,但是受整體經濟的下行和基數擴大的影響,放緩的趨勢已經較為明顯,除開人工、土地上漲等之外,出現了兩個關鍵制約點。

首先表現在物流成本的攀升。參考2010年和2015年的行業數據我們發現,期間物流費用增長了52.15%,是同期貨物周轉量增速(27.32%)的兩倍,具體表現為單位運輸成本的上升過快(期間增長了56.94%)。

關鍵是2015年的貨物周轉量為180583億噸公里,相較于2014年的185837.42億噸公里出現了3%左右的下滑。而該項數據在最近三十年的時間里只出現過兩次下滑,分別在2013年和2015年,短時間內重復的下滑說明了物流行業整體處于調整或者進入瓶頸的狀態。

物流成本的攀升對線上購物的影響是巨大的,前幾年相對便宜的物流成本是電商的高速發展的重要保障,但是“物流紅利”即便不能說消失殆盡也出現的較大程度的回調。中國的物流成本相較于美國而言仍然存在一定優勢(美國的數據于2011年后不對外公布),但是差距應該在逐漸縮小,這也是我們需要關注的地方,線上電商保障的重要一環正在褪色。

表1-1 2010-2015的國內物流變遷,資料來源:國家統計局、Choice、自行制作

圖1-3 2011年中美物流、運輸成本比較,資料來源:聯邦交通運輸部、中國統計局、自行繪制

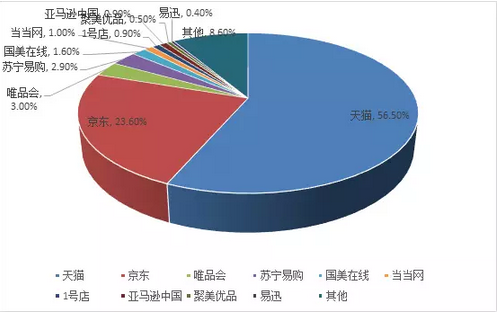

其次,盡管電商的平臺正在進入“天京爭霸”(天貓和京東)的格局,2016年一季度在網絡零售B2C市場上,天貓以56.5%的份額占據半壁江山,京東以23.6%的份額緊隨其后,兩者合計份額80.1%截取了大部分的用戶流量,遠遠甩開第三名唯品會的3%,基本壟斷了市場。

但是新增用戶的獲取成本卻在快速上升,根據iClick的研究發現,2010年的時候新增用戶的成本大約在20元左右,2015年的新增用戶成本已經超過120元,手機端新增用戶的獲取成本甚至超過160元。

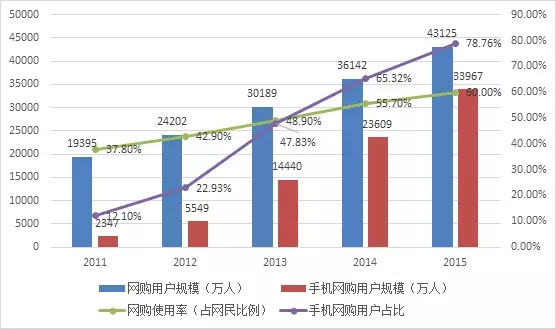

一方面互聯網寬帶的加速普及帶動了大量網絡用戶轉化為網購用戶,網購用戶規模從2011年的1.94億增長到了2015年的4.31億;另一方面手機終端的爆發式增長和也大大提高了手機網購的滲透率,手機網購用戶規模2011年-2015年之間增長了13倍多,總體滲透率也從12.1%攀升至78.76%,移動互聯網正在成為新的流量入口風潮。

新增用戶的稀缺性和電商的競爭程度決定了新用戶獲取成本的高低,電商平臺考新增用戶擴張交易規模的模式已經受限,未來的關鍵點在于如何提高用戶的消費意愿,以及提升單個用戶的交易額。

基于以上兩點的考量,盡管網絡零售的增長依舊強勁,但是物流成本和用戶獲取成本的攀升將會制約其快速增長的動力。線上零售持續的高增速已然進入下半場,未來爆發式的持續搶占份額將較難出現,整體份額穩定在20%-30%之間的概率較大。電商平臺一方面需要提升自身服務質量,提高用戶的消費邊際;另一方面需要開辟新的用戶市場獲取流量。

圖1-4 2016年Q1網絡零售B2C市場交易份額,資料來源:易觀智庫

圖1-5 網購用戶相關和入口趨勢,資料來源:Choice

2、O2O前仆后繼的死,是“金礦”還是“煤坑”

一方面是讓人羨慕嫉妒恨的巨額融資,今年1月19日,合并后新美大的首次融資33億美元,估值超過180億美元,是今年以來O2O領域最高融資額。即便不能像新美大那么火爆,但是融資幾千萬的案例還比比皆是。

另一方面,O2O的倒閉潮似乎來的快了一點,一度被業內視為社區O2O先行者“社區001”于2015年9月18日業務全線告停(基本倒閉了,也有說老板跑路的);風光一時的 “e洗車”也關門了;雷軍非常看好連投三次錢的“燒飯飯”也跪了。

其實任何行業湊存在“標桿效應”,新美大的火(還不能說成功,因為一直在虧錢)給了很多O2O項目吹噓的噱頭,很多人只看到別人的成功卻看不見背后的辛酸,美團是踩著上萬家競爭對手的尸體走過來的。

結合中國的國情來看,不說O2O一定會失敗,但是多數企業肯定會死的很慘。因為國內客戶的粘性過低(體現為價格敏感度很高,消費習慣在短期內是很難改變的)。

團購鼻祖Groupon在美國很成功,每一次超市促銷時每個來超市的人都可以拿一瓶免費的可樂,不管你是否消費,許多美國人就會順便買一些菜。可是在國內就不會這樣,很多人拿了一瓶可樂就走。還記得上大學的時候,食堂門口掃碼送雪碧也是常年可以見到的,但是多數人轉身就把app刪了,不能說對錯,這確實是國情。

O2O的商業邏輯其實很清晰,平臺前端聯系商家提供服務,后端推廣獲取用戶流量進行消費,如果想賺錢只能是這兩頭。但是在“羊毛出在豬身上”的時代,很多人并不這么想,關鍵在于如何轉嫁成本,只要在清場之前找到合適的買家就可以了。因此多數平臺燒錢的水平是青出于藍而勝于藍,結果只能是黯淡收場。

至于說O2O是金礦還是煤坑,個人比較傾向于O2O是個摻著金砂的煤坑,金子肯定是有的,但是獲取的經濟成本絕對不低。新美大合并后在很多領域獲得了超過70%的份額,結果開始收割了,向商家收取更多的管理費(暫時還沒向用戶下手),這都是發展到后期的必然現象。

所以我的建議是,避免參與像外賣這種格局明顯或者低頻交易(比如洗車)的O2O領域,這樣獲取用戶流量的成本會低很多,尋找巨頭滲透率低的領域,但是如果你想淘O2O里面金砂,首先你得準備好足夠多的錢把里面的煤燒干凈。

3、“農村是未來根據地,馬云爸爸早已看穿一切”

根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布《第37次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,2015年中國的網購滲透率已經達到了60%,跨境電商的高速增長成為新動力。目前一二線城市的市場已經趨向飽和,而農村的滲透率才22.4%,將近7億農村人口潛在的消費能力是龐大而誘人的,這也是電商未來發展的主戰場。

其實早在2003年淘寶網成立的時候,馬云就有過農村淘寶的構想,但是因為基于當時寬帶、電腦等硬件設施的落后,和人們網購意識的淡薄而無法實施;這一局面在2012年“遂昌模式”成功后迎來了轉折點,遂昌縣著力發展的農村電子商務服務平臺成功的將供應商、網商、服務商和政府聯系在一起,實現了“名利雙收”。

2014年9月,阿里巴巴集團上市后重新確定了未來的考慮三大戰略,“農村電商”也在其中;而2014年的“千縣萬村計劃”,和2015年的“智慧農村”計劃又迎合了政府對農村發展的需求,包括今年2月份國家發改委與阿里巴巴簽署農村電商合作協議。協議重點在,未來三年雙方將共同扶持返鄉電商創業,使得農村淘寶有了一定的政策保障。

不過在打通農產品進城和消費品下鄉這兩件事上,政府一直在有意引導和支持,但是效果都不盡人意。農產品進城在管理和物流配送(尤其是冷鏈物流)上存在著較大的問題,而消費品下鄉對于調動農民的消費積極性的效果也不明顯。簡單而言,前者存在一定技術上的問題,后者則是收入的問題,農村電商這塊大蛋糕或者看起來并沒有那么好吃。

二、線下零售冬天已至,明年的春天在哪里?

中華全國商業信息中心的監測數據顯示,2015年全年全國百家重點大型零售企業零售額同比下降0.1%,增速相比上年回落了0.5個百分點,也是自2012年以來增速連續第四年下降。

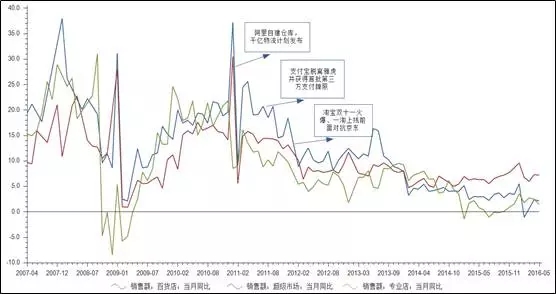

到了今年,頹勢不止。2016年1-2月份,全國百家重點大型零售企業零售額累計下降5.6%,降幅較上年同期擴大4.6個百分點。3月份零售額同比下降2.6%,增速低于上年同月5.7個百分點。到了4月出現暖意,全國百家重點大型零售企業零售額同比增長1.9%。由圖2- 1看出在零售的業態中,拋開2008年金融危機的影響,基本上在2011年之后進入了下行通道,而2011年恰巧是電商發力的一年。

2011年1月19日阿里發布千億物流計劃,首期300億建設倉庫,同年5月支付寶拆除VIE脫離雅虎并獲得國內首批第三方支付牌照;同年11月“雙十一”迎來爆發,淘寶網和淘寶商城總支付寶交易額則突破52億元,同比增長555.55%,“一淘”上線全面對垂直B2C商家共享與開放用戶資源,與京東展開全面對抗;同年12月12日騰訊超級購物網站QQ網購正式開業。

電商開啟了高增長時代,而線下零售則陷入低迷,從表2-1 2015年的主要零售企業關店統計來看,這一形式處在繼續惡化的通道中,對傳統百貨的沖擊最為嚴重,此前中國最大是連鎖百貨-萬達百貨關閉了48家占其總數的48.5%,無一家新開店面,開啟轉型。

而進入2016年服裝類、化妝品類的銷售額甚至出現了負增長,線下零售的整體降幅開始縮小有所回暖,但還沒有到探底的階段,預計未來幾年低增速將成為新常態甚至出現負增長。

圖2-1 重點流通企業銷售額同比增速,資料來源:Choice、自行繪制

表2-1 2015年主要零售關店統計,資料來源:聯商網

1、“小而全”是非主流嗎, 7-11能給的啟示

在“大而全、小而美”時代,我們發現定位“大而全”展現全生態“吃喝住游樂”的超級購物中心正在崛起取代傳統的百貨,針對定向人群詮釋“小而美”的專業店發展的也還不錯。

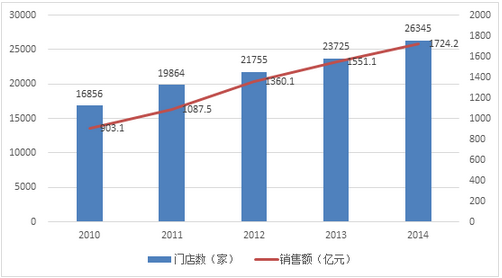

線下零售在這幾年的艱難時期,“小而全”的便利店卻是發展最快的一種業態,2010年至2014年間的門店數復合增長11.81%,銷售額的符合增長率為17.55%均好于同期的其他零售業態。關于“小而全”或許全球的便利店霸主7-11可以給我們一些啟示。

圖2-2 國內便利店門店數與銷售額,資料來源:國家統計局、Choice

7-11是全球最大的連鎖便利店,它的業務范圍僅覆蓋16個國家和地區,店鋪總數多達55000余家,2014年創造出近9萬億日元的銷售業績,約合人民幣4500億;僅在日本,每年就有超過64億人次光顧過7-11。而其主要有以下幾個特點:

作為便利店7-11真的很便利,除開日常的賣東西,7-11在日本還提供了很多代理服務,比如水費電費燃氣費等公共事業費的代收、景區門票的代售、送貨上門服務和一些行政許可證明,而且7-11成立了自己的銀行提供給很多游客日元兌換甚至辦理退稅業務。讓人感到贊嘆的是不光是7-11,在日本的多數便利店早在2000年左右就實現了代繳學費的服務。

重視特許經營,打造獨立供應鏈。7-11認為小型店的店員經常與客戶見面,他們其實最了解客戶需要什么,生產效率低下才是其倒閉的原因,因此7-11由總部提供咨詢、銷售指導、宣傳等服務,雙方在平等關系下明確職責分工。

7-11開店有個特點就是高密度化,選定特定的區域后集中開店,當店鋪數量達到一定規模后再拓展下一個區域,而非一開始就采用廣撒網的模式。7-11沒有一家中央廚房,但是有175個中央廚房和它合作,其中161家專供7-11。而其物流體系的建設是根據網點擴張的情況來進行的,這樣更有利于優化配送模式,大幅度節省物流成本,物流的配送也是多采用合作的模式而非自己直接參與。

產品線豐富,不斷的變革創新。日本7-11總部提供的店鋪有4800多種產品,60%以上是自營的,日配、非日配、加工食品等。每周會有100種新品進行推薦,每年的更換率是70%。此外7-11還有專門的員工試吃各類食品,每年品嘗的食品種類達到35852種。一旦發現口感和質量等問題,馬上讓專用工廠進行改善,不適合上市的產品堅決不推向市場。

一般日本7-11的店鋪面積在40坪(約合120平米)可以展示2800種商品(已經是一個很高的水平了)。但是為了應對電商的沖擊,7-11主動和其他公司合作,將7-11網上商品的種類擴展到300萬種,同時提供送貨上門。

7-11盡管已經發展的非常龐大,但是仍然在不斷的跟進時代的需求,從產品的開發、店鋪的設計和運營、以及應對電商沖擊等都不停地在做改變。7-11的小而全不僅體現在產品上,更是服務上的大量延伸。

當然我不能不能直接照搬別人的模式,從某種意義上講,7-11更像是一個做平臺的零售商。國內的便利店顯然也面臨著物流配送等一系列問題,但是事實上7-11提供的很多便民服務很大程度上提高了客戶的粘性度,這是值得我們學習的地方。

2、線下實體的王牌在哪里?“全景體驗+小商圈效率”

今年的4月1日(愚人節)淘寶宣布將推出全新購物方式Buy+,并推出了相關的宣傳片,非常火爆。內容大致是通過VR技術100%還原真實的購物場景,甚至可以直接感受商品的質地,模擬現實生活場景進行試穿等行為,看得很多人非常激動,覺得實體店要跪了。

不過看完視頻后更加堅信,其實線下實體的最核心的優勢還在于其全景體驗和其小商圈效率上。因為宣傳片列舉的大量“黑科技”在我看來很難實現,場景反饋和觸摸交互需要大量的傳感器和計算運力,目前大家體驗相對較好的是HTC的HTC Vive和Facebook的Oculus Rift。不過從測評來看Microsoft HoloLens全息眼鏡才是技術上最牛逼的,盡管他是屬于AR范疇。

不管哪一種離Buy+的實現都至少還有幾十年的技術差距,更別說硬件上的價格普及。

線下實體最明顯的優勢體現在全景體驗上(買西瓜前敲一敲、買洗發水前聞一聞其實也是非常普遍的現象),而線上電商的最大優勢在于價格和豐富性。從避實就虛的角度而言,線下實體發揮自身的體驗優勢和商圈競爭力應該是不輸線上的。

但是為什么多數人看來線下實體被虐的體無完膚?這其實是我國零售行業長期低效運轉以及集中度過低造成的錯視。線下的多重渠道代理是其低效的表現,7%左右的行業集中(CR10,前十大企業)度遠遠低于美國的32.6%和日本的23.8%,意味著電商從一開始就沒有強大的對手。

所以線下目前的并購整合和實體轉型都是非常正常也是正確的道路。至于很多人鼓吹的O2O、全渠道其實我并不是很贊同,因為線下實體的核心競爭力并不在線上渠道,提升客戶互動的全景體驗以及在小范圍內商圈的效率配送完全是可行的道路。線上渠道只是一道口子,完全可以采取平臺入駐的低成本策略,而并不一定需要自己完全開發系統。

三、未來的業態是什么?

1、Offline,并非天生完美;Online,百便也存瑕玷

前文講述了線下實體和線上電商的優勢點,其實反過來講,他們的優勢也可以視為對方各自的劣勢。

線下實體的價格天然拼不過線上(盡管蘇寧、國美等已實行線上線下同價多年),產品的豐富性就更是相差很遠。線上盡管帶來了很多便利,但是在商品體驗方面基本沒有,小范圍的商圈配送也不及線下實體。

很多人喜歡把線上電商和線下零售放在對立面,但是“阿里牽手蘇寧”以及“京東聯姻永輝”的故事告訴競爭合作將會是一種常態。2015年蘇寧云商實現營業收入1356.76億元,同比增加24.56%;線上平臺商品交易總規模502.75億元,同比增長94.93%,交出了一份不錯的成績單,算是起到了一個不錯的示范效應。

Offline的不完美天然是Online所擁有的,Online的瑕玷也是Offline可以給予的,因此彼此相互吸引也是一種趨勢。很多事情不必要自己一個一個去做,你只要把你那部分做好,其他的部分自然有人會去做,這就叫做比較優勢合作。

2、碎片化能力整合,拉近上下游之間的距離

在這個信息碎片化非常嚴重的時代,用戶對碎片化信息過濾的越來越頻繁,也直接提升了對服務質量的要求。商家的碎片化資源非常多,很多資源并沒得到有效的利用。所以在行業發展的中后期,最后還是會回歸大產品質量和服務(整合能力)上去的。但是還有一個重要的影響因素,那就是距離。

無論是電商的發展,還是線下零售的發展,一個突出的特點就是拉近和顧客之間的距離。相關數據顯示,人們去便利店的頻率明顯高于購物中心就是距離差異體現的不同。而不管是線上還是線下本質上都是產品或者服務流通的一種渠道,在商品同質、價格一樣等相同的情況下,距離的遠近就決定了消費者的偏好,這就是為什么之前強調線下實體的小商圈效率高的原因之一。

對于未來的業態,我認為電商和線下實體應該會在各自的“根據地”都發展的不錯,人口密集的一二線城市電商盡管很發達,但是線下豐富的實體店依舊會占據主導地位;廣闊而零散的農村則給電商帶去了新的用戶流量。線上更多的是作為產品信息篩選和大范圍信息傳遞的平臺,而線下則作為零售終端提供體驗、消費、自提和小范圍及時配送的接口。

寫在最后

盡管大佬(馬云與王健林)的億元賭局事后證明只是個玩笑(一年后王健林稱賭局只是玩笑,主動放棄賭局),但是線上電商和線下零售的博弈還會繼續。

因為家住義烏附近的緣故,所以見證了義烏小商品城從門庭若市到環堵蕭然(這個形容的有點夸張)的變遷。電商的沖擊還在繼續,線下零售也還未探底,然而越是艱難的時期越不能慌不擇路,盲目O2O、全渠道都是不可取的(適可而止)。目前線下零售依舊占據著絕大多數的份額,改善自身服務(免費WiFi、適當的折扣、售后服務等)整合資源留住客戶提升他們的消費興趣才是根本。

(來源:虎嗅網 作者:施嫻勤,臨安國資投資發展部投資經理助理)若牽涉版權問題請聯系管理員,謝謝!