核心提示:電商巨頭步步緊逼,實體零售如何實現絕地反擊?從實體零售經營出發再融入電商技法,或可另辟蹊徑,展開新零售的創新之路。

天貓、京東競逐線上線下第一商超,電商巨頭步步緊逼,實體零售如何實現絕地反擊?照搬線上模式,已被證明此路不通;而從實體零售經營出發再融入電商技法,或可另辟蹊徑,展開新零售的創新之路。

據9月10日聯商網訊,2016年上半年,我國零售業122家零售業上市公司,實現營收8943.68億元,但凈利潤率僅為2.40%。而電商的阿里、京東、唯品會三巨頭,實現營收2011.48億元,實現凈利潤125.67億元,占百強凈利潤總額的58.46%,凈利潤率達6.24%。

而實體零售中的超市業態,共13家上市公司,實現營收1413.7億元,凈利潤率僅為1.68%,低于平均水平0.72個百分點,再顯頹勢和乏力。寥寥幾個數字的起伏跌宕,清晰地刻畫出行業格局的重大變遷,也呈現出本文論述的宏觀背景。

電商巨頭天貓、京東競逐最大商超寶座

實體零售企業的陣地仍將進一步淪陷

天貓與京東的天羅地網

2016年7月14日,天貓超市宣布預計三年內達到千億規模,將成為中國線上線下最大商超,同步啟動“雙20億計劃”,其中20億補貼于消費者,另外20億投入作為升級物流、供應鏈和商品結構。在過去的一年中,貓超的銷售額增幅超三倍,業務覆蓋31個省,340個城市和2600個區縣。

之后的8月31日,京東超市宣布將在三年內成為中國商超領域的“絕對第一”,完成品牌、品質和體驗的三重升級,將可覆蓋363城市、2639個區縣,最終形成聯動線上線下的快消品零售生態體系。

毫無疑問,如果天貓與京東的目標達成,無論是誰最終勝出,快消品必將成為繼圖書、電器、服飾等品類之后,全面淪陷于電商巨頭的又一個細分零售市場。

這里面的邏輯是,明火執仗的線上雙雄正編織天羅地網,打算瓜分實體零售企業耕耘已久的家園,卻絲毫不用顧慮實體零售企業的態度和反擊。這正是著名科幻小說《三體》中所描述的,高維文明對低維文明的心態:我毀滅你,但與你無關!

新一代消費者的崛起與訴求

是什么讓線上巨頭如此從容淡定,視天下英雄如無物?這無疑就是持續開展電商經營所累積的能力、經驗和團隊了,以及對于新消費者需求的前瞻洞悉和精微把握,尤其是后者更為重要。

下圖為2016年9月,京東超市聯動線上線下傳媒發起的周年慶促銷海報,除了“全品類滿199減100”的勁爆之外,正中端坐著呆萌的網購達人,旁邊是稱羨不已的實體店顧客,“不會打坐,別來買貨”的標題(“打坐”即指在線購物),以及背后長長的實體店收銀隊列。畫面充溢著嘻哈戲謔感,卻又著實透露著對于實體零售的隱喻和諷刺,蘊藏著對新一代消費者一擊必中的洪荒之力。

新時代的零售人,正面對著被阿里、京東們,也被餓了么、百度外賣們所寵壞的新一代消費者,他們已經習慣了電商體驗,渴望在線下單并在家收貨,而不愿接受選品、支付、提貨都必須嚴格依賴封閉式門店場景的傳統零售形態,這也是電商蓬勃發展、攻城略地,而同時線下關店潮頻頻的主因。

實體零售企業開展電商經營的諸多困惑

源于方向的迷失和模式的誤讀

對于電商經營,實體零售企業在短短數年中,經歷了“看不見,看不起,看不懂,趕不上”的快速變遷。實際上,近年以來,實體零售企業其實也做了不少的實踐與努力,但看上去卻并不怎么成功。

聯商網8月7日刊發《為什么實體零售做線上如此艱難?有四大痛點》的署名文章,列舉了實體零售企業開展線上經營的案例,包括利群、大潤發、天虹、人人樂、麥德龍、聯華、三江、華潤萬家等。

同時文中給出了“傳統實體零售做線上難,內無支持,外無援兵”的悲情結論,但是否實體零售企業敗局已定、無可挽回呢?實則不然,當我們切換視角和方法,其實絕非無解。

所謂實體零售做線上的困惑和艱難,更多地源于對于線上巨頭電商模式的照搬照抄、東施效顰,而忘卻了借助互聯網手段而“回歸零售本質”的初心和本質。

下表是《四大痛點》一文的觀點(下稱傳統觀點)與筆者所建議的方法(下稱創新觀點)進行對比,實質上兩者反應的是照搬線上電商模式,還是從實體零售經營出發再融入電商技法這兩條實踐路徑之間的差異:

那么,將以上的創新觀點,將其串接、梳理、凝練,形成業務邏輯貫通、技術架構嚴謹的經營管理體系,這就是筆者下文將要詳加論述的SHOP+模式。

將實體零售與電商技法深度融合

從容開啟SHOP+的創新模式

SHOP+創新模式的涵義

電商技法與實體門店經營相結合,業界已多有嘗試,如在優衣庫、85°C、良品鋪子等優秀實體零售企業打造的體驗經濟3.0中,我們看到以門店為聚合場景,線上、線下兩翼齊飛,實現不同凡響的顧客價值與體驗。然而,我們也看到,這些企業的探索和實踐,仍然是個性的、局部的、偶發的,尚未匯總為可歸納、可迭代、可復制的零售方法論和經營體系。

如何深度融合實體零售與電商技法,進而形成統一的方法和范式呢?這就是SHOP+創新模式的內涵和意義:

SHOP即門店的英語表述,但并不僅僅指門店,更涵蓋了實體零售企業為了開展門店經營而已然構建的采購、運營、配送、財務等領域的流程、組織和信息系統;

“+”即加,如同互聯網+,意味著諸多零售元素與互聯網進行嫁接與融合,從而創新出更多的內涵和價值;包括但不限于以下幾個方面:

+顧客:在互聯網的拓展下,充分突破空間、時間的束縛,溝通吸納更廣泛的顧客群體,同時也吸納更多的年輕消費者,推動促進零售品牌的年輕化;

+商品:以互聯網突破信息不對稱,讓更多高價值、高毛利,但同時高要求、高風險的商品進入零售企業的經營體系,實現供需直接對接,并不斷提升周轉水平和盈利能力;

+體驗:憑互聯網聯動線上與線下,讓隨時隨地隨意的購物成為現實,同時更融入社交、娛樂、傳媒等更多更豐富的內容與特色;

+伙伴:借互聯網連接更多的合作伙伴,以訂單、電子券等為載體,廣泛整合企業外部的商品與服務資源,打造以實體零售企業為核心的零售生態圈;

+門店:通過在線平臺、社交網絡,讓更多的組織與個人開展虛擬門店經營,并通過后臺供應鏈能力確保商品與服務的有效交付,最終使得虛擬門店數量大大超過實體門店。

SHOP+創新模式的六大法則

SHOP+創新模式集營銷、銷售、服務為一體,具有豐富的內涵;同時各個實體零售企業開啟SHOP+模式,因地制宜地會展現千姿百態的形態。然而有六大法則,是必須所共有且堅守的,體現出SHOP+獨到且卓爾不群的特質:

自建自有自享:由實體零售企業自主發起建設并持續運營,企業擁有平臺的經營權、管控權,承擔經營成本與風險,同時享受平臺的收益和權益;由此區隔于口碑、京東到家等商家聚合型第三方平臺。

門店全景數字化:以商品、會員、庫存、價格、電子券、陳列展示、活動、支付、資訊等全零售元素打通,與線下門店統籌協同、和而不同;由此區隔于微盟、有贊等與線下經營體系割裂的自營網店平臺。

線上服務線下:線上線下不是競爭關系,而且相互支持和融合,尤其體現為線上為線下實現營銷引流、銷售促進、體驗優化、服務增值;由此區隔于天貓超市、京東超市等以分流線下客流和營收為目標的線上交易平臺。

聚焦有限地域或品類:結合企業自身特色、特點,聚焦于特定經營區域或商品品類,不做大而全,而堅持做小而美;由此區隔于蘇寧易購、飛牛網等全品類、全地域的實體轉型電商平臺。

小額增量投入:不走盲目燒錢擴大規模的道路,而是與實體零售經營相結合,量入為出、循序漸進;由此區隔于餓了么、新美大等依靠補貼“燒錢”換流量的O2O平臺。

O2O融合閉環:與線下ERP/POS/CRM等流程與系統無縫銜接、充分打通,高價值、低成本地將電商技法無縫地融入實體零售經營體系之中;由此區隔于上述所有其他的線上經營平臺。

▲ SHOP+創新模式的六大法則

多快好省地開展SHOP+

為實體零售企業創新注入澎湃動力

快速啟動SHOP+的速贏方略

理想豐滿,現實骨感;尤其面對著在電商巨頭沖擊下,節節失利、士氣低迷的實體零售企業,如何天時地利人和都似乎欠奉的背景下,開啟實體零售企業SHOP+的轉型征途?既為企業創新注入澎湃的動力,同時也不用耗費過多的企業資源和力量。

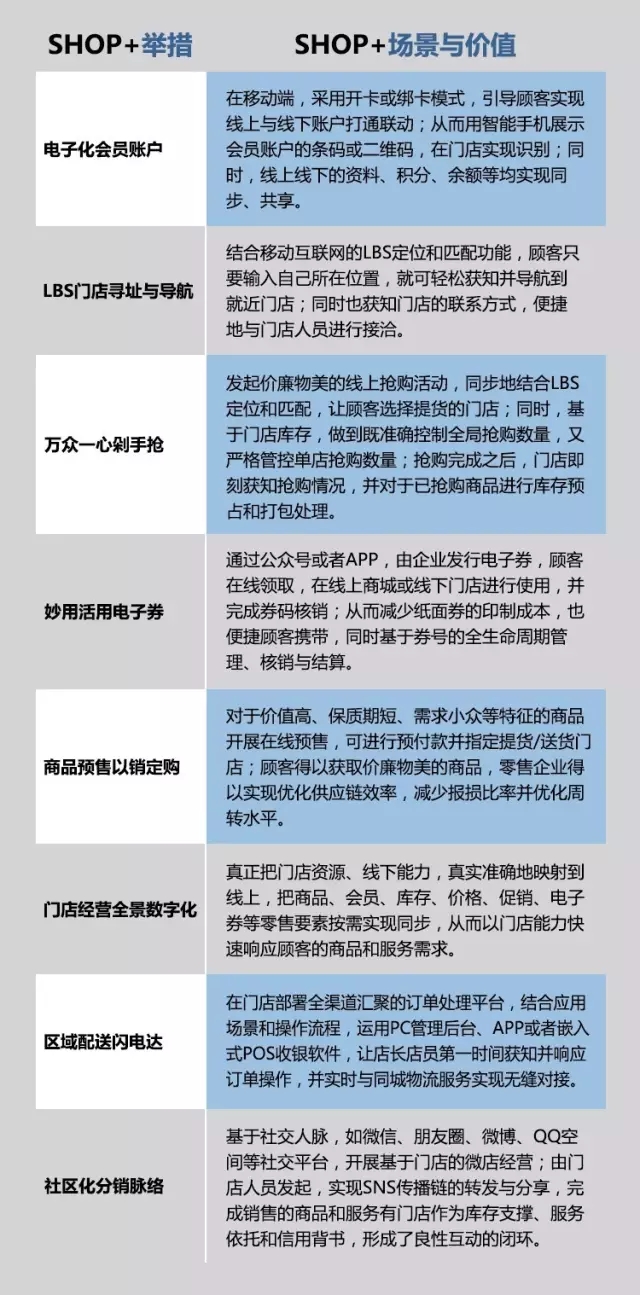

結合數十個SHOP+項目的成功實踐,筆者梳理了在初始階段先易后難的若干舉措和步驟,結合微信公眾號、移動應用APP等顧客的電商前端觸點,輔以后臺嚴謹細致的流程執行、系統管控,可以開啟以下8個方面的價值交付和顧客滿意度獲取:

SHOP+的信息化承載與支撐

為完成以上的價值交付過程,實體零售企業需要構建成熟穩健的SHOP+融合業務經營管理體系,而志承的微電匯產品和解決方案就是這樣的軟件體系、信息化平臺,同時兼具開箱即用以節省啟動時間、一對一顧問推動并分享最佳行業實踐。

以下為在SHOP+顧客購物體驗中,微電匯產品的組件能力與O2O購物過程的對應關系:

▲ SHOP+購物過程與微電匯組件對應

因此,店多店少不是問題,要不要電商不是矛盾,如何將實體零售與電商技法深度融合,并因地制宜地融入實體零售企業的經營實踐中,才是真正的要義和課題。

已起航的SHOP+旗艦案例

融入最新網絡科技戰力

小而美的SHOP+旗艦案例

內生動力與外部助力交織與共振,強勢驅動傳統商業企業實現SHOP+探索與創新,已有的多個成功案例,為實體零售企業的創新經營提供了清晰靚麗的詮釋:

“互聯網+運動生活體驗”的李寧

作為國內體育品牌的翹楚,李寧在互聯網+轉型中不遺余力,基于微信公眾號、APP、PC官方商城等多個觸點,共匯集O2O會員280余萬人,展開線上線下場景的閉環打通,2015年實現電商業務年度經營收入3.2億元。

便利店轉型網上大賣場的唐久便利

作為山西最大的連鎖便利店,唐久依托780家門店,吸納O2O會員逾80萬人,并在移動商城上線后的一年內,成功達成近3000萬元營收,形成線上訂單70余萬單,平均客單價從線下的9.5元提升至線上的39元,成功實現從便利店向網上大賣場的豪邁進軍。

新鮮才好吃的鮮豐水果

果品連鎖全國排名第二的鮮豐水果,將分布于4省的605家門店全部上線,實現門店庫存在線同步銷售,運營初期即完成O2O會員吸納近60萬人,達成O2O訂單10余萬單,平均客單價較線下水平勁升26%,30分鐘閃電達將“新鮮才好吃”的承諾展現得淋漓盡致。

上述案例均采用了志承微電匯的產品與服務,并快速構建起從實體零售到終端顧客的橋梁和紐帶。

世界級云服務架構,從容應對SHOP+轉型挑戰

依托“未來零售的核心連接器”微電匯,必將有更多的實體零售企業開啟SHOP+模式,依托門店和既有資源開展戰略轉型。然而,轉型的一個“攔路虎”就是電商業務承載平臺,在動輒十萬級顧客的在線交互中,傳統IT架構將遭遇嚴峻挑戰,例如:

當用戶規模注冊與咨詢查詢,

將帶來1,000 次以上的點擊/分鐘;

當遭遇重大促銷與節日搶購,

將帶來10,000以上次點擊/分鐘;

當秒殺促銷與限時大獎場景,

將帶來100,000以上次點擊/分鐘。

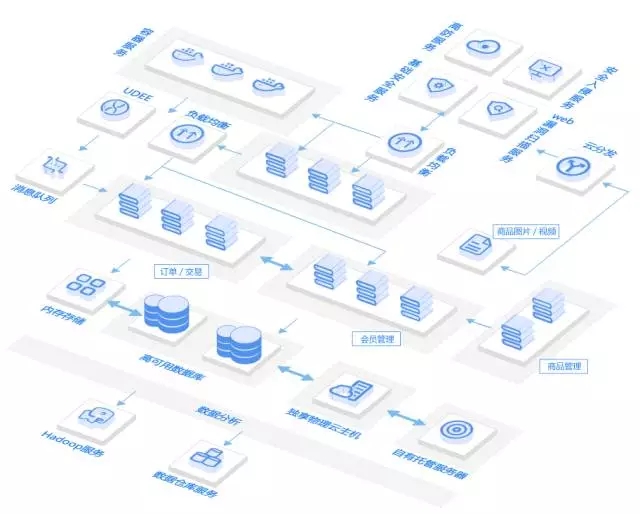

進一步看,SHOP+的業務特點是交易高頻、突發業務比較多、數據交互頻繁,因此對于架構前端數據流量入口的擴展性,中段數據傳輸的穩定性以及后端數據安全性要求較高。

因此,當業務系統面臨IT架構挑戰時,業務對于技術的需求轉向迫切。受限于傳統IT架構的搭設周期長度,實體零售企業開始開始接觸具備彈性可擴展特點的云計算服務。

選擇公有云的森馬

去年開始,森馬聯手韓國ISE打造自身跨境電商業務平臺W Concept,鑒于可預見的增長規模以及“大平臺”理念,森馬決定將W Concept業務部署在UCloud公有云上。

對于跨境電商來說,云計算的彈性資源可以應對突發業務帶來的資源需求壓力,并可在境內外數據的穩定交互方面提供相較于傳統IDC更為優質的體驗。而在信息安全上,也可以提供防DDoS、Web應用防護、入侵檢測等更高級別的安全防護。另外公有云可使整體成本獲得大幅降低,這對于處在轉型摸索期的實體零售業來講,更具可用性。

▲ 針對跨境電商的云服務部署架構圖(UCloud提供)

百聯:選擇混合云實現全方位資源共享

百聯為實現線上線下的業務的融合連接,打破兩端的數據共享通道推出了i百聯O2O平臺。依托線上平臺為線下引流,線下優化用戶體驗促進線上消費,并通過會員體系深挖用戶需求實現精準推送,從而實現產品、服務、營銷等方面全方位資源共享。

因此,百聯對云服務商的運維及響應能力提出較高要求,同時考慮到安全性及彈性的綜合需求決定采用混合云方式實現i百聯的系統搭建。

▲ 針對大型電商的云服務部署架構圖(UCloud提供)

大型電商基本已經有數據中心部署,因此在遷云過程中,大多希望實現利舊以及平滑遷移,盡量避免對原有IT架構的大幅改動,這使得混合云成為大型電商的主要選擇。此外,數據的挖掘與利用對于大型的整體發展戰略十分重要,所以在大型電商的云布局中,大數據相關產品如Hadoop服務、數據倉庫、歸檔存儲等基本已成為標配。

SHOP+揭開實體零售經營的新篇章

SHOP+的本質是實體零售與電商技法深度融合,并通過各個零售元素緊密地使得線上線下融為一體,如下圖所示:

▲ SHOP+融合線上線下的多種零售元素

通過多個SHOP+的轉型實踐案例,可以看到SHOP+對于實體零售的經營起到十分積極有益的推動作用,一般地表現為:

顧客黏性的維系和年輕客群的迎合;使用會員卡的人數和活躍度均有30%以上的增幅,同時構建形成直達消費者內心的營銷通路;

商品銷售范圍和營收的提升;企業的商品經營SKU有5-25%的擴展,營收規模則穩健地整體增長15-20%;

營銷和運營成本的降低;企業將節省大量實體會員卡、DM海報等相關方面的投入,大量服務工作得以分流,或以顧客自助的形態完成;此外,云計算的推廣使用也進一步削減了企業IT投入支出,節約了硬件及運維消耗;

庫存周轉水平的提升:在電商能力的臂助下,門店的庫存周轉水平可望提升8-12%。

千帆競渡、百舸爭流,我們看到依托門店和既有經營體系的SHOP+轉型,并非僅是應對線上競爭威脅的權宜之計,更是擁抱互聯網,迎合零售潮流、客群期望、品類延展的戰略創新之舉,從而開啟新零售的希望之門!

來自:上海志承軟件有限公司咨詢總監 王元盛(若牽涉版權問題請聯系管理員,謝謝!)