為了在競爭日趨白熱化的成都商業地產領域脫穎而出,主動求新求變的藍潤地產,不僅對差異化有了更深刻的認識與思考,在規劃如何打造體驗感方面更是不遺余力。

一方面做足準備工作,另一方面敢于大膽嘗試,藍潤地產將帶來的新商業模式,或許正是眼下焦灼的市場等待已久的“甘霖”。

如果把商業地產的發展史形容成一個人的成長過程,那么,現在的成都可謂正值年輕氣壯的好年華。這是一個充滿血性與激情的階段,也是一個充滿機遇與挑戰的階段,更是一個積極擁抱新鮮元素、求新求變的階段。

五大行2016上半年的相關數據顯示,成都商業地產市場盡管依然面臨購物中心供應量居高不下、百貨行業持續關店潮等挑戰,但是,新興業態的出現、品牌有節奏地調整、線上線下渠道的打通,以及新的商業模式與消費模式的日漸形成甚至成熟,也在為成都商業市場帶來新的機遇。

據統計,2016上半年,成都市新開業的商業項目僅有蜀都萬達廣場(2016.4.28正式開業)和泛悅MALL(2016.6.30試營業),并且,兩個項目分別位于郫縣商圈和科華路商圈,皆屬于非核心商圈。可見,商業放量的節奏有所減緩,開發商與項目方開始變得更加謹慎。

或許,還有部分項目還在觀望,觀望市場情況,觀望消費者情緒。甚至,更多的項目仍在思考,思考自身定位的合理性,思考什么樣的商業模式,能夠在未來更多、更容易地,搶占成都商業市場空白?

對此,筆者經過對市場的相關數據和情況進行梳理,總結出三個關鍵詞,分別是:差異、體驗和變化。這看似簡單且已經被提及多次的三個詞,實則有更多具體的內容值得思考,而關于未來商業模式的突破口,似乎也繞不開它們。

關鍵詞一:差異

從量變到質變引發的問題

可以說,成都的商業地產市場在近幾年經歷了一個“量變”的過程,而正是因為持續的放量,導致出現了“同質化”,并且愈演愈烈。

那么,如何應對同質化競爭?不少業內人士都提出了另一個詞——差異化。只不過,僅僅停留在口頭上的“差異”,或者只是玩兒概念上的差異,遠遠不夠。對于商業項目而言,必須得了解“差異”本身在哪些方面,方能有的放矢地去著力,去改善。

首先需要正視的,就是“客群”的差異。

任何一個商業項目都難以討好所有客群,就像任何一個人都永遠無法做到讓所有人喜歡一樣。客群的差異體現在哪兒?譬如年齡、性別、興趣愛好、收入水平、文化程度……這些因素都會影響一個人的消費選擇與消費習慣。所以,核心客群的篩選是必備功課之一。

然后是“商圈”的差異。

眾所周知,商圈的氛圍和成熟度會在一定程度上影響著商業項目的經營情況。對于眼下的成都市場,商業地產最嚴峻的競爭已然從核心商圈轉移到了非核心商圈。

一個城市的核心商圈往往擁有著最好的城市資源,以及成熟的商業氛圍和相對穩定的客流,對外來資本與品牌的吸引力相對更大。而非核心商圈則暫時沒有先天的優越條件,導致其在客源和品牌資源兩方面的爭奪愈顯白熱化。

因此,不管是新的商業項目,或者新的商業模式,都需要在商圈選擇上,做更多切合實際的思考。既要符合市場環境,更要契合自身定位。唯有這樣,商圈自帶的資源與優勢才能在實際的運營管理過程中最大化,使項目達到如虎添翼的效果。

自然,關于差異的思考絕不限于此。從定位到外觀,從業態到品牌,從管理到服務……幾乎每一個層面都可以嘗試去另辟蹊徑。敢于不同,是真正實現差異化的核心理念。

關鍵詞二:體驗

外包裝與內核一起翻新

當研究市場需要什么樣的商業模式時,在當下,“體驗”似乎是繞不開的話題。人人都在大談體驗,真正做好體驗的卻寥寥可數。可謂是,理論不復雜,實踐見真章。

當“認識論”已經足夠深刻之后,就需要“方法論”來指導具體的操作方式。實際上,關于“體驗感”的營造,無非是從三個方面去用力,即硬性內容、軟性服務,以及附加值。

哪些處于硬性內容的范疇?譬如商場的設計(外觀、動線),又譬如業態的組合與品牌的調整,以及硬件設施設備的改善等等。而軟性服務則包括了商場內的美陳、音樂,乃至溝通方式、管理模式、服務水準等等。

除此之外,一個商業項目的體驗感,還能利用一些“附加值”進行提升,而目前最常見的,就是具有個性特色的主題營銷活動。可以說,在各個時間節點舉行多元化的主題活動,是營造體驗感的一大“捷徑”。但是,切記要符合自身定位,并盡量滿足目標客群的喜好。

有目共睹,在成都市場上,運營出色的項目并不在少數,而它們幾乎都有一個共同點,那就是在“體驗感”的打造上不遺余力。

以項目外觀與形態等“可視”因素見長的,包括春熙路商圈的成都遠洋太古里和成都IFS,遠洋太古里的開放式街區和獨棟搭配連廊的設計,讓項目的空間更加立體且多變;IFS7樓的空中花園和雕塑庭院也成了消費者必去之地,爬墻的憨萌熊貓更是為人津津樂道。

以內容豐富度見長的,譬如位于城南的成都環球中心,超大體量為其提供了更多發揮空間,于是,在品牌引進和業態組合上,成都環球中心可以大展拳腳。從樂天百貨和購物中心內的多種業態,到天堂島海洋樂園,再到洲際酒店,消費者能夠感受到購物、娛樂、休閑、親子互動等多重體驗。

除了“硬體驗”之外,越來越多的項目開始關注到“軟體驗”,它們通常是具有實效性的,可依據時間和消費需求調整變化,建立個性化會員制度增強客戶粘性,舉行主題推廣活動、明星駐場活動、大型IP活動,以及推出更多可定制式服務等等。

好的體驗感并非“與生俱來”,諸如此類,都是項目方在將“體驗”的概念落到實處,并嘗試多種前所未有的新鮮元素,以此來豐富消費者的體驗感,同時也給業內帶來了一些思考的方向。

一個好的商業項目,體驗應該是全方位的。只不過,每個項目需要根據自己的資源和條件,去合理放大某一部分的功能與特色,如此,方可呈現出不同于他人的體驗。

關鍵詞三:變化

“敵”未動我先動 應變升級

以不變應萬變這句話萬不能放在商業地產領域,更能適應這里的法則應該是:變則通,動則活。因為,改變會帶來新鮮感,改變也在一定程度上意味著創新。

仲量聯行對成都市15家知名購物中心/百貨進行了客流監測統計,15家商場平均單日到訪客流23354人次,同比去年提高了28%。這組數據說明了消費者的需求在增加,而值得重視的是。與此同時,核心商圈與非核心商圈的客流分布不均,商業項目之間的銷售額差異,則都反映了,消費者的眼光與口味也開始變得越來越挑剔。

所以,商業項目永遠無法脫離市場情況和經濟環境而閉門造車,更無法不顧消費者喜好而固執地堅持自我。更重要的是,不僅要有“變”的意識和行動,最好還要有預測的“嗅覺”,搶在市場與消費者之前“變”,即發揮主觀能動性,預判市場風向,搶占先機。

如果一味地扮演“跟隨者”的角色,那便只能被帶進別人的節奏里,想要打造自己的“節奏”,就需要變成“引導者”。因為消費者很難明確告訴你他需要什么,所以,更高明的做法是,項目方主動去思考:消費者可能會喜歡什么?比起“應變”,更重要的是,主動“求變”。

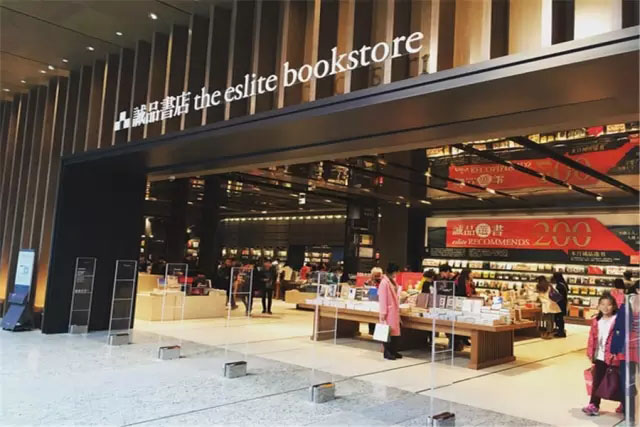

發跡于中國寶島臺灣的誠品書店,在引領文創業態的體驗感方面,頗具發言權。有著濃厚閱讀氣質的書店,卻將文化、創意、生活美學等多種元素巧妙地融合,呈現出一種全新的、多元化的,充滿體驗感的藝術空間。誠品書店的成功就在于主動突破,扮演了“引領者”和“先行者”的角色。模仿與創新的區別也在于此。

此外,值得一提的是,未來商業地產的另一個空白領域,就是細分市場。產品與服務的不斷精細化,讓消費客群也開始細分,這些趨勢逐漸反作用于商業項目的定位與設計。業態細分、客群細分、主題細分……隨之帶來的新的商業模式的嘗試也將越來越多。

據了解,自2015年初開始,大肆在成都主城區拿下商業用地的藍潤地產,也正在成都的商業地產領域高歌猛進。而且,藍潤地產全新開啟的商業模式,似乎已經在下意識地參考關于差異、體驗、變化等因素。

在這樣的時間階段發力商業,藍潤地產既是逆勢而上,也是順勢而為。一方面堅信飽和的只是局部區域,好產品永遠不會過剩。另一方面既立足于企業自身發展的小階段,又順應了國家經濟政策的大方向。藍潤商業顯然一早就規劃好了布局的思路與方向。

目前,在成都市場是,已經有藍潤地產多個商業項目的布局。

或占據著成熟商圈已有優勢資源;

或承載著潛力區域的商業帶動責任;

或有著集團統一的商業打造標準;

或帶著個體的鮮明特色……

可以預見的是,成都的商業市場即將迎來藍潤商業遍地開花的階段。

那么,消費者將會看到什么樣的新商業面孔?會感受到什么樣的全新購物體驗?藍潤商業的呈現亮點有哪些?其每個項目的具體業態規劃如何?相信很快就會有答案。至少,藍潤商業以及其運營管理團隊,都已經做好了迎接市場檢驗的準備。

文章來源:四川商業地產