疫情中,50萬億商業不動產岌岌可危!

所以,本文建議,亟需調整“一刀切”的政策,將商業不動產從住宅調控中解放出來,塑造一個中國“產業X金融”的新生態,形成中國供給側結構性改革的樣板。

商業不動產在疫情中岌岌可危:經營巨虧、債務壓力、股本奇缺

從某種意義上說,疫情是一把手術刀。

疫情這個大的外部變量沖擊,讓我們能直觀了解經濟部門之間的緊密共生關系。也有助于我們了解某個特定行業在國民經濟中的地位,從而幫助反思政策選擇。

我們的目光投向的這個特定行業是商業不動產,疫情沖擊讓各界深深體會到商業不動產的重要性。在中國,商業不動產也被稱為“公建”,以對應于住宅的“私宅”。按照美國商業地產融資協會的觀點,它包括:商場、酒店、醫院物業、長租公寓、辦公樓、物流倉儲、數據中心、停車場等。商業不動產本質上是以經營為抓手的服務業,屬于第三產業。同時,由于其重資產的特點,因此又具有資本屬性,必須有金融的支持,當然它也為金融市場提供一種可投資的穩健大類資產。國內對商業不動產認識不清多由于上述二重性所導致。

中國的經濟有賴于城市的高速發展。城市的發展有賴于科技、文旅、消費、物流、醫療等產業的增長。商業不動產作為空間載體,其提供的空間服務是上述一切產業的重要生產要素。

各位可以想象一下:如果沒有設備完善、服務周全、技術過硬的中關村產業園,中關村的高科技產業如何與發達國家同臺競爭?如果沒有環境舒適、產品精美、服務周到的大悅城、SKP、正大廣場、紅星·美凱龍、印象城、龍湖天街,消費如何能夠繁榮?如果沒有商業文旅物業中的電影院、劇院和兒童游樂場,人們的精神生活將會何其匱乏?如果沒有現代化的倉儲物流空間,人們在抗疫中的醫藥、食品供應如何能夠保證?如果沒有火神山、雷神山醫院,沒有足夠的醫療空間,新冠肺炎病人如何能夠受到體面的救助?

因此,商業不動產的發展是城市競爭力塑造的根本一環,也是中國經濟競爭力重塑的關鍵一環。

但商業不動產在疫情中卻顯示出了岌岌可危的狀況:

第一,從宏觀上看,中國價值50萬億元的商業物業,按照5%的毛租金收益率,約有2.5萬億的租金。因此若疫情持續一個月,其對應的租金收入損失高達2000億元。

眾多有實力的購物中心持有人已經在通過減租與商戶共進退。據全聯房地產商會商業地產工作委員會的不完全統計,截至2月7日,已經有超過110家大中型物業持有人(囊括超過2000家大型商場)減免租金,助力抗疫。隨著疫情深入,不排除有更多的減免措施。個別城市政府呼吁更多減租,以便幫助中小商戶渡過難關。以上海為例,國有企業減免租金高達2個月。

第二,從中觀上看,根據高力國際的數據,新冠抗疫期間,中國線下零售市場客流損失至少八成,餐飲、零售、娛樂等停業達七成。根據普華永道的預測,春節期間,旅游業損失達5000億元,影視行業損失票房58億元,餐飲行業損失5000-7000億元。不僅從情理上,且從合同法上來看,為上述產業提供空間服務的不動產經營者也必將分擔最終端商戶的損失。全國人大常委會法工委發言人也表示,由于政府采取的防疫措施造成不能履行合同的情形傾向于被認為是不可抗力。

第三,從微觀上看,商場的眾多商戶已經處在崩潰邊緣,以知名餐飲企業西貝餐飲集團為例,春節期間損失7億元,其現金也僅僅能夠支撐3個月;海底撈也損失了大約7億元。前桔子水晶創始人吳海創辦的定位于白領娛樂的魅KTV現金流也僅夠支撐2個月。其他規模更小的商戶更是處在垂死邊緣。

第四,對于大量不被關注的中小型物業持有人來講,可能是生死考驗。以經營性抵押貸款為例,實操上,大部分物業的貸款還本付息覆蓋率在1.1~1.3之間(也就是說年凈現金流高于還本付息總額的10%~30%)。按照目前新冠肺炎的情況,1-3個月的影響是大概率事件。以商場為例,如果持有人與租戶共進退,物業持有人的凈現金流波動將會在8%~24%,相當一部分物業將會處在違約的警戒線上。更嚴重的是,一旦租戶退租造成較多空置,影響深度將會大大加劇,嚴重后果將會在未來幾個月逐步顯現。對酒店來說,由于固定費用開支極高,客源急劇的消失對現金流的打擊幾乎是致命的。據報道,開元酒店全國217家酒店中,春節期間173家處于關閉狀態,酒店的收入從之前每天2000萬元降到30-40萬元。

此外,還需要關注系統性風險,所謂“皮之不存,毛將焉附”。中小商戶的破產和困難,將會使中小型商業物業持有人面臨租金損失和空置率上升,增加年度現金流斷裂風險,進一步傳到金融機構,從而使資產價格進一步調整。到某一臨界點不排除會觸發系統性風險。

疫情的沖擊,讓我們深刻認識到:商業不動產是一項地地道道的實業!商業不動產由于其在房地產大類中占比相對較小,不少業態離生活和個人投資距離較遠等原因,我們慣常于將其放在對住宅的認知的陰影之下,因此提到房子、房價問題就指向房地產,提到住宅調控就擴大為房地產調控。

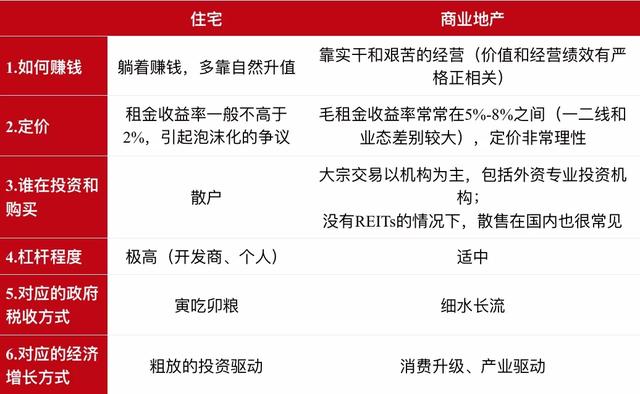

然而,商業不動產與住宅具有完全不同的屬性,是一項地地道道的實業。從以下六個方面可以看出不同。

反思房地產調控政策:是否能將住宅調控政策“一刀切”加之于商業地產?

一刀切的房地產調控政策對商業不動產造成傷害,主要體現在以下幾個方面:

第一,金融政策。

從銀行角度來講,商業不動產整體額度貸款受制于整個住宅調控,從而造成商業物業貸款額度不足;從產品創新上來說,有助于紓解困難企業、促進行業整合和出清的并購貸款沒有被重視,而并購貸款洽簽是中央重視的存量盤活的重要金融產品。

處于去杠桿和流動性壓力的夾擊之下,注入新的股本金幾乎是唯一的紓困方案。然而,有動力也有必要配置商業不動產資產的保險資金、社保資金等受制于整體調控的基調,無法合理地配置于商業不動產。而銀行的私人銀行部門本來可以提供部門股本,然而在調控背景下也采取“政治正確”的態度。

公募REITs對中國金融生態的意義已經達成充分共識。然而,受制于住宅調控的緊箍咒,無法盡快推出。要知道,公募REITs的推進從2005年香港第一個REITs領展上市開始到現在已經超過15年,而作為實驗版的類REITs在中國市場誕生已逾5年并達約1400億元。但是,行業仍“靜聽樓梯響,不見那人來”。

第二,城市更新的審批政策。

以商業物業為抓手的城市更新是重塑城市競爭力的法寶,也是國際大都市竭力關注的內容,本應該受到重視和鼓勵。然而,受制于房地產的屬性,在改造審批等過程中,監管層不能暢快地給予支持。雖有個別城市在探索審批流程的優化,然而各項法規仍然極不完善。

第三,宏觀層面的潛在損失。

商業不動產被“誤中副車”,大大抵消了住宅調控的效果。中國房地產的問題是一個系統問題,其調控也應是在全面系統化的平衡和抉擇中推進。對商業不動產的一刀切,喪失了利用商業不動產來重塑中國房地產和金融循環的機會。以商業不動產作為基礎的“產業-金融”閉環,實際上有望塑造一個健康的生態,可以吸納淤塞于住宅投資/投機的資金,緩解住宅上漲的壓力。

對商業不動產潛在增長能力的壓制實際上造成了經濟和地方財政對住宅開發更大的依賴。

另外,誤中副車的調控政策壓制了中國商業不動產的活力,延緩了本該蓬勃發展的城市空間服務的升級,實際上嚴重阻礙了中國城市競爭力的塑造。

如何解放商業不動產?政策調整后會有什么紅利?

如何將商業不動產從房地產調控中解放出來?

首先肯定是要解放思想。中央對于房地產行業過熱的調控,以及減少經濟對住宅開發過分依賴的政策思路受到了多數的擁護。特別是中央關于“房住不炒”的定位很清楚,僅僅是指向住宅房地產。

對散售型商鋪的投資投機已經由于嚴格的信貸政策而幾乎絕跡。大宗商業不動產從來就是按照“以租金定價”的邏輯,按照業態位置之不同,毛租金收益率在5%~8%之間,可嚴格與國際市場對標,非常理性。

然而,在即使了解商業不動產的實業特性的情況下,受制于“房地產宏觀調控”的總基調,單一監管部門靈活的、有預見的政策調整都要承受巨大壓力。

第二,應該注重跨部門的高層協調機制。由于房地產政策涉及到各個部門,政策的制定需要各個部門的協調,跨部門的協調機制至關重要。包括人民銀行、銀保監會、住建部、證監會、發改委、稅務總局等部門。以公募REITs為例,其必要性幾乎已成常識。然而,由于需要人民銀行、證監會、住建部、發改委和稅務總局等協調配合方可推出,只要有任何一家顧慮與宏觀政策的一致性,進展都會受阻。

高層的統一部署恐怕是必要條件。在房地產調控的主基調下,加上各部門出于自身責任的考慮,沒有自上而下的統一部署,較大的政策調整難度極大。

所以,筆者建議應明確將“房地產調控”改為“住宅市場調控”,將商業不動產從調控中獨立出來。

如何獨立,區別于住宅,先從金融政策和稅收政策兩個角度來說明。

第一、金融政策。

從銀行角度,商業不動產貸款額度從房地產總額調控中脫離出來,不進行限定,同時大力鼓勵行業重組的并購貸款,鼓勵私人銀行配置商業不動產。

保險和社保方面,鼓勵通過直接或者間接形式進入商業不動產的投融資。

證券市場方面,鼓勵不動產資產支持證券,盡快推出公募REITs。

私募基金方面,參考美國黑石、喜達屋等機構,鼓勵國內商業不動產股權私募基金的發展,形成市場化專業化的股本,幫助市場出清、整合和發展。

當然,也有觀點顧慮商業不動產盤活的資金會被用于住宅開發。這種擔憂完全可以通過技術上的措施加以約束(比如資金用途管控、對住宅的信貸配給和發債額度進行調整等),而不能因噎廢食;從某種意義上,對應大的政策目標進行監管的技術創新正是監管的核心課題。當然,監管的創新也迫切需要解放思想的導向和高層協調的機制。

第二,稅收政策。

短期內對抗疫企業進行房產稅或所得稅等方面的扶助,幫助企業渡過疫情沖擊;中長期來看,鼓勵市場進行重組、出清和并購整合,紓救困難企業,就并購重組、不良貸款、公募REITs等領域給予更多稅收空間。

此外,還要將城市更新優化放在城市競爭力塑造的高度,抓緊全面梳理政策,簡化流程,引導市場。鼓勵業態調整的合理要求,把簡政放權落到實處,提高審批效率。

政策調整的紅利將大大解放商業不動產的生產力,給中國經濟轉型樹立一個樣板。

作為空間服務的載體,商業不動產也是中國城市競爭力塑造的重要生產要素。其自身也已經成為規模巨大的經濟增長部門,據鏈家的研究,中國商業不動產存量已經高達約50萬億元,相當于住宅存量的20%左右,使中國成為全球僅次于美國的商業不動產市場。

假定與GDP同比的增長(6%),將會產生6%的租金增長,按照商業不動產“以租定價”的邏輯,每年潛在的財富效應高達3萬億人民幣(占到目前住宅年度銷售額的約20%),一旦上述增長進行資本化,將使商業不動產成為中國經濟增長重要的引擎,大大減少對住宅開發的依賴。

商業不動產租金上漲帶來財富效應,其釋放取決于證券化。特別是,應積極建設以公募REITs和CMBS為代表的證券化市場。按照美國超過30%的證券化水平,中國商業不動產可以生成15萬億以上的可投資證券。將會大大緩解居民資產配置的需求,減弱對住宅的依賴。

商業不動產的正常化將生成一個新的“金融-產業”生態,有望替代傳統住宅開發的生態,塑造一個全新的中國經濟轉型樣板。

總之,亟需盡快將商業不動產從住宅調控中解放出來。釋放商業不動產的生產力、重構基于商業不動產的“產業X金融”新生態(之所以用“X”,因釋放能量之大為倍乘關系而非簡單疊加),應該成為中國經濟供給側結構性改革的重要一環。

文章來源:秦朔朋友圈