核心提示:根據睿意德的統計數據,2015年主要城市購物中心實際開業率只有52%,其中上海表現最佳,開業了26個購物中心,實際開業率也只有61%。

剛剛過去的2015年中國商業地產行業經歷了史無前例的深度極寒。一方面實體商業消費低迷,另一方面電商的競爭猛烈,再一方面大量新增供給遲遲無法消化,市場正在經歷痛苦的去庫存周期。

根據睿意德的統計數據,2015年主要城市購物中心實際開業率只有52%,其中上海表現最佳,開業了26個購物中心,實際開業率也只有61%。

大量的購物中心延遲開業,反映出從2009年中國4萬億拯救世界金融危機的投資后,資本的盛宴和飲鴆止渴式的政府投資,帶來了嚴重的后遺癥。

如今中國經濟正經歷油價暴跌、房地產投資降速到零增長,水泥、鋼鐵、煤炭消費極度低迷,波羅的海干散貨指數接近冰點,傳統行業正在痛苦的去產能,這一切都意味著中國經濟的鍍金時代結束,未來3~5年是關鍵的轉型期,轉得好進入歐美經濟模式,轉得不好進入到拉美經濟模式。

中國商業地產行業的經歷更是首當其沖,業內人士討論的焦點話題已經是創新與轉型。整個行業的供給側改革已經到了不得不做的生死攸關的時刻。

一、2015年商業地產行業已到冰點,整體行業形勢將逐步回暖

進入到2016年,地方政府供地意志主導的產能過剩的因素正在快速消化,2015年的衰頹局勢已讓投資者吃透了苦頭,理性預期告訴市場未來新增供給將明顯減少。

再看實體消費方面。鍍金時代的中國排浪式的大眾消費狂潮被電商沖擊得七零八碎,于是實體商業拼命尋找O2O式的救命稻草。如今O2O泡沫破滅,風險資本血流成河,市場才意識到原來O2O只是工具,根本無法實現大逆轉。

如今,市場已經達成共識的是,在2016年進入中產階級消費為主導的個性化消費時代,實體商業的產品打造必須回歸價值創造的本質:即從兜售商品到兜售生活方式。

二、大躍進時代結束,單個新開購物中心體量下降,產品回歸小時代

放眼望去,2015年中國各大城市商業地產市場高聳的空置率數字、冷清的商場已經讓鍍金時代的沖動的投資者們付出了痛苦的代價。高大上的城市級商業供給飽和的同時,市場轉向縱深化發展。中小體量、立足本地、主題聚焦、服務完備的特色購物中心將成為廣為接受的新理性發展模式。

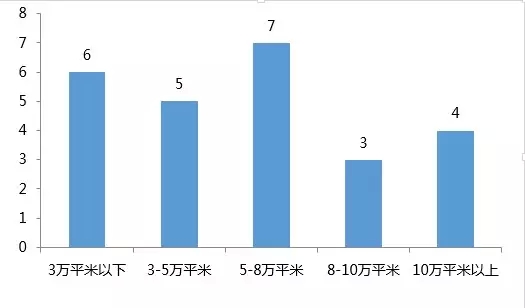

根據睿意德的統計,2015年上海商業地產已經率先進入了小產品的時代。2015年入市的項目以8萬平米體量以下的社區型及區域性項目為主。

(資料來源:睿意德)

三、收購兼并和項目轉型將成為新常態

可能很多從業人士認為去庫存還離自己太遙遠,只是中央政治局們關心的話題。其實商業地產界的去庫存問題已經迫在眉睫。

2016年,在信用緊縮周期和中央處理僵尸企業的鐵腕政策下,去庫存對于那些茍延殘喘的商業項目來說,意味著問題貸款被處理、股權被并購,冗余的從業人員被清退,不產生效益的資本被挪出這個產業。

與此同時,如大悅城等一批行業內的優質企業開始在此伺機并購,用自身良好的資本實力、管理模式、消費者粉絲群體,去盤活那些僵尸項目。

并購的目的不是同質化競爭,而是將率先創新轉型的店鋪、理念和創新的產品代入到曾經無效的同質化的市場,從而激發市場的消費意愿,讓大量二三線城市項目盡快跟一線城市的經營水準對齊,讓這些城市居民的生活水平盡快享受到發達的一線城市產品創新帶來的紅利。

四、打造場景式消費將成為市場主流

2015年底,蘇州誠品、上海MUJI旗艦店、上海大悅城二期等一批商業項目的橫空出世,又將中國商業地產的產品創造帶入了一個新到高度。他們的出現將原先中國商業項目的標桿從芳草地、K11式的藝術體驗,轉向了更貼近市民的生活方式場景消費。

購物中心里的店鋪已經打破了品類的界限,零售、餐飲、文化的混搭構成了新場景的發展要素。

在進入中產消費的2016年,鎖定個性化的細分人群,突破單間商鋪的空間藩籬,打造主題化的場景,在場景下激發消費,這種模式必然將成為業內大規模流行的吸客和店鋪營造手法。

場景消費模式將不再局限于一線城市,大量二、三線城市也將享受到場景特色的紅利。在場景式革命的推動下,中國廣大內陸城市的商業消費將迎來更加絢爛的生活方式進化。

五、傳統零售落幕,新業態沖進購物中心,完爆市場眼球

當業內人士痛心疾首地看著大量的消費通過互聯網海淘和跨境電商的方式流失到國外的同時,一批批先知先覺的零售業企業家開始摩拳擦掌,伺機進入病入膏肓的購物中心市場。

2016年,我們將看到一批新業態、新店鋪正卷積著他們的粉絲們,開始往購物中心里安營扎寨。下面我們來看睿意德的一組店鋪創新研究。

1、 文創零售、生活集合店當道

以上海當前流行的店鋪模式為例,PRADA、GUCCI這樣的高大上的主力店風光不再,但日本、臺灣風格的小而美的文創集合店卻越來越多。

這一方面反映出消費回歸大眾的趨勢,更反映出生活美學的意識正在中國被喚醒,在女性消費體驗的“她經濟”模式下,小而美的店鋪成為流行。

(圖:雷諾瓦拼圖文化坊)

2、 購物中心喜迎運動大時代

2008年中國奧運會前的運動行業一輪高漲是運動商品消費的風潮,從此中國傳統運動店鋪一蹶不振。但如今,生活方式升級的潮流和商場引流的需要,又將運動風潮重新刮入了購物中心。如今,各種特色的運動場館開始紛紛進駐購物中心,成為差異化購物中心時代下的主力店大軍的一員。

(資料來源:睿意德)

3、 醫療闖入購物中心

2016年,隨著健康生活品質需求的提升,齒科、體檢中心、中醫養生將在國內購物中心更為盛行。市場調查顯示,16%的醫療診所選擇進駐購物中心,這比2015年的5%大大提升。醫療診所已經成為國外優質購物中心的必備業態,平均每個購物中心至少擁有2個醫療服務商。

4、 書店從小角色變成脊梁

臺灣誠品的成功已經毋庸諱言。計劃經濟時代的新華書店在購物中心里就是雞肋,其退出歷史舞臺后,誠品、西西弗、言幾又、方所、生活館等一批改良的品牌書店反倒成為購物中心的追逐對象。

他們獨特的知識品味、別具一格的設計風格、閱讀與休閑結合的跨界組合模式,成為了當下都市文青族的最愛。

(西西弗書店)

5、 百貨重新殺回舞臺,開啟自營模式

傳統百貨的問題癥結就在于不掌握產品終端,二房東模式在供過于求的市場必然會被終端商品品牌跳開,沒有獨創的產品特色無以長久。

如今這幾年,百貨業經過痛定思痛的醞釀轉型之后,以百盛為代表的一批百貨品牌又重新回到了購物中心的舞臺,不過這回他們的模式已經從二房東變成了自營店,市場依舊火爆。

新近在上海開業的百盛優客城市廣場,市場用人氣和銷售額投票,標志著新型百貨業態的回歸。

6、 社交互動店鋪進入購物中心

2016年,購物中心的社交化屬性將被進一步強化。圍繞地域范圍的親子社交、社交廚房、跑步俱樂部、工藝作坊、設計師社交圈等平臺店鋪,越來越成為一種時尚店鋪。

這些店鋪里,提供了培訓、社團、商品銷售、沙龍劇場等多樣化的服務和活動設施,從而將人氣通過強有力的社群組織緊密串聯,構成了一個城市的社交平臺。

HiORYX羚跑俱樂部概念店