如果盤點中國商業界最著名的新商業項目,成都遠洋太古里會占據相當重要的地位。那么,斥資100億建成的成都遠洋太古里是怎么設計的?

早前,成都遠洋太古里項目負責人郝琳博士發表主題演講《未來的傳統-成都遠洋太古里的都市與建筑設計》,他以這個得意項目為例,講解了其規劃建筑設計要點,闡釋了這片城市中心區域如何演化為成都新的城市文化與商業核心,實現城中心的再生。

下面我們就來共同欣賞劍橋大學郝琳博士演講的全文。

我們設計師是在零八年初開始這個項目的。當時我們看到的現場,是荒寂了一陣的大慈寺片區。除了古寺香火,地段尚存著數座保留的院落和建筑,以及數條業已沿革數百年的歷史街巷的名號與脈絡。所以說,成都遠洋太古里這個項目,既有很多的限制性條件,又有不少的想像空間和可能性。怎么樣在數年較短的時間內,在面積七萬多平米的都市核心土地上,開展項目的規劃設計呢?

作為一個在北京出生長大的設計師,在這個項目之前,我并不怎么了解成都。項目伊始,我們設計團隊就不斷地跑成都,穿梭在蓉城的大街小巷,感受這個城市豐富的歷史文化和空間元素,探尋這個城市豐富而濃郁的生活色彩。

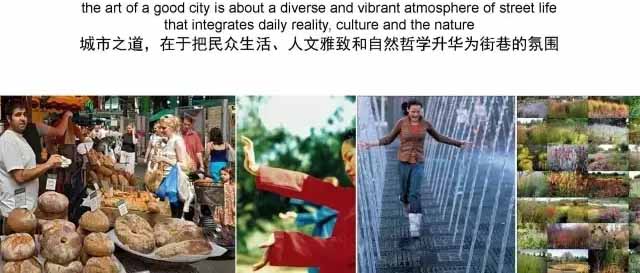

成都的時尚不輸給北京、上海,消費力也很強勁;自然人文環境,優美而獨特,是個深具休閑感的地方。我想,設計的課題包括如何把在地的衣食住行傳統魅力和川西民居的建筑特色這類的元素打散重構,成為城市設計中的成功要素。帶著這些疑問,我們跟當地居民溝通、和專家學習、同政府取經、與業主討論,逐步體會到很重要的一點,也是關乎這個項目成敗的關鍵 - 好的城市之道,是把民眾的日常生活、人文歷史的雅致,以及像公園般開放空間的自然環境轉變成街巷氛圍,讓人們在這樣的街巷中行走,體會到人見人的樂趣,感受到文化歷史記憶以及傳統的存在,感受到公共空間里的舒適、安全、宜行的場所環境。這是讓大家都可以參與進來的都市空間,租戶商家也可以在這樣的氣氛下,得到靈感,受到激勵,看到發展,從而積極的發揮自身設計營商創意。這就是項目設計的哲學思想。

項目要素

在這個項目里,政府、租客以及消費者,他們到底需要什么?

從政府角度來說,大慈片區是成都的歷史文化片區,各級政府與市民對這樣都市核心區的發展項目期待很高;從租客的角度來說,高質量的建造與管理確保高品質租客和較高的收益;再者就是消費者,高質量的建造與管理以及優越的環境保證項目在區域的優勢。從長遠的角度,高質量的投資建造與可持續發展策略確保項目長遠價值。在這個項目中,我認為有幾個角度是需要去考慮的。

1、專業技能:作為設計師團隊本身固有的專業技巧是其中的一環,但項目的成功卻遠非如此。

2、在地因素:地處的文化、歷史、生活方式、氣侯條件是永續發展不可忽略的因素,必須要把這些條件與項目進行整合互動。

3、政府政策:政府這些年的政策導向是非常積極的,比如說提出以人為本的社會發展,提出要保護文化,提倡可持續發展等。

4、投資與商業模式:在這樣的城市中心做如此大規模的項目,業主太古地產和遠洋地產深具經驗的設計管理、建造、運營、商業模式,這些經驗和價值,必須要考量融入到規劃設計中去。

從城市規劃的角度來看,有兩條線是不可以忽略的,一個是都市設計的綜合發展動議,如何激勵多樣性的混合使用,激勵面對變化而設計的機制,怎么賦予脈絡、創造情境、重組價值、分享串聯。另一個是都市設計的流程,設計師怎么樣從感知文脈環境,到空間細化,再到項目落地。從設計師的角度,事關如何把眾多看似沒有關聯的東西融合在一起,創造多元化發展的城市空間。JaneJacobs在早年提出的所謂小街廓、歷史性建物、有變化的人行步道、多樣性、混合使用、集中等都市策略,今天中國的城市如果產生了問題,那就是不夠多樣化、多元化,也不夠珍視我們的文化資產。所謂資產,不光是文化歷史的物質遺存,而應是更為軟性的文化資產,多少是一種隱性的傳統,是一種人與人、人與環境之間的溫度。

街區再生

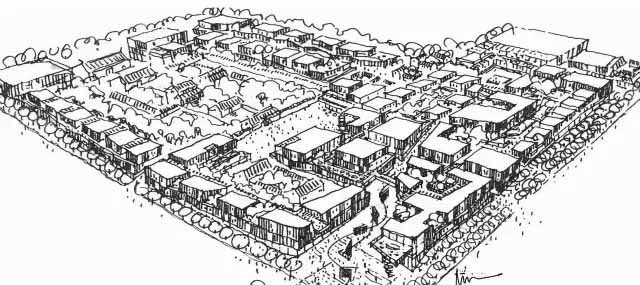

這是零八年項目最開始時構思過的一張形態草圖(見下圖),這樣的開放街區和村落般的多組建筑群的城市設計基本結構,過程中沒有太大的變化。

大慈寺居中,在地塊中規劃數個廣場,營造公共空間,這些基本的形態沒有變。商業活動要求流線必須是清晰明了。規劃中,一條主要步行街穿越其中,形成一個清晰的商業動線。

這張草圖也說明了項目的基本構思,這是一個具有市中心風貌的區域,一個充滿了更多室外露天公共空間的區域。它不是一個有蓋子的,把所有東西都包含在里面的大尺度建筑,而是滲透性的開放街區,允許更多的人融入街區空間,給大家提供更好的平臺,共同創意。這是開放性、公共性的空間共享。

宜行城市、新舊融合,也是關鍵詞。很多人說,假如其它的地塊沒有老房子,能不能學習成都遠洋太古里的模式呢。

這是頗有意義的討論。

我體會到,成都遠洋太古里不僅僅是因為依托老房子和歷史文化而成功,而是無論有或沒有這樣的因素,都應當思考如何創造更好的開放空間、公共空間,提高這些公共空間的品質,這才是最重要的。

北京三里屯太古里沒有老房子,但是它有自己周邊獨特元素和區域特征。它的元素比如說是離使館區比較近,離酒吧街比較近,因此這種時尚動感洋氣的空間文化,成為了北京三里屯太古里的特色。

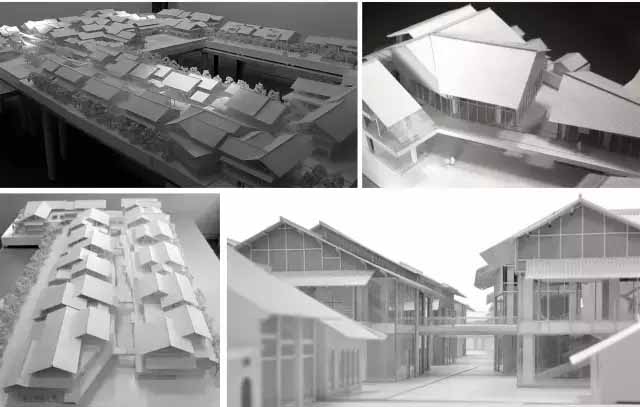

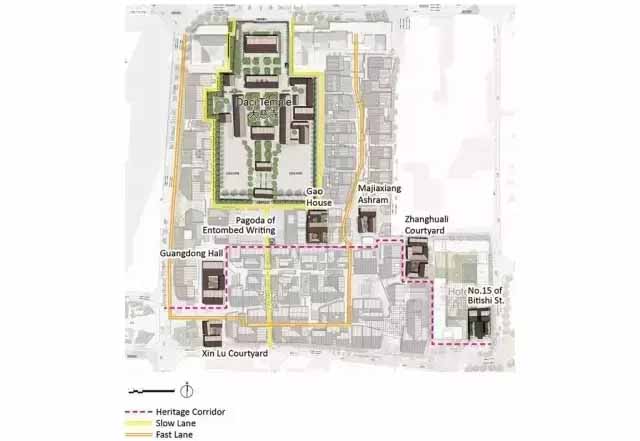

快慢呼應,是商業開發布局上的重要策略,是在深刻理解成都這座城市以及當地消費者生活習慣的基礎上,加之對場所因素的研究,創出快里慢里的概念,招商策略是跟整體規劃的形態緊密相連。文化傳承也是形塑這片街區至關重要的因素,既是傳統與現代如何有機融合。第三層次的概念,也非常重要。什么是第三層次?作為設計師往往會忽略這一點,第一層次,我是指建筑的基本結構;第二層次,就是所謂的建筑圍護。第一、第二層次是形成建筑的基本框架,但很多人把第三層次遺忘了。第三層次是建筑延展出的理想街區設計要素,比如雨遮、巷道上的街燈、座椅、樹木、水池、藝術品、標識、活動設施等等,這是城市設計師應當充分重視的部分。

轉變限制,合理布局

項目的若干限制之一是老街巷,每條歷史遺存的街道都需要保留和退讓。歷史上,大慈寺廟前就是街市,現在從地名中也可以了解到,比如紗帽街、糠市街、油簍街等等。新增加的街巷,實際上是為了符合現在商業運營的新需要,把兩個街巷疊加在一起,就是新舊的結合之一。現存的幾個保留院落,作為門戶、地標、記憶,好比就是達芬奇密碼,利用這些因素以啟發和形成完整的意象。

總體規劃分成兩個層次,一個是內圈,圍繞著大慈寺。這個區定義為慢里,更多的是精致美食和創意文化生活品牌。較為外面一圈,為快里,符合成都人對時尚的需要。這樣的商業概念,跟總體規劃的形態層次是符合的。燈光設計也符合快里、慢里的氣氛和節奏,慢里的燈光較暗較暖,快里的則較為亮麗。

新舊交融,開放都市

在成都遠洋太古里的公共空間里,穿越新建筑的同時,總是會看到老房子。新加舊,傳統加現代,就是這個項目非常重要的一個視覺體驗特征。對于塑造公共空間,街道活躍的氛圍、文化的提供,以及餐飲的比重,都是非常重要的因素。在市中心這樣的核心區,要有大量的餐飲存在,這些餐飲無論是放在平臺上還是廣場邊,總之都是街巷和公共空間的活躍因子。

新舊的融合,怎樣通過現代的手法,對傳統的演繹、對歷史的了解,把新的活力注入到社區當中,這是考驗設計師的。它包括跟外面街道的接壤是順暢的,熙熙攘攘的人很自然地進入到這個社區當中,經過店鋪,經過池水、遇到地標老房子,就像中國卷軸畫般,層層地展開街巷和故事,這是中國傳統城市非常美妙的地方。在設計上我們也通過類型設計的方法,處理各區的街道尺度,達到空間的多樣性。大慈寺也融入其中,并成為重要的地標。

在成都遠洋太古里,我們可以看到新和舊的有機融合。

新與舊,相融合,但彼此又有差異。現代的建筑語言,在跟舊有的傳統對話。對話還包括不同的空間。離寺廟較遠的外圍街巷構成了快里,很具動感與時尚;臨近大慈寺的區域是慢里,廟旁的紅墻邊,有很多的景觀水體、樹木和餐飲業態,大家在這樣獨特雅致的氣氛中休閑用餐。是啊,對于這樣快耍慢活的城市設計,照片是永遠沒辦法代替現場真實的感受,希望大家有機會去現場,特別是在華燈初上的時候,身臨其境將會是很美妙的城市空間體驗。廟前的水池,讓人感覺到寧靜。但在東廣場上,小朋友在那里戲水,噴泉伴隨著音樂和色彩起舞,豐富而動感。寧靜和熱鬧,兩個廣場遙相呼應,構成了豐富的身心體驗。

成都遠洋太古里邀請了不少國際和本土的藝術家,布置了很多的藝術品,每個藝術都有一段故事。比如大慈寺這個地方,以前的市場街區常有賣櫻桃的,藝術家們就做了幾顆大櫻桃雕塑。這些故事和藝術品編織在一起的時候,你會覺得很有內涵,也是與歷史文化的一種銜接。

成都遠洋太古里現實的場景里,有著新與舊、文化歷史脈絡中的光影變化,也有著形形色色的人。年輕人、老人、兒童、戀人,怎么去享受這處“為你而創”的城市場所,也是非常重要。城市,是人類文明進程中最偉大的實驗,而作為設計師的我們,無非是讓這樣的探索,適得其所地發生在街巷之間,培育思考,找尋價值。

在過去,我們經歷的是一個機器思維的時代,思維較為單一。設計往往是孤立的,包括很多的設計思維是技術、物理、競爭性導向的。這些年,我們看到不少設計創意、社會創新的好思維。

未來世代的面向,究竟是什么?我想,當下和未來,是一個關于意義的時代,我們為何設計、為誰設計、如何再生?我們為意義而設計、為體驗而設計、為美好生活而設計。我們倡導的是領導力、合作和促進,我們更強調文化的內涵、心理的因素,這樣最終才會營造出更符合大眾需求的具有氣氛、情感的體驗和充滿美好生活的都市場所。

遠洋太古里項目策劃方案

文章來源:AV建筑創作、景觀周、谷德設計網、ideaMass靈感集、蜂鳥論壇等