干了那么多年商業地產,很多人感覺自己越來越不會干了。

不是我不明白,這世界變化快!

實體店不好干,電商好像也沒有想象的好;一二線城市競爭激烈,三四線吃肉也不容易;規模小了商業不聚客,規模大了好像又駕馭不了;多做餐飲和兒童,游逛氛圍好像就缺失了;天天喊國潮崛起,外資品牌衰退了嗎?85/95后成為消費后浪,80后快要被遺忘了嗎?

在一個個“人們說”的聲音與現實的反轉中,很多商業地產人漸漸迷失了方向,未來的路要如何走?我們不妨從過往的數據中尋找方向,找到啟示。

2020-8-26

商業的現狀是什么?

2019年,一線城市空置率達到6.1%,四五線城市攀升至15%。2020年,一季度購物中心平均空置率為9%。

但受疫情影響,實體零售關店潮還沒有在一季度數據中真正顯現,2020年全年購物中心空置率將繼續增長,且大幅度增長。

與此同時,在經濟發展的三駕馬車之一——“出口”受阻的大環境下,國內經濟的翻盤唯有依靠經濟的另一核心——消費的支撐。

隨著雙循環被提上政策日程,消費將步入發展的快車道,這于購物中心而言,無疑是一次逆勢翻盤的良機,那么,怎樣才能抓住這一次機遇?

近日,筆者去上海參加活動,偶然翻到了匯客云印制的《中國實體商業客流桔皮書》。分析文字不多,但圖表滿滿當當。雖然受數據采集方式和樣本的典型性和全面性影響,數據未必能完全反映市場全貌,但也不失為一個反映市場趨勢的參考。今天就著這些數據,聊一聊2020年商業地產的十大迷思。

1

都談線上,實體還行嗎?

疫情之下,電商盛行。

但凡翻翻新聞,你就會看到電商崛起的大肆報道。過去十年,電商從無到有,快速瓜分實體商業的市場份額。于消費者而言,大眾感受到的是生活的便捷,但于商業地產的從業者而言,我們感受到的是壓力于迷茫:實體商業會繼續走下去嗎?

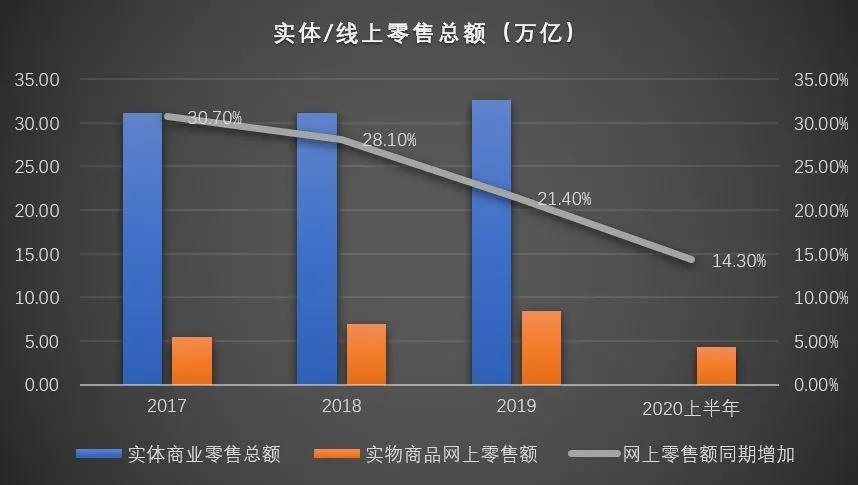

國家統計局數據顯示,2019年,中國社會消費品零售總額41.2萬億,較上年增加8%。零售總額中的79%,是由實體商業實現的。

上圖可以看出,近年來實物商品的網上零售額確實保持了高速增長的勢頭,但2017年以后,增速持續減緩。

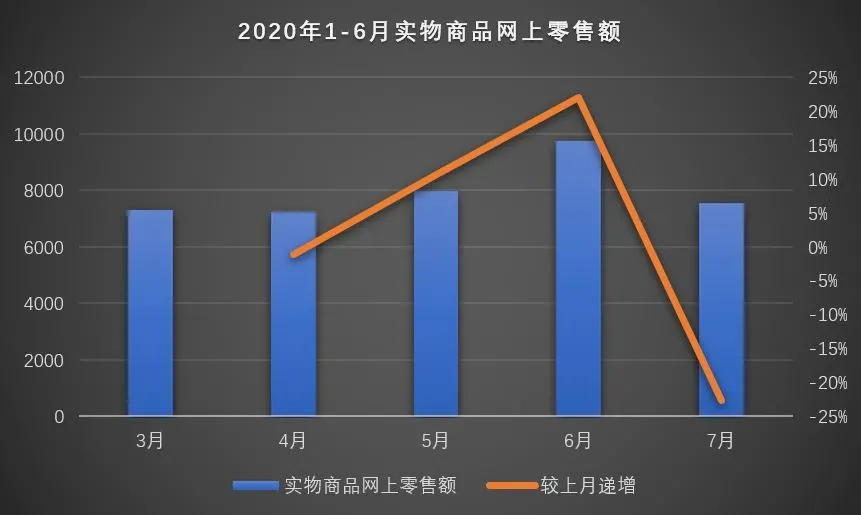

受疫情影響,2020年1-5月實物商品的網上零售額再次呈現強勁增長勢頭,但隨著5月份全國線下商業客流回暖,6月實物商品的網上零售額增幅就驟然下跌至-23%。

可見,雖然疫情倒逼人們暫時走向線上,但消費習慣并未大改,當危機過后,人們還是青睞于回歸實體商業。

數據告訴我們,即便電商市場的聲音再鼓噪,實體商業還是妥妥的占據著主體市場。

啟示一:

購物中心數字化的腳步可以大步向前,但是對于商業空間的深耕亦要齊頭并進。

營銷的渠道可以線上線下并行,但線上的動作始終要服務于線下的引流,實體空間的多維度場景打磨才是收割消費的主要手段。

2

商業難干,還干商業嗎?

商業越來越難干,還能不能堅守?

這個行業人才需求還是在激增的。數據顯示,我國近5000座的購物中心每年可提供2700萬就業崗位,包括購物中心管理、外包的保安保潔、在購物中心內經營的零售和服務企業人員等。

更為重要的是,購物中心在提供就業保障方面的意義不僅體現在提供的崗位眾多上,更多的是在于其需要的員工大多數在專業技術、教育背景、體力年齡方面的要求不高,是多數普通人擇業的現實選擇。

如果將購物中心的建設、關聯的運輸倉儲、集團管理、企業服務都考慮在內,總就業崗位將超過3500萬。

如此龐大且更適宜大眾的就業保障,已經成為國家穩盤民生經濟的重要組成之一。尤其是在疫情洗禮過后,國家未來幾年的民生政策都將以穩定就業為核心。

啟示二:

無論是目前的市場層面還是從國家調控層面,實體商業只能走向更加繁榮的局面。

如果說就業難,那就要看看你的知識結構、能力體系、年齡等因素是否有短板,有短板就補短板,補不了就早做打算。

3

整體過剩,哪里還缺購物中心?

疫情之下,需求變弱,似乎整體市場呈現過剩。

截至2019年,我國共有4756座購物中心,建筑面積累計41899萬㎡。均攤下來,差不多29萬人享有一座購物中心,人均購物中心商業面積0.2㎡。同時,全國購物中心累計客流415億人次,日均客流2.5萬人次。

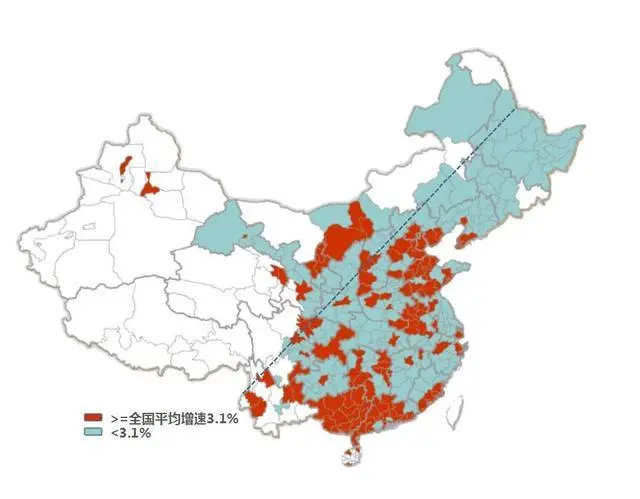

當然,以上數據僅限于平均,畢竟中國無論是東西還是南北,跨度都是相當的大。所以,我們還要具體看下每個區域的商業分布。

同經濟發展與資源配置一樣,“孔雀東南飛”的效應同樣呈現在購物中心分布上,作為經濟發達的附屬效應,東部和南部的商業更加扎堆。

2019年東部與南部新增購物中心數量高出西部地區60%,并且這一趨勢在過去幾年持續如此。

根據贏商網數據,2020年華東與華南地區新增購物中心數量依舊遙遙領先。

(圖片來源:贏商網)

由此可以看出,東部與南部市場是新增商業市場的競爭,而西部更傾向于存量市場的競爭。

啟示三:

東部與南部市場是新增的競爭,著力點在于用“創新”的先聲奪人。

西部市場是存量的競爭,市場呈現三高的特點,即年齡結構高、忠誠度高(商業體少)、性價比高(收入水平決定),因此,西部市場的著力點在于生活維度的精細化運營。

4

消費不旺,客流都去了哪里?

對商業而言,客流是基礎。沒有客流,一切都是空談。

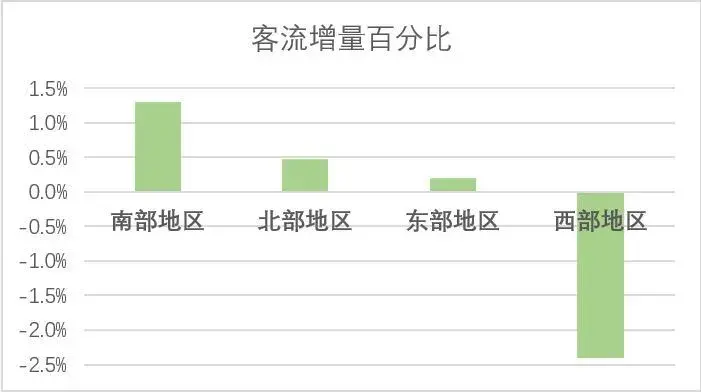

通過人工智能建模,控制其他影響客流的因素后,客流增幅表現從高到低依次為南北東西,其中西部和南部地區的購物中心在客流增量的表現方面相差近4%。

東西客流增長差異的背后,是中國人口流動的大勢所趨。

(圖源來源:網絡)

數據顯示,隨著城市化快速推進,中西部地區人口大規模向出口導向型的沿海發達地區流動,形成“孔雀東南飛”格局。所以,西部客流增長呈現負增長與宏觀環境密不可分。

此外,這里的客流增長數字是基于購物中心的客流統計,但東部南部無疑是購物中心的高地,增量年年增高,所以客流的增長是必然。

而西部低級城市較多,商業環境還是以百貨與超市為主,購物中心存量與增量均不高,加之,人口的外流,客流增量下滑也是情理之中。

啟示四:

從投資角度而言,西部商業較為落后,加之人口的大量流出,投資環境大大劣于東部與南部。西部商業市場的選擇更應聚焦核心城市以及城市核心區位。

5

一二線還是三四線,這是個問題

購物中心行業的選址門派日益顯現,有的聚焦一二線,有的則重點發展三四線。孰優孰劣?

報告顯示,一線城市人均享有的購物中心面積是三線及以下城市的5倍,且項目的平均客流高出50%。

顯然,一線城市狼多肉也多,競爭雖然激烈但是市場足夠廣闊,消費者分分也足夠活下去。

與之相反的是,三線及以下的下沉市場雖然對手不多,但同樣肉也不多,項目少人也少,客流低了50%,但成本未必能低下50%。

并且,更為落后的商業環境目前始終是百貨與超市的發展沃土。在這些城市購物中心這種新的消費習慣遠未養成,但養成就意味著“成本轉換”的投入,消費習慣的過度始終是需要“銀子”砸出來。

從凱德轉讓三四線城市項目的戰略轉移上,就明顯看出下沉市場的生意沒那么好做,至少回報率看上去并沒那么美好。

另外,值得注意的是,城市群對客流有顯著影響,位于城市群中的城市普遍比非城市群中的城市高,其間購物中心的客流能高出5%,城市群的虹吸效應對商業市場同樣重要。

啟示五:

商業入局的基本邏輯就是,一二線城市雖然市場競爭激烈,但機會依然高于三四線,而城市群內城市的商業環境要優于非城市群城市。

6

購物中心是吃出來的?

商業的現狀是,越來越多的購物中心讓餐飲成為了業態比例的重頭,從20%+到30%+,甚至有些地方的購物中心,其餐飲比例已高達40%。但餐飲這么多,真的好嗎?

我們來看看真相:數據顯示,餐飲確實能夠聚客,但餐飲店鋪越多,購物中心的客流游逛的其他店鋪越少。飯點才有客人的餐飲確實能帶來吃飯的客流,但不能帶來深度游逛的客人。

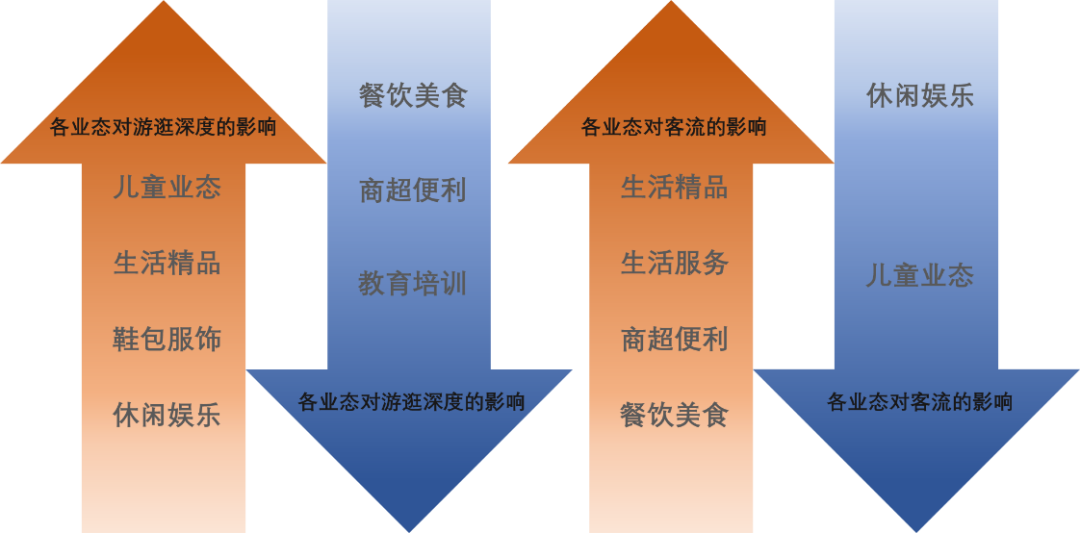

在各業態對客流量的影響力排行榜上,餐飲位列第四,也就是說餐飲確實能夠吸客,但在各業態對游逛深度的影響力上,餐飲業態則是妥妥的負影響。簡言之,餐飲聚客但不留客。

在榜上有名還有兒童業態,與餐飲業態完全相反的是,兒童業態雖然在聚客能力上較弱,但留客能力是首屈一指的,畢竟很多家長帶孩子上完課往往都要光顧下游樂園或者吃個飯。

但無論是餐飲還是兒童業態,在聚客與留客上都不能兩全其美,而始終名不見經傳的生活精品卻恰恰做到了二者兼顧,在游逛深度與吸客影響力排行榜上,生活精品均名列前茅,既聚客又留客。

尤其是后疫情時代,基于民生的生活消費被大大激發,生活相關的零售與服務業態步入發展的高光期,雖然此類業態承租能力一般,但憑借強勁的吸客能力,有望成為購物中心維穩的基石。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

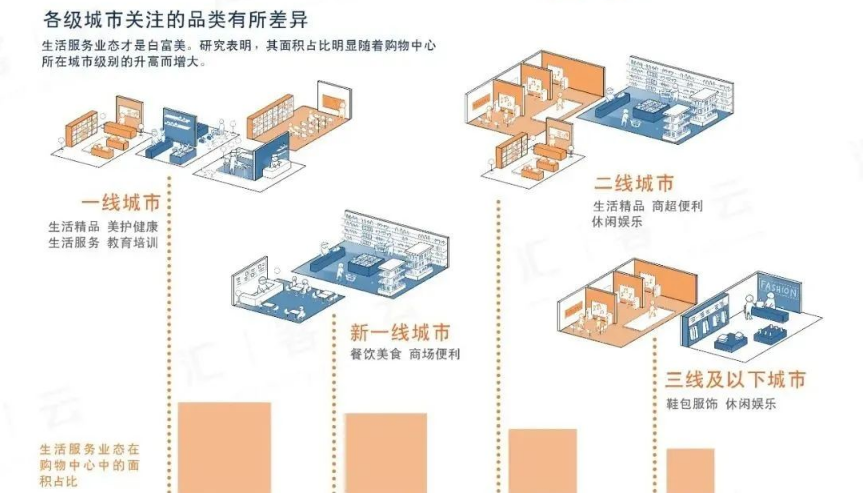

隨著城市級別的升級,生活精品/服務業態的面積占比會隨之增加,比如一線和二線城市的購物中心,生活精品/服務的面積比例都是占據到第一位。

可見,在商業市場競爭激烈的一二線城市,生活精品業態正在成為煉金石,不僅能夠禁住激烈的商業競爭考驗,還越來越“香”了。

啟示六:

于購物中心而言,餐飲與兒童業態的占比要尋求一個最優的平衡,利用餐飲的吸客彌補客流的不足,利用兒童業態的留客,彌補流量的出走,而適當增加生活精品/服務業態將成為下一階段招商的大方向。

7

商業面積越大越好?

現在有一個觀點,購物中心太小不好,沒有影響力。還有一個觀點,購物中心越大越好,中不溜丟大小的項目很容易就被分流。

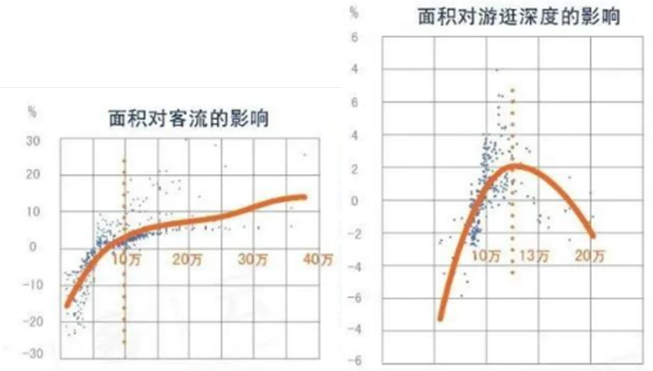

但數據告訴我們:10萬㎡以內的購物中心,體量越大越好。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

購物中心體量在10萬㎡以內時,面積對客流的拉力較大,超過10萬㎡后,面積越大對客流的拉力反倒越弱。當購物中心體量超過13萬㎡后,消費者游逛的意愿會隨體力消耗而明顯下降。

由此可見,小而美的精致型購物中心比大而全的大型購物中心更具競爭實力。

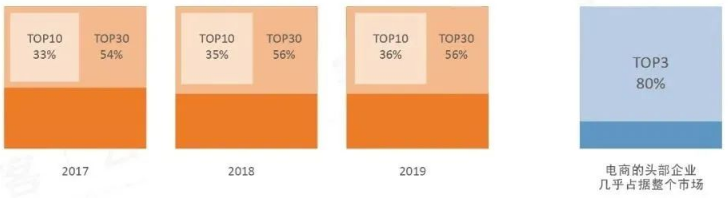

此外,在競爭力上,剔除掉體量因素,血統也正在成為PK的先天條件之一。下圖所示為電商與購物中心頭部企業的占比。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

和贏家通吃的電商行業相比,購物中心既體現了大集團的實力和效率優勢,又保持了百花齊放式的生態繁榮。

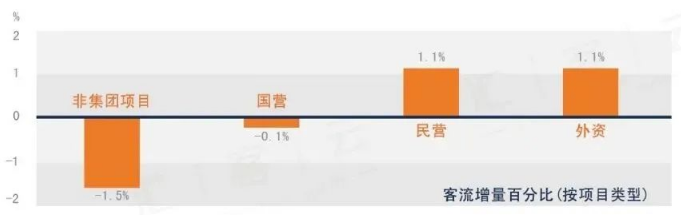

大型連鎖集團管理項目客流普遍高于非集團項目,民營及外資商業集團管理的項目客流吧國營的相對較好,以非集團項目客流值為比較基準,通過人工智能建模,剔除所有其他影響客流的因素后,民營及外資集團管轄的項目日均高出2.6%。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

由此能看出,品牌力同位置、體量等硬件條件一樣,正在成為購物中心的競爭力。

啟示七:

購物中心面積盡量控制在10萬㎡以下,消費者開始注重購物中心的品牌力,即開發商的運營管理能力。

8

小調怡情,大調傷身?

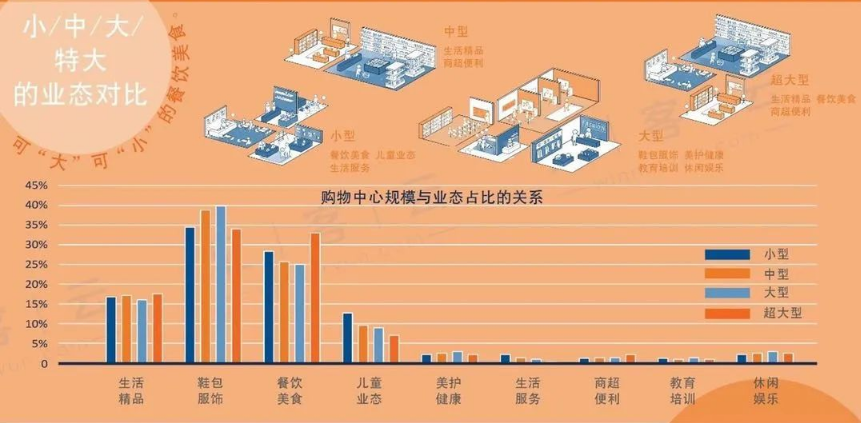

在后天條件上,不同規模的購物中心也在呈現出不同的業態規劃模式。

超大型購物中心更愛餐飲美食,在兒童業態與鞋包服飾遠不及其他體量商業。在如同之前所言,餐飲業態聚客但不能提高消費者的游逛深度,加之超大型購物中心本就容易讓消費者產生逛街的疲憊感,所以,餐飲業態的高比例于此類購物中心而言未必是好事。

大型與中型購物中心偏愛鞋包服飾,餐飲與兒童業態占比相當,但都明顯低于小型商業體。同時,二者在美護健康與休閑娛樂上都分配了一定比例。

大型與中型購物中心明顯注意了聚客與游逛深度的平衡,將餐飲與鞋包服飾的比例控制的相差不多,并增加了諸多生活精品/服務與休閑娛樂業態的比例,完善消費的豐富度,讓客人進的來也能留的住。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

小型購物中心,受限于面積,主要集中于核心業態,基本是生活、服飾、餐飲與兒童的四分天下,出發點就是為了便捷便利核心客群的生活,縮短商業與消費者的距離。

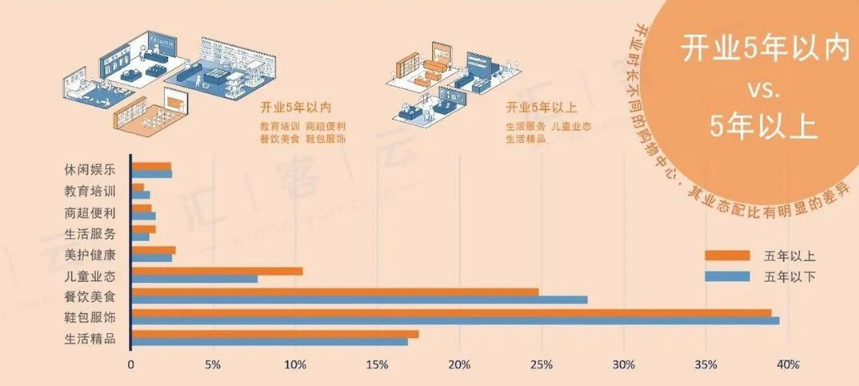

同時,開業5年內與開業5年以上的購物中心業態類型明顯不同,5年以內購物中心主要以聚客類業態為主,力求最大化收割流量,廣撒網,在最大范圍內培養固定消費客群。

開業5年以后的購物中心,基于穩定的核心客群,開始深耕消費者的生活精細度,以便利便捷、優化消費者生活為目的。簡言之,5年內的商業體是為了“活著”,5年以外的商業體則是為了“生活”。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

啟示八:

五年是購物中心的一個變革節點,在此之前,不同體量的購物中心可以各顯神通,聚攏流量:超大型購物中心用餐飲引流量,大型和中型商業體用服飾圈流,小型購物中心努力兼顧平衡。

而在五年之后,購物中心開始從導流到養流,開始構建消費者與商業的深層聯系,逐步成為真正意義上的第三生活空間。

9

國潮崛起,外資衰落?

2018年以后,大部分品牌發現錢沒那么好賺了,一方面是經濟的蕭條,一方面是同品類品牌的爭相入市讓市場份額更難搶奪。為了保命,縮小店鋪面積成為了大家的共識。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

無論是餐飲、零售還是商朝便利,這兩年都有縮小店鋪面積的趨勢,作為對抗租金上漲與市場困境的主要策略。但也有一部分品牌反而擴大了一線城市的面積,在競爭激烈但消費者亦更多的市場中尋找機會。

細分來看,基于人均收入水平與消費實力,進口品牌更多的“扎堆”在一線與新一線城市,國產品牌則更偏向滲透到廣闊的三線及以下城市。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

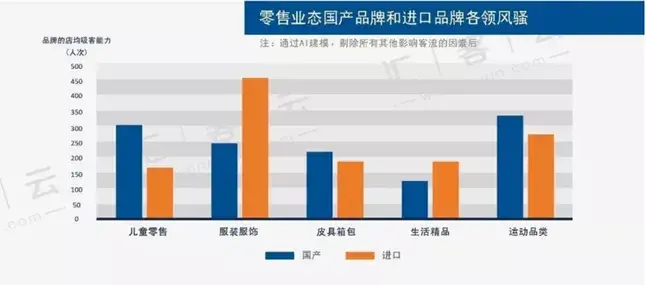

在品類上,進口與國產品牌是各領風騷,兒童零售與運動品類是國產品牌的天下。在兒童零售和運動品類上,人們消費升級的風頭起步較晚,所以市場份額還是集中在以國產品牌為主的中低檔市場。

以童裝為例,高中低檔童裝的試產消費份額分別為25%:37%:38%,其中進口品牌多集中在高檔童裝的份額內,中低檔童裝的市場以國產品牌為主,所以,從整體上來看,國產品牌就成為了該品牌的主力軍。

同時,進口品牌的主戰場則集中于服裝服飾與生活精品,得益于悅己消費與“美好生活”的精神追求,穿在“外”的服裝服飾與享受精致生活的生活精品成為了人們甘于高消費的領域。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

總體而言,國際品牌在店鋪陳列、供應鏈管理、產品創新、營銷企劃方面都有極高的水平,伴隨著國產品牌與之的同臺競技,我們也看在重壓下的多種創新的突圍,比如李寧用國朝文化登上了巴黎服裝周,波司登打破傳統成為品類內的業績第一。可以預見的是,短期內進口品牌在服裝服飾與生活精品上還將繼續主導市場,但長期來看,國產品牌已顯露崛起的勢頭。

在店均客流的走勢上,大多數品牌在一線與新一線城市里的店鋪客流呈現不同程度的下降,而在三線及以下城市下降幅度相對較小,但隨著戰場的分散,國產品牌也普遍面臨著供應鏈拉長、門店經營品質和收益水平下降的挑戰。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

不同市場的消費層級各有不同,就目前而言,國產品牌深耕三四線,進口品牌著重一線,但從長遠來看,分場而戰的市場現狀,也正在為諸如兒童零售與運動品類的國產品牌提供市場的空白,即一線城市市場的空白。

啟示九:

在雙循環的經濟發展策略下,國產品牌有望迎來與進口品牌的顛覆之戰,而購物中心作為承載體,需要注意國產品牌的崛起趨勢,在適當時機為其提供成長的土壤,實現雙贏。

10

80/90和85/95,哪個是目標?

前兩年,都拿80-90做文章,現在80后感覺快被消費市場嫌棄了。

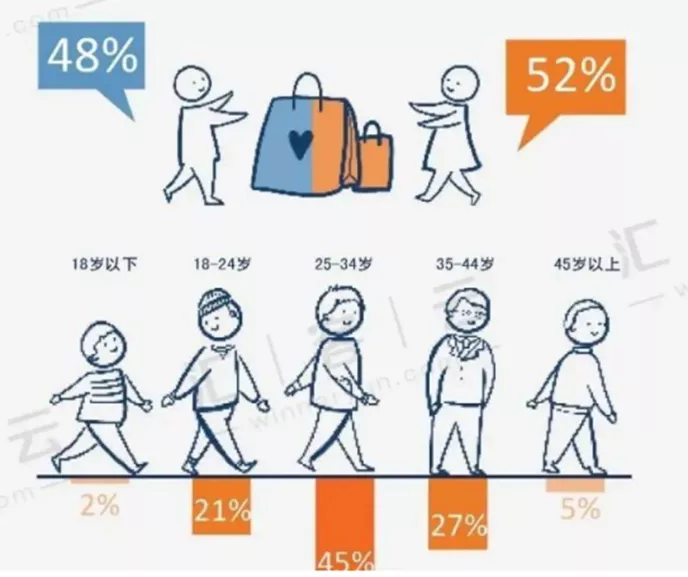

研究顯示,在消費市場上,男女消費者的占比相差不多,而在年齡上,18-24歲的消費者占比21%,25-34歲的消費者占比45%,由此可見,85-95后是消費市場的主力軍。這也正是商業地產調轉槍頭瞄向年輕一代的主要原因。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

基于年輕一代不同的消費觀,一些品類中出現了高客單價品牌的客流反超低客單價品牌的現象,這打破了傳統認知:相同知名度下,客單價較低的品牌往往擁有更多的消費者。

這說明,年輕一代的消費者愿意為表現出意義、審美、體驗良好的產品和服務支付更高的溢價。“品質略低,價格更低”的競爭手段會在這類消費者中率先失效。

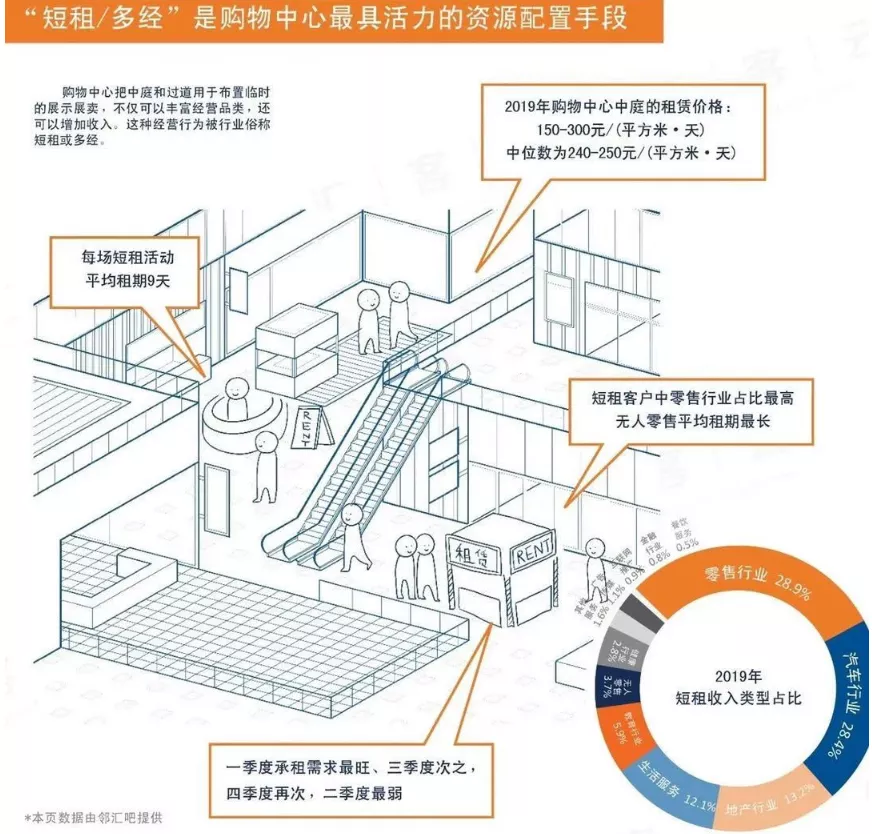

不僅如此,為顏值、理念與體驗買單的訴求更催生了一系列新業態的誕生,比如POP UP店鋪。從消費者角度而言,POP UP店鋪充分滿足了年輕一代嘗鮮、吃顏、愛玩的消費心理,從購物中心角度而言,類似POP UP的短租模式彌補了業績的不足。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

2019年,購物中心中庭短租的價格為150-300元/㎡/天,中位數為240-250元/㎡/天,相較于長租租金,短租的租金絕對是一騎絕塵,而且租金呈現出穩定的增長趨勢,即便租期短,但也有效的拉升了商業體的整體業績。

圖片來源:《中國實體商業客流桔皮書》

疫情過后,品牌受挫嚴重,作為連鎖反應,購物中心的空置率只增不減,老品牌走了,新品牌不開店。青黃不接的時刻,短租不失為一種緩解租金壓力的措施之一。

啟示十:

對于撤店的老品牌,在銷售黃金期從長租轉為短租,對品牌而言能夠繼續收割原有流量,對購物中心而言,保留了固定的市場份額,還能抵充租金。

對于城市新進品牌,短租則成為了市場的試煉營,既能夠測試市場反饋,收集數據,也能夠預熱市場,建立消費鏈接,何樂不為。

總結

雖然疫情沖擊了商業市場,但事實上,他并沒有顛覆商業的基本邏輯,我們看到,實體商業依舊是消費主體,一二線市場的生存機會依舊大于下沉市場。國產與進口品牌分場而戰,餐飲品牌吸客能力強勁但留客能力缺失。

當然,無論是否是基于疫情,商業市場也在悄然進化:比如,消費者變了,品質略低,價格更低的競爭手段失效了;購物中心也變了,大而全的超大型購物中心少了,連鎖型與外資購物中心更受市場歡迎。

而為了應對這些變化,為抵御疫情的暴擊,我們也摸索出一些能讓我們活下去的救命稻草:錢還是在一線城市賺的穩當;生活精品/服務業態是商業體客流的定金石;短租可以成為業績的有力補充,而成為表現出意義、審美、體驗良好的產品則可以讓消費者心甘情愿的支付溢價。

文中數據與資料來源:匯客云《中國實體商業客流桔皮書》,圖源網絡,如侵刪歉。