特色小鎮的發展不是政績工程,而是在市場機制下,基于城鎮發展中的問題而產生的一種解決方案,需要統籌兼顧政府、企業、百姓三方利益,受到規模、周期、投入、政策等多方因素的影響,首先,筆者講一下中國特色小鎮發展的痛點。

1、土地之痛。

土地是影響到中國特色小鎮發展的一個非常嚴重的瓶頸。為什么呢?因為特色小鎮開發如果沒有了土地,對于社會資本而言是非常難以介入的,大量的建設及開發成本需要有土地來作為保證使得更多的資金投入以及回收。現在由于中國土地二元制體制,形成了一部分城市土地屬于國有,而另一部分鄉村集體所有土地難以得到開發和利用。

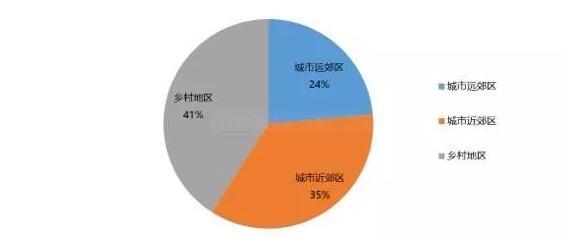

特色小鎮區位分布圖

這張圖是分析了中國第一批127個特色小鎮之后得到的一些數據,從區位特點上看,特色小鎮與城市的關系可以分為三種類型:大城市近郊、大城市遠郊和鄉村地區。從圖中可以看出,鄉村地區的特色小鎮最多,占到了41%,其次是大城市近郊區占35%。

土地是大部分特色小鎮在開發過程中所面對的主要問題。如果特色小鎮在開發過程中能夠很好的評估出來獲得土地以及通過調整等多種手段能夠獲得的土地量,基本上決定了未來小鎮的投資量和開發風險。這個是特色小鎮開發中非常重要的一個痛點。

2、資金之痛。

第二方面是資金之痛。2016年7月住建部、發改委和財政部三大部委聯合發布《關于開展特色小鎮培育工作的通知》,計劃到2020年培育1000個左右各具特色、富有活力的特色小鎮。我們當時估算過一個數字,如果每個特色小鎮按照現在市場投資50億,政府通過借債和其他方式再投入基礎設施建設資金50億,那么,打造一個特色小鎮基本上資金量投入在100億左右。

特色小鎮的打造如果脫離了景區的打造,按照一種類似于歐洲小鎮的方式打造的話,完全依賴市場的投入,其實是非常難以生存。如果找不到資金來源的出口,資金的來源也是非常難的。

另一方面就是房地產開發的回收。在房地產開發方面,很多特色小鎮剛開始風風火火,后來由于國家政策調整帶來不小影響。比如近兩年興起的PPP模式,后來又被叫停。對于很多大型企業、投入了大量資金的企業來說,這種風險是非常高的。這就使得2017年底到2018年初特色小鎮的打造突然縮減的一個原因。

而在產業層面上,特色小鎮也會打造一些產業,全國除了個別的依靠大型企業拉動,如云棲小鎮比較成功之外,大部分以產業為主的特色小鎮其實是非常艱難的。但從產業角度而言,中國現在的產業發展情況還是不容樂觀的,尤其是實體行業的發展,并不能在當地解決大量的就業,又很難把工人或者企業高層派到鄉村去做一些事情。所以,特色小鎮的發展在資金層面受到了很大的抑制。

3、生長之痛。

除了資金之痛外,還有一個重要的事情是生長之痛。特色小鎮發展需要的資金量是相當大的,成本投入大、回收周期比較長。我們看到比較發達的歐洲小鎮其實已經經過了30-50年的生長過程而形成的。中國的特色小鎮更多的還是屬于開發模式,基本上大部分不具備可持續發展能力。投資特色小鎮之后很難有未來的生長過程。

目前可以看到比較有名的袁家村、烏鎮等旅游景區型小鎮的發展都是經歷了10年以上的發展過程,而這種發展過程也是在不斷的更新和生長,這種生長使得整個區域獲得很好的發展,未來的附加值也是非常高。

與此同時,特色小鎮的開發也面臨著產業和運營兩大核心,伴生融資外環境的三大問題。

難點一:產業層面

產業基礎薄弱,產業鏈單一是特色小鎮發展的首要阻礙

產業是特色小鎮開發中的核心抓手,其發展模式多為依據自身產業基礎結合市場發展趨勢,擇取“特色產業+旅游業”的“雙產業+配套產業”發展模式,再縱深連接上下游,橫向延伸相關產業以建立綜合架構的產業鏈。

產業鏈的構建是以自身優勢的特色產業基礎,延伸出產業鏈,形成產業本身+產業應用+產業服務的產業集群。

難點二:運營層面

產業基礎是否強勢,以及產業鏈環節和節點企業能級都將影響特色小鎮的運營好壞

特色小鎮的運營模式大多為政府引導,市場化運作,社會參與監督,充分發揮企業的主體作用。但運營的前提是基于強勢產業基礎搭接運營生態鏈,同時構建完善的外部環境支撐體系。

難點三:融資層面

PPP具備突破融資瓶頸潛力,但PPP模式在投資領域上存在局限性,同時市場可操作性有待驗證。

特色小鎮融資分為投資主體前期直接融資和后續跟進融資,前期投資主要由特色小鎮投資人提供資金,用于基礎建設和產業打造,后續跟進融資指根據特色小鎮的產業基礎和運營能力綜合評定特色小鎮的潛力,以此決定是否跟投,產業基礎和運營能力決定了小鎮是否可以滾動融資跟進發展。

然而特色小鎮大規模、長周期、收益低、經驗少等特征,導致小鎮開發融資困難。所以需要構建以項目為核心,以城市投資及旅游投資為基礎,多種投資平臺相互協調,特色小鎮投融資平臺為互相支撐的投融資框架結構。基于特色小鎮的核心特征,政府介入、導入專業社會資本的PPP模式或是化解融資瓶頸的一個出路。