24小時(shí)

免費(fèi)咨詢 13816360548

免費(fèi)咨詢 13816360548

自由進(jìn)退本身,體現(xiàn)的就是經(jīng)濟(jì)和行業(yè)的活力,有店關(guān)門必然意味著有店開張,有企業(yè)倒閉,才能為新企業(yè)騰出空地。

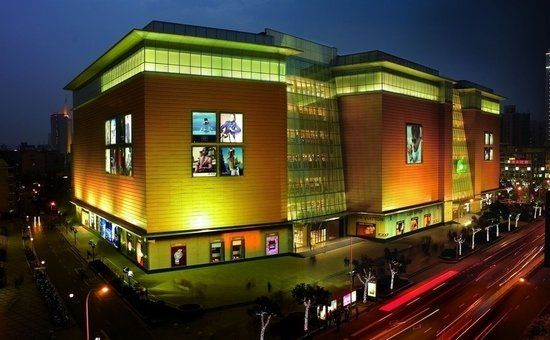

關(guān)店似乎成了傳統(tǒng)百貨業(yè)近兩年的行業(yè)現(xiàn)象。萬達(dá)百貨去年宣布將關(guān)掉全國(guó)約90家百貨門店中的46家;百盛商業(yè)集團(tuán)頻陷關(guān)店風(fēng)波;北京華堂一年在京關(guān)了4家門店;英國(guó)最大連鎖零售商瑪莎百貨去年在華關(guān)了5家店。

“關(guān)店潮”背后,百貨業(yè)去年的商業(yè)數(shù)據(jù)更慘淡:百盛商業(yè)集團(tuán)整體虧損超過1.8億元,同比下降174.3%;新華都虧損3.87億元,凈利下滑1279.39%;中百集團(tuán)凈利減少96.99%;新世界百貨和友好集團(tuán)凈利下滑都近9成。2016年一季度數(shù)據(jù)同樣慘烈,在上市的54家零售企業(yè)中,有41家營(yíng)業(yè)額下降。可見,這一波“關(guān)店潮”仍未見底。

雖然前幾年大陸的百貨業(yè)已顯敗跡,但衰退得如此快速,還是令人吃驚。關(guān)店,可能屬壯士斷腕,可能是戰(zhàn)略調(diào)整,也可能凜然退出,原因雖各不相同,但百貨業(yè)的舉步維艱,幾乎成了全球現(xiàn)象。

很多人的直覺,這波“關(guān)店潮”是電商沖擊導(dǎo)致的。但從數(shù)據(jù)看,不過是因素之一。去年,大陸社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過了30萬億元,而實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為3.2億元,這其中還包括餐飲外賣。網(wǎng)購(gòu)在整個(gè)消費(fèi)品零售中,占比仍在10%左右,增幅雖超過總額的增幅,但仍屬穩(wěn)步增長(zhǎng),并無大的波動(dòng)。

百貨店運(yùn)營(yíng)成本的增加,是引發(fā)“關(guān)店潮”不可小視的因素。大多百貨店的物業(yè)是租賃的,隨著租約到期,很多商業(yè)房租金漲了數(shù)倍,有些黃金地段,租金上漲甚至超過10倍,難以接受高漲租金的,只能選擇關(guān)店。近幾年人力成本增長(zhǎng)也很快,年均都在10%-30%左右,而百貨店又極難減少站柜的店員。成本壓力越來越大,迫使百貨店只能選擇關(guān)張。

大量購(gòu)物中心的出現(xiàn),對(duì)百貨店沖擊也很大。這些購(gòu)物中心不僅集合了知名品牌零售店,也集娛樂、餐飲、兒童體驗(yàn)于一體,這與年輕一代的消費(fèi)習(xí)慣是吻合的。有調(diào)查顯示,主力消費(fèi)者由于工作與生活節(jié)奏快,專門外出購(gòu)物的頻次反而低,大多消費(fèi)都發(fā)生在伴隨孩子游戲或餐飲時(shí)進(jìn)行,多功能的購(gòu)物中心恰好滿足了這種消費(fèi)習(xí)慣。

百貨店經(jīng)營(yíng)模式本身也是“硬傷”,“關(guān)店潮”預(yù)示著行業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化。傳統(tǒng)的百貨經(jīng)營(yíng)理念大多以商品為中心,未以消費(fèi)者為中心。層層代理、“聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)”,是百貨店慣常采用的模式,商品屬于代理商,售后再扣點(diǎn)分成。這種模式讓百貨店只能選擇銷量在的大眾品牌,個(gè)性化品牌被排除在外,百貨店之間同質(zhì)化嚴(yán)重。加上許多新興品牌有自己的直營(yíng)店或網(wǎng)店,境外購(gòu)又分流了大量客源,曾經(jīng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和購(gòu)物便利,對(duì)百貨店來說不存在了,而在消費(fèi)的精準(zhǔn)度與互動(dòng)性上,又比不上只做垂直領(lǐng)域或差異銷售的特色專業(yè)超市,門可羅雀也就成了必然。

當(dāng)然,宏觀因素也不可忽視。中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),各項(xiàng)指數(shù)持續(xù)探底,消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力是居民收入,過去10多年來,居民收入遠(yuǎn)落后于GDP的增長(zhǎng)。民眾收入少,消費(fèi)自然低迷,由于百貨店在整個(gè)零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì),自然首當(dāng)其沖陷入“關(guān)店潮”。

從以上分析看,百貨店陷入“關(guān)店潮”實(shí)屬市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的正常現(xiàn)象。企業(yè)難以為繼,就應(yīng)當(dāng)退出,才能擺脫虧損的陷阱,表明這些百貨企業(yè)開始了戰(zhàn)略調(diào)整。隨著零售業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,傳統(tǒng)百貨已成此行業(yè)中產(chǎn)能過剩的部分,淘汰反映的恰是市場(chǎng)需求的變化。零售業(yè)因占用貸款和政府資源少,進(jìn)入和退出非常自由,極少催生僵尸企業(yè)。所以,百貨店的此輪“關(guān)店潮”,并不像很多媒體渲染得那么恐怖,反而體現(xiàn)了零售業(yè)的理性與活力,說明的零售業(yè)成熟地步入主動(dòng)關(guān)店、理性開店的時(shí)代。

自由進(jìn)退本身,體現(xiàn)的就是經(jīng)濟(jì)和行業(yè)的活力,有店關(guān)門必然意味著有店開張,有企業(yè)倒閉,才能為新企業(yè)騰出空地。所以我們看到,一邊是大量的百貨店關(guān)店,但另一邊卻是無印良品、Zara等品牌店的迅速擴(kuò)張,無印良品在大陸已開152家店,據(jù)說未來每年還將新開30-35家店,Zara母公司短短數(shù)年已在大陸開設(shè)門店500多家。

從此角度看,百貨業(yè)的“關(guān)店潮”,倒能給那些藏有大量僵尸企業(yè)的行業(yè)改革,帶來某些啟示。大陸的鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃等行業(yè)的虧損面,已達(dá)80%,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。大量僵尸企業(yè)仍盤踞市場(chǎng)難以清除。原因簡(jiǎn)單,地方政府擔(dān)心GDP和就業(yè)壓力,銀行害怕責(zé)任和業(yè)績(jī)考核,都不得不通過財(cái)政補(bǔ)貼和貸款輸血的方式維持著。優(yōu)勝劣汰原本是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力,如果連產(chǎn)品無競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)務(wù)無力持續(xù)、資產(chǎn)無法抵債的三無僵尸企業(yè)仍能活得好好的,無疑是對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則最大的諷刺。它破壞的不只是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則,也是對(duì)公共資源最大的浪費(fèi),甚至?xí)で麄€(gè)市場(chǎng)的信用體現(xiàn)與價(jià)值判斷。比起那些布滿僵尸的行業(yè),百貨業(yè)陷入“關(guān)店潮”,恰恰說明這個(gè)行業(yè)已進(jìn)入健康和有序的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀態(tài),商業(yè)部對(duì)此也從未表示過任何擔(dān)憂。

零售業(yè)出現(xiàn)的這種變化,確實(shí)應(yīng)給一些地方政府帶來啟示。在很多行業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中,政府只需做好市場(chǎng)機(jī)制的建設(shè)者,在要素轉(zhuǎn)移中,一切要讓市場(chǎng)說了算,別讓政府之手改變要素的流動(dòng)方向。因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)在試錯(cuò)中,自己找到方向。這種在市場(chǎng)中的嘗試,本身就能培養(yǎng)企業(yè)的創(chuàng)新精神與對(duì)市場(chǎng)的敏感度,這些都是政府之手無法帶來的市場(chǎng)智慧。企業(yè)只有經(jīng)過了這種磨煉,才能在新需求、新市場(chǎng)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)和新需求中發(fā)現(xiàn)與創(chuàng)造出新的價(jià)值。這種行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,必須是市場(chǎng)自主完成的,政府總想著計(jì)劃,只會(huì)適得其反。讓這些僵尸企業(yè)退出市場(chǎng)的過程中,政府應(yīng)當(dāng)做的,只是提供及時(shí)必要的社會(huì)保障政策,為勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移提供政策便利與保障。

雖然中國(guó)這一輪經(jīng)濟(jì)探底,確有很大的不確定性,但也應(yīng)看到,網(wǎng)絡(luò)和高科技的普及,仍創(chuàng)造了大量的新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài),這些新產(chǎn)業(yè)中孕育著經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力,低迷中仍有亮點(diǎn),疲軟仍能看到逆勢(shì)的成長(zhǎng)。正如百貨業(yè)陷入“關(guān)店潮”,是在逼迫滯后的百貨企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型一樣,只有用新的服務(wù)與商業(yè)模式創(chuàng)造出新的價(jià)值,這些企業(yè)才能重新在市場(chǎng)立于不敗之地。產(chǎn)能過剩,彌漫各個(gè)行業(yè),無非因?yàn)檫^去政府和企業(yè)只熱衷于投資,忽視了藏富于民的重要性。當(dāng)投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了民眾的需求,不充分吸收這些過剩的產(chǎn)能,經(jīng)濟(jì)就永遠(yuǎn)無法輕裝上陣。百貨業(yè)不過是提前邁出了這一步。

(深圳特區(qū)報(bào) 葉匡政 作者系北京學(xué)者)若牽涉版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系管理員,謝謝!